为了推动下一步骤的厨余回收政策,马英九在年初于大安国宅宣布四月一日起全市实施,后来没有说明任何原因,政策就改弦易张,变成先在五十一个里实施,市府固然可以说堆肥厂还未完成,所以无法全市实施,但马英九在宣布时,就已知堆肥厂尚未完成,现在突然不实施了,总该有更坚实及说服人的理由吧。

最近市府又宣布,由于实施新政策后,资源回收数量大增,变卖的资源大量成长,从七月一日起调降专用垃圾袋的售价百分之十,事实上过去一年,不但苦了大家,而且市府还超过垃圾袋费用,主要是市府把资源回收算入每日垃圾量内,分母加大,成本就高,这样算出的垃圾袋费用比实际的还多。

而更严重的是,过去每日的资源回收量是两百一十公吨(去年七月),今年五月仅一百七十五公吨,那有吹嘘资源回收愈做愈成功,实际资源回收量却愈来愈少的,应是民众在大有为政府努力倡导下,愈来愈懂得怎样去回收,回收量也愈来愈多,才符合常情,那问题出在那里?是不是过去数字浮报或是民众累了,如果是后者,那问题就更严重了。

平心而论,台北市这一划时代的垃圾费随袋征收,是马英九任内最耀眼的政绩,也提升了台北市的国际地位。半年前,亚洲「新闻周刊」将台北市列为亚洲最适合人居住的城市,和这一政策关系最密切。事实上近年来,国人频频来往亚洲城市,北市固然近年有很大转变,但如果说北市是亚洲最适合人居住的城市,绝对言过其实,可以想见,评审委员把台北市的分数打得特别高,和随袋征收政策实施得这么彻底、这种破天荒环保政策的实施有关,这一希望工程,能否再进一步,却令人不敢乐观。

因为没有把环保政策纳入自己的产业政策里,更没有要求至少公部门应全力配合,就难免让人质疑市府推动环保政策的决心。举例说,资源回收能否创造更高级数的产业,如果只是增加一些「收破烂」的行业,我们做了老半天,和过去沿街叫卖「酒矸倘卖呒」的四十年代有何区别?再者,市府的公部门,应订出自我期许的方式,如果连公部门都不做,我们如何期待民间能先实施呢?

(三)、「逆向物流」的观念

图书馆、学校等公共设施人人爱,但回收场、垃圾场等环保设施却常是人人嫌,为解决国内各生活圈的「生活副产物」──资源回收物品的后端储存、处理、再生等问题,环保署决定协调相关部会设立「资源回收专业区」,让资源回收再生成为符合经济效益的产业。

环保署副署长张祖恩最近正为问题丛生的资源回收体系诊断下药,而设置「资源回收专业区」正是环保署计划推出的第一帖药方。张祖恩并提出「逆向物流」的观念,认为资源回收也应像物流业一样掌握效率,只是与贩卖商品的物流「反向」操作。

环保署推行资源回收制度十余年,由于土地分区等问题,使土地取得不易,后端的再生处理体系未能完整建立,回收资源物经常又被当成垃圾处理,即使再生,也往往未达经济规模,需要来自环保署基金管理委员会的大量补贴,而这些补贴都经由商品贩卖程序直接或间接转嫁到消费者身上。

最近环保署在新任署长郝龙斌上任后,计划针对资源回收体系进行改革,首要任务就要打通资源回收物的后端处理体系,在北、中、南及各大生活圈设立包括资源回收储存、处理、再生单位的专区,让原是垃圾的回收物进了专区后,都能再生为商品出门。 避免让资源回收专业区受到民众的嫌恶,张祖恩表示,将协调都市规画单位,让「喜好性」的公共设施与「嫌恶性」设施配套设置在一起,以化解设置的阻力。

张祖恩强调,一个生活圈若没有资源回收区,就像盖房子不盖厕所一样,是不负责任的,以环保署目前公告的十五类三十余项强制回收物为例,如废家电、容器、废车等,都是民众日常生活产生的「副产物」,应有专区来处理。

至于回收的部分,环保署也计划推动「逆向物流系统」,把资源回收物顺着现行商品物流体系「反向」流回资源再生厂。张祖恩认为,未来家乐福、万客隆等大型卖场应多负一些回收责任,提供场地来做逆向回收。

台湾的资源再生业为何「做不起来」?土地取得困难固然是大多数业者的痛处,但「原料」供应的不稳定才是业者不敢放手投资的主因,值得环保署重视解决。可能很多人不知道,台湾在一些废塑料再生的研发上,还领先许多先进国家。切碎的宝特瓶碎片倒进国人自行开发的「再生机」内,从机器另一头出来的就是各式的塑料数据夹。

但由于无论是过去民办民营或目前公办公营制度,资源回收物经常都被少数回收组织或政府掌握,业者往往无法持续且定量地取得回收物作为他们生产的原料,在此情况下,业者怎么愿意进行投资呢?没有大型投资,资源回收再生产业也就不可能达到经济规模。

以台北市为例,在实施垃圾费随袋征收11个月之后,资源回收量不但大幅成长,且数量相当稳定,足以支持再生厂的设置营运;此时,政府应允许与厂商签订一个较长期的契约,让业者能合法取得土地、购置符合国际标准的设备。

再生产业不同于一般产业,它的原料来自于其它产业的「废料」;能确保原料供应稳定,再生业才有春天!

2019版《生活垃圾焚烧厂评价标准》 10月1日起实施(附

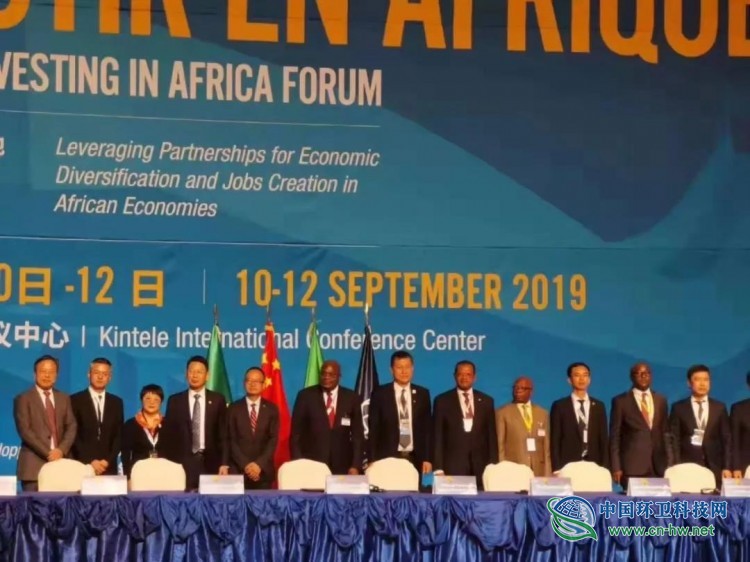

2019版《生活垃圾焚烧厂评价标准》 10月1日起实施(附 康恒环境与中非发展基金签署战略合作框架协议

康恒环境与中非发展基金签署战略合作框架协议

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号 环卫装备微信公众号

环卫装备微信公众号

关闭

关闭 关闭

关闭