「随袋征收」垃圾费时,市民丢弃一般垃圾,必须购买环保局规定的「专用垃圾袋」来装垃圾。但是,市民将环保局指定垃圾中可回收的资源分类出来,可以免费送交清洁队清运,因此市民不但可以直接享受到「垃圾减量」及「资源回收」而少付垃圾费的好处,且间接贡献地球的「环境保护」及「生态保育」,造福后代的子子孙孙。市民增加的不方便就是要特别去买「专用垃圾袋」及做「垃圾分类」的工作。

专用垃圾袋分为特小型(5公升)、小型(14公升)、中型(33公升)、大型(45公升)、特大型(76公升)及超大型(92公升)等六种规格。八十九年六月下旬起市民在本市大部分的便利商店、超市及有「专用垃圾袋销售处」标示的商店可以买得到。届时市民可在环保局网络首页(www.epb.taipei.gov.tw)查出各销售处的详细资料。环保局自五月中旬至六月中旬发放本市每一设籍住户十个三十三公升中型「专用垃圾袋」及三三○元购买「专用垃圾袋」之「抵价券」,以鼓励大家参与支持垃圾费「随袋征收」。目前本市清洁队资源回收比率为百分之二‧五,先进国家实施「随袋征收」的经验,垃圾量减少了百分之二十以上,垃圾中资源回收可达百分之三十以上。因应增加的资源回收量及垃圾减量,环保局也将调整增加每周资源回收的日数,配合减少每周清运一般垃圾的日数,并适时通告周知市民。

(二)、「垃圾费随袋征收」实施现况与展望

一年前,台北市长马英九排除万难,在台北市实施垃圾费随袋征收,获得民众全力支持,随袋征收的目的是垃圾减量、资源回收,初步看来,似乎成绩斐然,但审视整个实施面及后续发展,却让人不敢乐观,环保政策与时俱进,市府的政绩至今其实几乎只是达成「民众使用市府贩卖的垃圾袋」而已,如果现在就沾沾自喜,似乎还言之过早。

未实施新政策前,台北市每日平均垃圾量是三千七百七十二公吨,实施

后为两千八百九十五公吨,每天减少八百七十七公吨,而资源回收在实施后,每日是一百七十五公吨,等于是实施后,垃圾量每日就减少了七百零二公吨,约是总垃圾量的四分之一,这是一个有违常情的数据,除非过去为了鼓动建焚化厂夸大垃圾数量,而将垃圾量报高,否则就是环保人员「另有报高垃圾量的用意」。

「当然代运车计算油料也和垃圾数量成正比,重量增加了,油料可以多报」。曾任环保局科长的邓家基表示,过去市府推估垃圾量达每日四千两百公吨,所以对外说要盖文山、内湖及北投等三座焚化厂,才能完全处理垃圾,其实依推估,「台北市的垃圾量未曾每日超过四千公吨以上。」

基于污染者付费原则,九年前,政府开始实施垃圾费随水费征收,这是设想人人都得用自来水,由自来水费去计算该取多少比率的垃圾处理费,征收简易,却也不尽公平。有趣的是,台北自来水事业处一年约得代市府收取廿亿至廿五亿元的征收费用,实施垃圾费随袋征收政策后,环保局自己仅能收到十亿余元,短少十几亿元,环保局长沈世宏承认这是很大的问题。「开始实施的前一年,教育意义更大。」沈世宏说,市府花这么多人力、资源,实施新政策是不能太计较费用支出的。

环保教育的功能当然是新政策的重要功能,但如果资源回收付出的经济成本高于原来「土法炼钢」的随水费征收,无论如何是说不过去的,何况环保局卖出去的垃圾袋,至少已卖出十四亿余元,为何至今仅回收十亿余元?沈世宏认为是民众家中还存放着垃圾袋未用所致,但其实很大一部分是数量庞大的伪袋通行无阻,造成市库一年上亿元的损失。伪袋太多一方面是罚则太轻,一方面是查缉不力,才实施一年的政策已有十余件的伪袋被查获,和实施多年的韩国至今才发生一件,市府不管基于市库收入或政策推动的公平性,都该加把劲。

而采随袋征收竟比采随水费征收短少十几亿元的市库收入,不论其教育功能在那里,其实已违反环保的永续理念,这一政策是告诉民众减少资源浪费,「少浪费就少花钱」,这是推动新政策的主要经济诱因。市府实施垃圾费随袋征收,不论中央或其它县市,甚至在野党议员都齐声喝采,但对永续经营的缺乏,正是这一政策的另一败笔。

永续的概念本就是环保中最主要的课题,市府始终无法规范公务部门及学校等社教机构,率先做好有机垃圾成为肥料,如果连学校都不能利用厨余、剪下的花木杂草来做堆肥,将来如何要求民众配合呢?例如公园处每天有大量被剪下清扫的树枝枯叶,也有自己的制作技术,市府应善加利用这些人手到各校宣扬及教导,再结合小区里邻,扩大实施面,但这一年来,却给平白浪费掉。

其次,北市每天有废弃建材两千五百吨至三千吨,几等于家户垃圾总量,其中很多可以利用,光是废木料就有三四百公吨,回收容易,废木料只要简易压碎,再以高温高压加入粘剂,就能成为一般木制品,像北市一年要用去多少学校课桌椅、办公桌及工地组合屋,都不需太高贵的木材,更不需要原木,而压碎及熔制的机器价格便宜,操作简单,甚至市府可以自己收集后再发包给厂商,交换免费成品,比如给他一千吨废木材,请厂商送回五百吨的课桌椅,不是省了市库不少钱吗?

康恒环境与中非发展基金签署战略合作框架协议

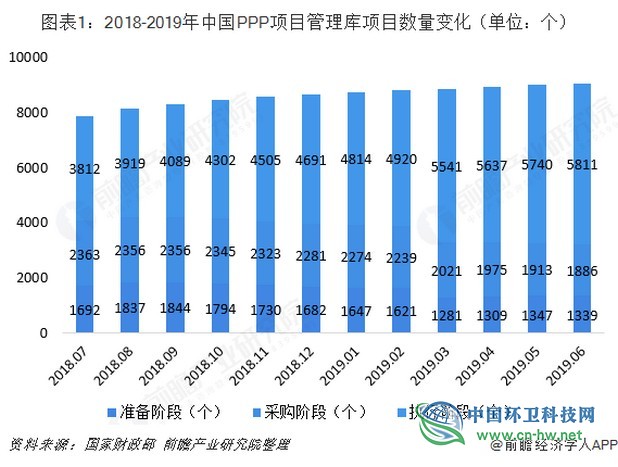

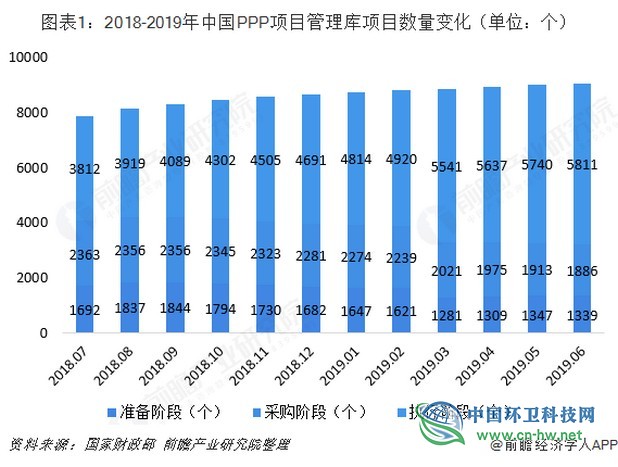

康恒环境与中非发展基金签署战略合作框架协议 2019年上半年中国PPP项目行业市场规模与发展趋势分析

2019年上半年中国PPP项目行业市场规模与发展趋势分析

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号 环卫装备微信公众号

环卫装备微信公众号

关闭

关闭 关闭

关闭