3.4政府管理政策

3.4.1生活垃圾分类政策

继国务院1992年发布《城市市容和环境卫生条例》中明确提出对城市生活废弃物应当逐步做到分类收集、运输和处理后,北京市也陆续出台了一系列有关推进垃圾分类及废品回收的政策。2002年《北京市人民政府办公厅关于实行生活垃圾分类收集和处理的通知》(以下简称《通知》)中规定,居住小区、大厦和工业区的生活垃圾分类按照“大类粗分,厨余垃圾就地处理”的原则进行,并确定了生活垃圾分类和处理要以“政府推动、市场运作、公众参与、科技支撑”为指导方针,生活垃圾分类收集方法由市政管理委员会具体制定。《北京市市政管理委员会关于认真做好2007年度垃圾分类工作的通知》中指出,2007年垃圾分类要着重做好与可再生资源回收体系的衔接工作,在分类方法上仍然按照“大类粗分”的原则,分为可回收物、厨余垃圾(餐厨垃圾)和其他垃圾三类,居住小区和社会单位的餐饮区可设置上述三种垃圾桶或者设置厨余垃圾(餐厨垃圾)和其他垃圾两种;社会单位的办公区或公共区设置为可回收物贺其他垃圾两种。

综上生活垃圾管理的总体思路是:贯彻可持续发展的战略方针和绿色奥运行动计划,按照减量化、资源化和无害化的原则对垃圾进行综合管理,积极采取有效措施避免和减少垃圾的产生,并大力推进垃圾分类收集和综合利用工作,转变垃圾管理模式,提高城市生活垃圾管理水平。

3.4.2废品回收政策

2002年原北京市商委等九部门下发的《关于促进和规范北京市社区再生资源回收体系建设的实施方案》(以下简称《实施》)中指出,再生资源回收体系建设是一项有利于维护公共安全、节约市场资源、净化社会环境的系统工程。北京市的再生资源回收体系建设按照“政府积极引导、社区作为载体、市场机制运作”的原则,将采取“政府引导,多种经济成分参与,市场化运作,引进专业化物流、分拣,试点现行”的方式,以加速推进行业资源整合,逐步实现产业化发展为目标,以“规范站点、物流配送、专业分拣、厂商直挂”为总体工作思路,积极探索北京市再生资源体系建设的新路子。

综上,北京市废品回收是以市场为主要导向的,政府将致力于逐步改善目前这种初级摊群市场为主的运模式,培育数家再生资源回收物流企业作为市场化运营主体,并有效的规范废品收购点,社区回收站点按照居民人数分配,原则上以流动站点为主,固定站点为辅。

3.4.3北京市垃圾分类成果和目标介绍

北京市政府于2003年正式开始实施《通知》,作为指导北京市垃圾分类及废品回收任务的纲领性文件,北京市市政管理委员会也在于2006和2007年编写出版《北京市城市生活垃圾分类指导手册》(以下简称《手册》),作为具体政策的指导和宣教材料。

据市政管委《手册》统计数据显示,北京市垃圾分类工作的主要成果有:

1996年,北京市率先在西城区大乘巷开展垃圾分类试点,成为全国第一个垃圾分类试点的城市。

2000年,北京市被建设部确定为全国八个垃圾分类收集试点城市之一。

2002年12月,全市265个居住小区、大厦和工业区实行垃圾分类收集和处理,其中108个小区、大厦实现厨余垃圾的就地处理。

2003年11月,全市有280个居住小区、社会单位实行垃圾分类收集。

2005年,全市共有406个小区、社会单位实行垃圾分类。

截至2006年底,全市累计有1827个小区具备了垃圾分类的条件。

《中共北京市委、市政府关于进一步加强城乡环境卫生工作的若干意见》中指出,城八区和卫星城生活垃圾分类收集率2008年达到50%,城八区和卫星城生活垃圾资源化率2008年达到30%。

3.5北京市生活垃圾分类及废品回收现状

3.5.1北京市生活垃圾分类及废品回收体系概述

北京市生活垃圾的处理流程大致包含垃圾投放,垃圾转运,垃圾处理,废品回收四部分,垃圾分拣在这四个部分中均有体现。

图表 4 垃圾流程图

生活垃圾主要在居民住宅中产生,一部分具有较高经济价值的垃圾被居民自己收集起来,剩下的经济价值小或者没有经济价值的垃圾被居民直接投放到垃圾箱中。垃圾箱中垃圾的清运工作多由环卫部门或者小区物业承担,将垃圾桶中的垃圾运往垃圾楼,在这个过程中,环卫工人会对其中有价值的垃圾进行进一步的回收,而在那些缺乏有效管理的地区,拾荒者也会参与这一回收工作。垃圾送至垃圾楼后,垃圾楼管理员对垃圾进行第三次的分拣,最后由环卫部门或者清运公司将剩下的垃圾运往垃圾处理场进行焚烧,堆肥或卫生填埋。在垃圾的最终处理环节里,如果经过前三次分拣后还有可利用的垃圾,处理场也可以再次回收(因为北京市明文禁止拾荒者进入处理厂和中转站,有没有正式回收主体,该过程回收量较少,所以在图中以虚线标出)。由这四次分拣回收过程所得来的可回收物会被居民,环卫工人,拾荒者和垃圾楼管理员等卖到专门的废品回收公司或垃圾回收站。整个生活垃圾转运流程如图4所示。

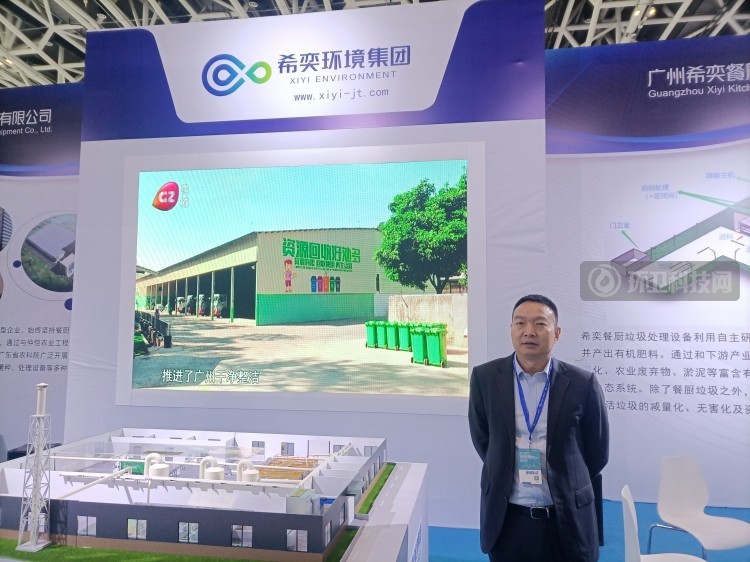

2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号