法治是现代社会的标志,重在明确公民的权利和义务。中国法治精神由来已久,可追溯到西周时期(前1046~前771年)。西周开国之初便创立礼法并用的制度,而且,这种礼法并用制度成为齐国传承不废的治国之道。管仲辅佐齐桓公治齐,一方面强调道德教化的重要性,一方面强调以法治国。战国时期,以法制为核心的思想成为“法家”流派,并在战国末期为韩非子集大成,提出了一整套的理论和方法,为后来秦朝以法家思想治国奠定了理论基础。在法家看来,“好利恶害,趋利避害”是人的本性,应缘法而治,以刑去刑,且应“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。施行法家的严刑峻法主张是导致秦王朝迅速灭亡的主要原因之一。刘邦建汉后吸取秦朝经验教训,立即着手“约法省禁,蠲削烦苛”,为“文景之治”奠定了基础——这或许就是中国社会简约法律、宽疏刑网且避谈法治的历史来由吧。

中国乡村的国家、社会、公民、权利观念淡薄、重义轻利且义利观错位,要加强法制建设和法治教育,用法律保障村民的权利,确保村民履行公民的义务。当前,要深入实施民主法治村建设,加强乡镇“一中心四平台”建设,完善人民调解、行政调解和司法调解的联动机制,提高法治效率;要处理好土地经营使用权利、宅基地继承权利、政治参与权利和继续教育权利等,兑现法治惠民初心;要保护村民的名誉,禁止使用“农民工”“农民企业家”等带有身份歧视性的称呼,提高村民的政治、社会和经济地位。

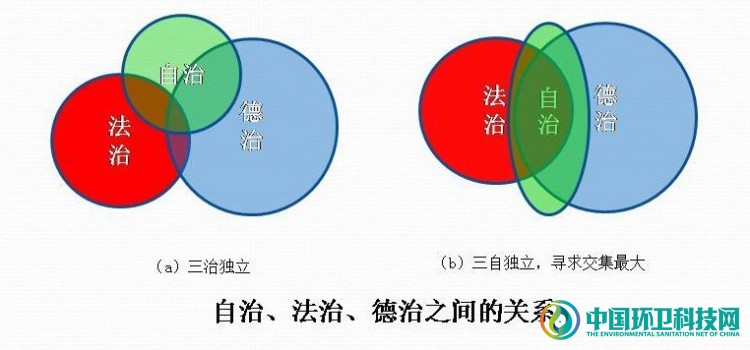

融洽三治关系,促进三治融合。三治并存于乡村是不争的事实,三治并举是乡村建设的主要方法、手段和工具,但自治、法治、德治的主体、范围和主要目标存在差异,需要妥善处理好三治的关系。目前,三治如同三套马车,各自独立独行(图a所示),呈三治并立状态,虽然存在交集,但总体来看,还是各自以各自的方式治理乡村,三者交集较小,有些乡村自治或许涵盖了法治与德治的交集(图b所示),实现了目前三治水平下的交集极大化(并非交集最大化),仍然是一种三治并立状态,只是跨上了寻求交集最大化的征途。

寻求三治交集最大化的征途面临两种选择,一是缩小乡村自治范围至法治与德治的交集大小,让乡村自治既合乎法治又合乎德治的要求(图c所示),二是扩大乡村自治范围,让乡村自治完全包容法治和德治(图d所示)。这两种选择都是三治融合之举,智者见智仁者见仁,不存在谁好谁不好的问题,关键要努力扩大自治、法治、德治范围,当三治的各自范围都充分大后三治就近乎“三治合一”了(图e)。所以,不要纠缠在如何二选一,更重要的是不断扩大三治的各自范围,提升三治的融合程度,即促进三治融合。同时,也看到,不同于“三治融合”是个动态过程,“三治合一”只是个极限概念,是种可求但不可遇的状态,不宜多提“三治合一”概念。“三治并举”是方法,“三治并立”是状态,“三治融合”是过程,“三治合一”是一种极限。

三治的不完善导致乡村建设存在不确定性。我们回到乡村建设近期的主要任务:完善乡村保障、建设县级工业园和改善农村人居环境,并藉此克服乡村的短处,看看完成这些任务的事理。乡村建设要尊重自治、法治、德治客观并立的事实,完成这些任务需要且只能通过三治并举,并促进三治融合。但三治存在几点不完善之处:

其一,三治实则都是假借人来施行的。自治的主体本身就是人,无论自治组织、议事机制、矛盾化解或监督执行,都是人为(思维和行为);法治和德治的主体虽各为法律规范和道德规范,却也是假借人依法以德治理的。无论施行人多么睿智,只要是人为(这里不等同于人治),就会存在可能的人为的不确定性。

其二,乡村自治的依据还有待明确和完善。法治的依据是明文规定的法律规范,德治的依据也是约定俗成的道德规范,但乡村自治不像法治和德治那样有着明确的依据。而且,即使我们明确乡村自治的依据不能违反法律规范和道德规范,因无论法律、道德如何追求完善,也不可能囊括所有乡村现象,那些法治和德治不及之处只能由自治来填补,或法律、道德虽然涉及,但法不禁止、德不授意,让自治自行处决;这时,除法律规范、道德规范外,便需要追加自治的其他依据。

其三,道德规范和法律规范可能会存在不一致甚至矛盾冲突之处,乡村自治便会遇到法律、道德二选一的困境。

三治的不完善会导致三治混乱和乡村建设的不确定性,是推行乡村建设的淤塞。乡村建设要打通这些淤塞,让乡村诸事畅顺直至习惯成自然,必须完善三治或乡村治理的依据或“治”理。

希望有那么一种依据既包含法治的依据,也包含德治的依据,同时又具有公信力,能为乡村普遍遵守,这种大一统的依据非“文化”莫属。仿梁漱溟的“文化”定义,文化是人为(思维和行为)所依靠的一切,包括国家政治、法律制度、宗教信仰、道德习惯、科学知识、法庭、警察、军队等。显然,文化含有法治所依靠的法律制度及法院、警察等,也含有德治所依靠的道德习惯、宗教信仰等,而国家政治、法律制度、道德习惯、科学知识等无一不是自治需要遵守的依据,可见,文化是三治依据的统一场——三治的“治”理。

换言之,人所组成的社会皆可用“文化”来治理(简称“文治”),自治、法治和德治都是文治的具体表现形式。既然乡村建设须通过三治并举,而三治只是文治的三种具体形式,不如将乡村治理统称为文治,乡村建设要通过文治。如此,既可不违背三治,也不否认其他形式的治理,如科学治理(用科学知识来治理),更关键的是为自治找到了文化依据。

至此,我们分析了乡村建设的“救济乡村”和“乡村自救”、“经济建设”和“精神建设”、农工商并举、“增殖性经济建设”和“消费性经济建设”、“有钱花”“敢花钱”“愿花钱”、三治并举等概念及相关理论,尤其是明确提出了乡村建设之各类建设的优先等级。各地可据此来评判目前乡村建设的合理性。

盈峰环境排水抢险车赴

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号