2.5改善农村人居环境

随着经济社会发展水平不断提高,举国上下认识到必须实施乡村振兴战略,第一步,也是最重要、最迫切的一步,便是要加快农村人居环境整治,既要适应时代发展要求,又要保护传承乡村文化,探索农村人居环境整治机制,切实回应农民群众对良好生活条件的诉求和期盼,不断改善农村人居环境,让乡村聚敛人气,提高农民群众的生产生活质量与幸福指数,增进社会和谐。

2.5.1农村人居环境整治的主要任务

2016年以来,中央一号文件连续加大了对农村人居环境整治的力度。党的十九大提出实施乡村振兴战略,确定了包括“生态宜居”在内总要求,强调开展农村人居环境整治行动。2018年的中央一号文件再次聚焦乡村振兴战略,提出实施农村人居环境整治三年行动计划。十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议,审议通过了《农村人居环境整治三年行动方案》。《农村人居环境整治三年行动方案》紧随一号文件发布,进一步说明了解决这一问题的重要性和紧迫性。

浙江省自2003年实施“千村示范、万村整治”工程,有力提升了浙江的乡村面貌、经济活力和农民生活水平,为我国开展农村人居环境整治、建设美丽中国、实施乡村振兴战略提供了实践经验。

安居才能乐业,不仅要做到“居者有其屋”,还应尽可能做到“居者优其屋”,不断改善人居环境。但有些乡村的空间布局不合理,基本公共服务落后,村容村貌差,环境脏,甚至进村入户都有困难,急需整治。

当前,农村人居环境整治的主要任务是:(1)推进污水垃圾处理。推广三级化粪池,实施厕所粪污治理。因地制宜建设生活污水垃圾处理设施,解决污水直排问题,整治垃圾简易堆置场(点)。加强养殖废弃物资源化利用。控制秸秆等农业垃圾污染。(2)加强村落院落规划建设,提升村容村貌。统筹乡村空间规划,绿化美化院落村落,形成生活生产和生态功能区,强化乡村空间的生物安全防护功能。加快推进通村组道路、入户道路建设。整治公共空间和庭院环境。大力提升农村建筑风貌,突出乡土特色和地域民族特点。提升田园风光品质。(3)完善行政服务、卫生保健、生活服务、文化休闲、公共照明等公共服务设施。(4)完善建设和管护机制,调动内生动力,促进法治、德治、自治三治融合,深入开展农村人居环境整治行动。

政府需要加大财政向农村的转移,引导农民关心自己社区的集体发展,建立社区传统(家庭、宗族、土地、信仰纽带)、企业社会责任、社会救济、政府干预机制,既保护传统农村精髓,又引进现代理性管理体系,聚敛农村人气,把农村建设成具有自然性和延续性的“花园式乡城”。

“花园式乡城”不仅仅是花园般美丽动人,其内质必须具备以下几点:(1)在家庭观念、道德、信仰、文化、价值等方面,具有共享的规范,因而,具有强大的凝聚力和坚实的道德秩序。这一点注定了乡城是由一个或相近的几个自然村为主体聚集而成的“共同体”。(2)重视家庭的纽带作用,尤其重视家庭对生育与抚养的责任,这种责任不仅仅是父母对子女的责任,更是家庭对乡城和社会的责任,由此强化家庭对在家庭成员间及家庭成员与外界的纽带作用。(3)拥有社会友好的生活、生产、生态环境,一个融个人发展于乡城发展的“乡城环境”。融合产品引进开发、技术支撑、资金来源和个人发展意愿,以内生动力为主外部支持为辅,保障个人发展可依赖乡城发展,即使做不到这一点,也应使个人首先考虑个体行为或行动对周围社会的影响,有效解决个人理想、抱负、行为行动与对乡城及更大范围的社会的责任之间的矛盾冲突,让今天胜过昨天,确保明天会更好。(4)拥有包容的开放社区特性。乡城应具有足够的空间与心间,尤其要节约集约使用土地(宅基地),发挥土地的融资功能,建设完善的生活区、生产服务区、休闲文化活动区、乡土文化(包括建筑)保护区等功能区,接纳容纳外来人,或是游客或是从业人员或是长住人员。乡城必须具有一切技术手段,如互联网,强化与外面社会的互动,吸引道德价值观念相同或相近的人入住或围观乡城。

2.5.2农村人居环境整治存在的困难

虽然改善农村人居环境的呼声时来已久,但各地取得成效不尽人意,有些地区甚至尚未真正推动,与全面建成小康社会的要求和农民群众的期盼还有较大差距,仍然是经济社会发展的突出短板。

农村生活污水处理又是农村人居环境整治的薄弱环节,据住房和城乡建设部的城乡建设统计公报,到2016年末,我国行政村生活污水处理率仅为20%;尽管现在还没有到2017年末的准确数据,估计行政村生活污水处理率不会超过30%。这与《全国农村环境综合整治“十三五”规划》提出的2020年农村生活污水处理率≥60%目标尚有较大差距。

当前,农村人居环境整治主要遇到4方面困难。

(1)普遍存在的搭便车、邻避和破窗心理,甚至成为一种社会心理,但各地程度不一。环境改善具有正外部性,不论是否出力,人人都能够享受环境改善的溢出收益,导致人们存在“搭便车”的心理,只想获取环境收益却不愿为环境改善而付出努力。这在一定程度上阻碍了农村人居环境治理工作的进展。

环境治理设施建设存在邻避效应。农村污水垃圾处理是农村人居环境整治的重要内容,但污水垃圾处理设施是典型的邻避设施,谁都不愿意此类设施建在自家附近。加之近年来相关部门鼓励集中、规模化治理农村污染,如农村污水治理打包PPP项目、农村垃圾集中处理项目等,也让人能觉得这些设施大可建在别的地方,增加了处理设施的建设成本,在一定程度上使农村人居环境整治进程滞后。

此外,一些农民习惯了污秽的环境,见怪不怪,甚至更不珍惜环境,破罐子破摔,养成了“破窗”心理,也削弱了农村人居环境整治的内生动力。

(2)地理历史造成各地经济社会发展不平衡,各地各村情况千差万别。我国自然村多达200多万个,数量庞大且分散,地区差异大,各地人口、气候、地貌、习俗、传统、文化、心理、经济状况等千差万别。

(3)村落空心化、老弱化和村集体经济弱化。许多农村人口外出打工,村中留住人口不到户籍人口的50%,一些经济欠发达村落的留守人口比例甚至低到20%左右,空心化现象严重,且留守人员多为老弱病残者,在改善人居环境方面心有余而力不足。一些村集体经济日渐萎缩,有的村甚至完全没有集体收入,严重制约了公共基础设施建设和环境治理。

与村落空心化相关的一个问题是农村宅基地闲置问题。据测算,全国约有360万亩农村宅基地空置。中国社会科学院2019年4月28日发布的《农村绿皮书:中国农村经济形势分析与预测(2018~2019)》报告,2018年,农村宅基地空置率为10.7%,东部、中部、西部、东北部村庄宅基地的闲置率分别为13.5%、7.7%、11.4%和11.1%。闲置宅基地浪费土地资源,且易成为卫生死角、影响村容村貌,导致安全、治安隐患,应引起高度重视。大部分闲置宅基地是有主的,这类有主的闲置宅基地的整治会遇到责权利方面的阻力。

(4)一些公共政策设计不接地气,让农村地区望而却步。农村污水垃圾治理是农村人居环境整治的重要且紧迫内容,但在政策设计时没有遵循因地制宜原则,基本上把城市政策移植到农村,使问题复杂化,不易被农民甚至当地政府接受。

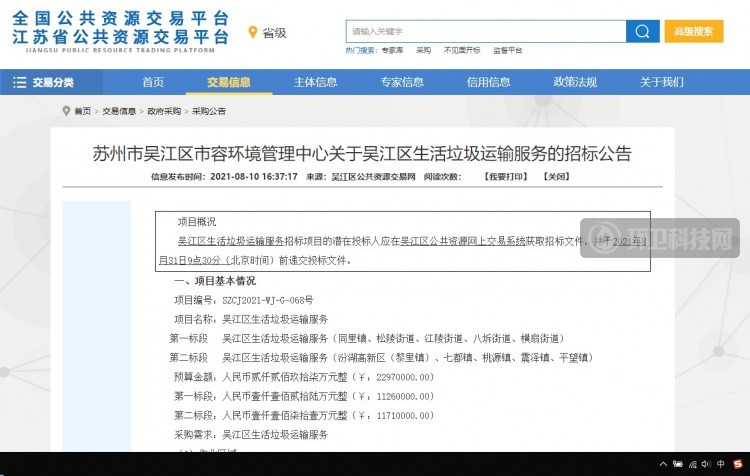

如农村垃圾治理提倡“村收镇运县处理”,尤其提倡规模化集中焚烧处理,放大了垃圾处理设施建设运行的邻避效应,增大了建设运维成本和社会成本,导致设施建设严重滞后,一些地区中心城区的垃圾处理能力严重不足,无力顾及农村垃圾处理事宜。

又如农村污水处理提倡打包PPP,增大了管网建设费用,甚至管网建设费用大大高于污水处理设施建设费用,一些地区农村污水处理及配套管网建设成本飙升到人均1200多元以上,超出了农村的承担能力。

凡此种种公共政策设计,不仅增大了处理设施的建设运维成本,还让人觉得污染物处理设施大可建在别的地方,在一定程度上使农村人居环境整治进程滞后。

上述4个方面既是农村人居环境整治滞后的原因,也是推动农村人居环境整治需要因地制宜、精准施策的原因。要改变农村人居环境整治滞后现象,推动农村人居环境改善,需因村施策,对症下药,采取切实举措。

盈峰环境排水抢险车赴

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号