湖州市市容和环境卫生管理条例

第二十一条 县(区)、镇人民政府在不影响道路畅通和周边居民生活的情况下,在室外公共场所划定一定的临时性经营场所,确定经营时段、摊位数量、经营种类,允许摆摊设点。临时性经营场所的设立应当听取周边居民的意见,并及时向社会公布。

第二十二条 镇人民政府、街道办事处应当通过综合行政执法服务平台建立室外摊贩信息档案,制发信息卡。摊贩经营者应当提供身份证明、联系方式、商品名称或者服务种类等信息。

城市管理行政执法部门应当加强对摊贩的日常监督管理,发现不属于本部门处理的违法行为,及时移交有权处理的部门。有权处理的部门应当依法处理,不得推诿。

城市管理行政执法部门可以根据辖区实际,对室外摊贩经营实行记分和评级管理。

第二十三条 室外经营摊贩应当遵守下列规定:(一)营业时间随身携带或者悬挂室外摊贩信息卡;(二)按照规定的场所、时段、种类经营;(三)非营业时间应当将经营用具搬离或者按规定整理收纳;(四)自备垃圾收集容器,保持摊架、摊棚和地面清洁;(五)不得妨碍交通、制造噪音;(六)不得损坏市政公用设施或者其他设备;(七)法律、法规规定的其他义务。

食品摊贩应当遵守《中华人民共和国食品安全法》等法律、法规以及省的有关管理规定。

违反第一款第二项规定的,责令改正;拒不改正的,可以处五十元以下的罚款。违反第一款第三项、第四项规定的,责令改正;拒不改正,处二百元以下的罚款。违反第一款第五项至第七项规定的,由有关主管部门依照相关法律、法规的规定进行处罚。

第二十四条 市容环境卫生主管部门应当合理安排生活垃圾分类收集、处置设施建设计划。

新建、改建、扩建建设项目应当按照规范配套建设生活垃圾分类设施。生活垃圾分类设施设计方案应当征求市容环境卫生主管部门的意见;生活垃圾分类设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用;竣工验收合格后,建设单位应当向市容环境卫生主管部门备案。

已有的垃圾收集容器、转运站、容器间等生活垃圾收集、处置设施应当逐步按照垃圾分类处理的要求进行升级改造。

第二十五条 市容环境卫生主管部门应当制定生活垃圾分类规范,并向社会公布。

生活垃圾清运、处置单位应当按照规范要求收集、运输、处置生活垃圾。

单位和个人应当按照规范要求收集、投放生活垃圾。

第二十六条 各级人民政府应当加强垃圾分类的宣传和引导,支持慈善、环保等公益组织和志愿者参与生活垃圾分类的宣传、引导、示范、监督。中小学校应当开展垃圾分类知识的教育教学活动。

第二十七条 各级人民政府应当建立健全涵盖生产、流通、消费等领域的各类废弃物源头减量工作机制,鼓励单位和个人在生产、生活中减少垃圾的产生,促进垃圾减量化、资源化、无害化。

市、县(区)人民政府应当推进新型建筑工业化,逐步推行新建商品住宅实施全装修成品房交付制度。

商务主管部门应当会同有关部门编制再生资源回收体系建设规划并出台扶持政策,健全再生资源回收体系,合理布局再生资源回收网点。

鼓励商场、超市、便利店等经营者就地设立便民回收点,采用押金、以旧换新、设置自动回收机等多种方式回收再生资源。

第二十八条 居民应当将废旧家具等大件垃圾和装饰、装修产生的建筑垃圾,分类堆放到物业服务企业、社区居民委员会指定的地点,由物业服务企业、社区居民委员会委托有资质的单位清运。

居民违反前款规定未在指定地点分类堆放的,责令限期清理;逾期不清理的,可以代为清理,所需费用由违法行为人承担,处二百元以下的罚款。

第二十九条 对在市容和环境卫生管理工作中取得突出成绩的单位和个人,各级人民政府应当给予奖励。

对违反市容和环境卫生管理法律、法规行为的举报,经查证属实的,市容环境卫生、城市管理行政执法等部门可以给予奖励,并应当对举报人个人信息予以保密。

市容环境卫生、城市管理行政执法等部门及其工作人员违反本条例规定,有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的,由有权机关按照管理权限对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;给当事人造成损害的,依法承担赔偿责任。

第三十条 本条例自2017年1月1日起施行。

-

《临沂市城镇容貌和环境卫生管理条例》(2021年

6个月前 (2021-03-05) 0评 528看过 -

《泉州市市容和环境卫生管理条例》

6个月前 (2021-03-04) 0评 70看过 -

《张家口市城市市容和环境卫生管理条例》

6个月前 (2021-03-04) 0评 371看过 -

《太原市城乡环境卫生设施管理条例》

6个月前 (2021-03-04) 0评 70看过 -

《沈阳市生活垃圾分类管理办法》

6个月前 (2021-03-04) 0评 167看过 -

全文发布 | 《西藏自治区旅游厕所管理办法(试

2021-03-04 10:52:06 0评 36看过

2021-03-04 10:52:06 0评 36看过 -

柳州市城市建筑垃圾管理规定(2021年4月30日施

6个月前 (2021-03-02) 0评 183看过 -

解读《金华市进一步加强塑料污染治理实施办法》

6个月前 (2021-02-26) 0评 51看过 -

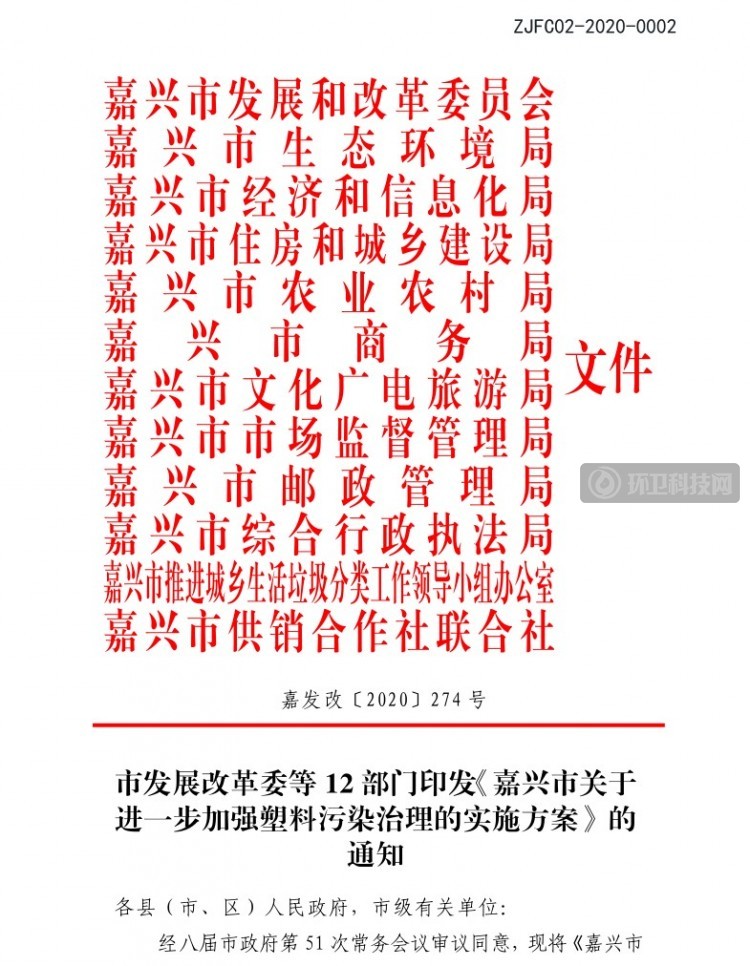

解读《嘉兴市关于进一步加强塑料污染治理的实施

2021-02-26 15:53:22 0评 66看过

2021-02-26 15:53:22 0评 66看过 -

浙江省《绍兴市进一步加强塑料污染治理实施方案

6个月前 (2021-02-24) 0评 124看过