2、设立专门机构对垃圾分类回收产业进行监管

现阶段,我国在垃圾处理制度上暴露出的明显问题是权责不明。由于各部门的职责不明确,在遇有利益纷争的问题上,相关部门各不相让。然而,当有问题需要承担责任时,各部门就互相推诿。发达国家在垃圾处理问题上,一直由统一部门直接监管,以避免发生权责不明的情形。所以我国依法设立专门机构对与垃圾分类回收相关的产业进行监管。

3、制定各类专项的生活垃圾污染防治的配套立法

许多发达国家制定了各类专项的生活垃圾污染防治的立法,增强了法律的可操作性。如德国制定了专门针对包装物的《包装条例》;瑞典制定了《对有害于环境的电池征收费用法》;日本在出台了《循环社会形成推进基本法》之后,相应了出台了《包装容器的分类收集和循环利用法》、《家用电器再生利用法》、《食品再生利用法》、《报废汽车再生利用法》等。

4、实行垃圾分类回收制度

垃圾的分类回收有利于提高生活垃圾的回收利用率以及避免垃圾的二次污染,同时还可以减轻我国当前的能源危机。在制度建设上,我国应当充分借鉴发达国家的先进经验,增加对垃圾分类回收技术的投入,提高垃圾回收利用率,加强对垃圾分类回收市场的监督和管理。

5、运用经济杠杆进行调节

主要包括垃圾收费制度、押金返还制度以及实行环境税收政策等。通过各种市场和经济的手段,不仅可以从源头上大量减少居民的生活垃圾的排放量,而且可以为生活垃圾的处理产业提供稳定的资金来源。

借鉴西方各发达国家在生活垃圾污染防治中取得的各种成功经验,结合我国当前的实际情况,完善我国的相关制度,是非常重要并且有积极意义的。

四.我国垃圾分类回收制度的立法完善

随着我国经济的发展和居民生活水平的提高,生活垃圾问题不仅严重影响了环境卫生和人们的身体健康,而且造成了大量资源的浪费。我国生活垃圾管理体制是计划经济的产物,“政企不分”,“多头管理”等弊端造成了我国生活垃圾管理效率低下,资金匮乏等问题;同时,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》在施行的过程中缺乏相关的法律、法规的配套措施,存在着立法的盲区,没有对垃圾产生的全过程进行法律规制。现有的生活垃圾管理体制和法律制度己经不能适应我国生活垃圾处理的现状,因此必须对其进行完善:

(一)建立与市场经济相适应的管理体制

首先,规范政府的职能。由“全能政府”向“小政府,大社会”转变,把政府的规制降低到必要的限度,针对“多头管理”的现状,应把各个部门对生活垃圾管理的职能剥离并整合到一个单独的部门一一环境保护行政管理部门,由政府授权全面负责城市的管理,该管理部门可以根据需要在区、县设立分支机构,这些分支机构也是在整合本区、县相关部门的职能的基础上建立的。同时,改变过去仅靠行政手段来对生活垃圾进行管理的状况,逐步形成行政手段管理和经济杠杆调节相结合的管理模式。

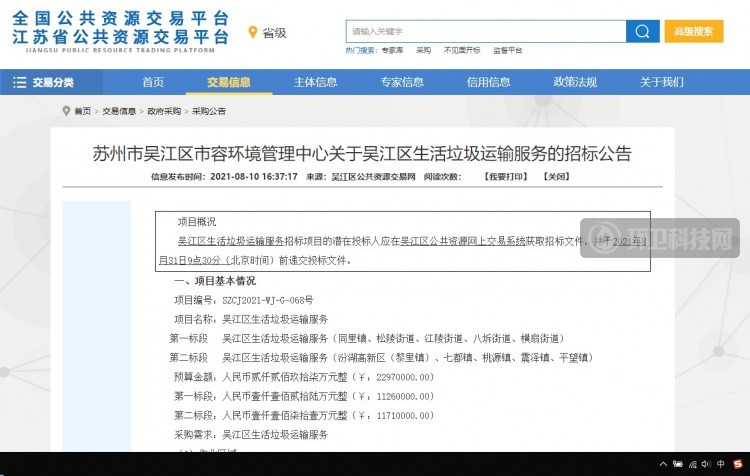

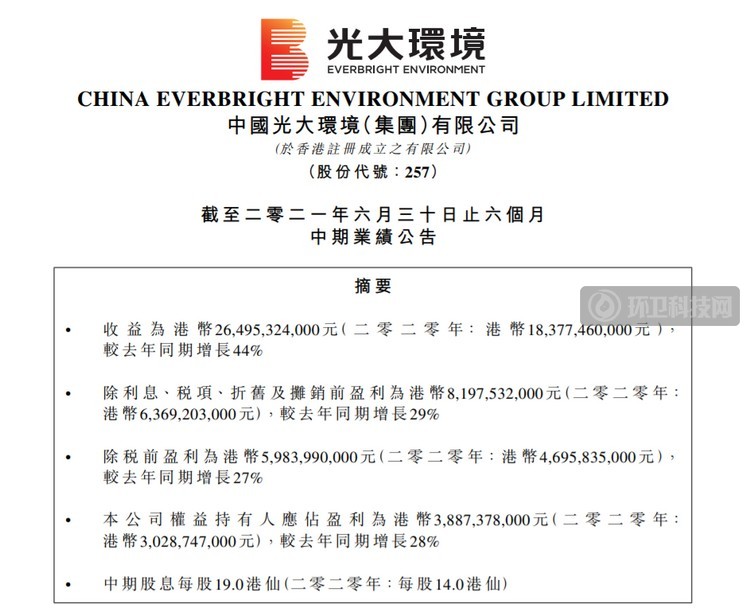

其次,针对垃圾处理中“政企不分”的管理体制,必须推进垃圾服务事业的改革,大力推行垃圾产业的市场化和民营化。在我国现行的生活垃圾管理体制下,环卫部门既是政策的制定者,也是具体的执行者和监督者,这三个身份的重合导致了城市垃圾的运营上的低效率和管理上的低水平,“政企不分”的体制

是我国生活垃圾管理的最大弊端。因此,应采取TOT 、BOT 、租赁、出售等方式,推行垃圾市场的产业化、民营化,形成良性竞争的格局,以提高垃圾处理的运作效率,降低垃圾处理、回收的成本。政府通过招标等形式与企业签订合同,政府拥有监督管理权,并提供相应的财政优惠政策,企业自主经营、自负盈亏。同时,作为垃圾产业市场化的前提条件,实行垃圾收费制度势在必行。

最后,积极推动公共参与。任何环境保护政策的施行,都离不开公众的参与,利用学校教育和各种传媒,提高公众法制观念和道德水准,普及环境科学知识,开展生活垃圾污染防治教育,从而树立“减少和处理垃圾”人人有责的观念,是一条切实可行的办法。只有每一个公民从自身做起,身体力行,才能真正实现生活垃圾的减量化、资源化和无害化,才能真正的促进我国生活垃圾污染防治事业的发展。

(二)建立适应循环经济的生活垃圾污染防治法体系

首先,以循环经济为我国生活垃圾立法的指导思想。循环经济提倡的是一种与环境相和谐的经济发展模式,以循环经济为我国生活垃圾立法的指导思想,在立法中贯彻执行生活垃圾的减量化、无害化,资源化原则,以对生活垃圾的全过程进行法律规制。

其次,建立和完善有关生活垃圾减量化的法律。针对《清洁生产法》 在实施过程中出现的问题,一方面,应对其进行完善,如:健全法律制裁条款,增加肯定性法律后果条款等,另一方面,制定和修改相关的法律,如:起草、颁布清洁生产促进法的实施细则,力求使过于原则的法律,变为可操作的具体规范;制定《包装废弃物管理法》,确立生产者责任原则,明确规定生产者、销售者、国家、社会组织和消费者在包装废弃物的生产、回收和利用全过程中的责任和义务;加强对一次性用品的有关立法,贯彻“少用一点,回收一点、替代一点、降解一点”的综合治理措施。

盈峰环境排水抢险车赴

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号