在建的“五焚烧,二填埋”垃圾处理建设工程,大多是利用社会资金、采取特许经营方式进行建设,此举不仅能弥补政府公共设施财力缺口,同时还能解决生活垃圾处置的问题。

推进垃圾处理设施建设和垃圾无害化处理必须靠项目做支撑,我市利用荷兰政府贷、赠款建成的二妃山无害化垃圾处理场,达到国家无害化标准。在此基础上,积极创新投融资体系,广泛鼓励和吸纳社会资金投资城市环卫设施建设,采取市场投资方式兴建“五焚烧,二填埋”工程,项目计划融资近25亿元。为加快我市环卫基础设施建设、促进垃圾处理实现市场化、产业化奠定了良好的基础。“五焚烧,二填埋”格局形成后,都市发展区垃圾无害化处理率将达到90%以上,同时也将逐步解决远城区其他小城镇生活垃圾消纳问题,较好地改变小城镇生活垃圾“无序管理、自然排放、污染环境”的状况。

(四)加大财政投入,全面提升设施水平

近年来,市政府高度重视垃圾处理工作,市政府主要领导和分管领导多次强调,环卫设施建设要立足于高标准、高起点、高水平,要符合我市可持续发展的需要,使其成为提高城市竞争力和凝聚力的重要基础性工作。为此,市政府在生活垃圾处理设施建设上做了大量富有成效的工作。

一是斥巨资加大垃圾场建设力度。2002年至2008年共投资近8亿元用于垃圾场的建设。

二是加大环卫设施配套工程力度。2003年以来,投入4000多万元购置机械清洗车110余台(包括机扫车、吸扫车、洗路车、高压冲洗车等),投入4800万元购置垃圾压缩车97辆,投入1800多万元购置垃圾容器7万多套;2005年投入7000万元新建和维修改造垃圾转运站35座;2008年垃圾转运站建设共投入8000万元,将建成环保型垃圾转运站16座。

三是逐年增加垃圾处理场运行维护费。2003年以前,全市垃圾处理场运行维护费仅为2元/吨,2007年,垃圾处理场运行维护费平均达到15元/吨。

四是拨付专项资金改造简易垃圾场。2006年以来,政府列专项资金4700万元用于紫霞观、岱山、金口、北洋桥等简易垃圾场的改造,分别实施了库区覆盖、进场道路、污水处理、雨污分流及沼气井建设等多项改造工程,提高了简易垃圾场的运营水平。

(五)加强运营管理,积极消除污染隐患

目前,我市垃圾处理设施处在新旧交替阶段,几座无害化处理场尚在建设期间,简陋的垃圾中转站和简易垃圾场仍在担当垃圾转运和处理的重任。由于历史原因,这些设施的环境污染隐患问题仍然存在,对周边居民的生活造成了一定的影响。对此,市政府一直高度重视,不断加大投入,不断强化督办,不断创新方式,致力于环境改造和污染防治工作,使垃圾处理工作得以持续、稳定运行,从未发生过严重的环境污染事件。近年来,我市着力开展了以环境改造和污染防治为主的各项管理工作:

一是加强垃圾中转站的运营管理。消除收运过程中的“二次污染”,提高中远距离生活垃圾运输效率,实现与末端垃圾处理设施的良好对接。

二是加强生活垃圾收集、运输和处理全过程监督管理。严格控制有毒有害垃圾进场,做到城市生活垃圾集中有序处理。

三是加强环境污染治理。北洋桥和紫霞观两座简易填埋场没有垃圾渗滤液收集、处理设施,存在比较严重的环境污染和安全隐患,给周边生态环境和群众的生活造成了一定威胁。为此,我市今年进一步加大了简易垃圾场覆盖、消毒和污水外运处理力度,采用生物消杀技术灭蝇除臭,取得明显成效,污染隐患不断减少,新闻媒体给予了肯定。

(六)探索循环利用,开展垃圾分类收集

近年来,特别是今年以来,市委市政府高度重视垃圾分类和垃圾资源化利用工作,将此作为我市“两型社会”建设的重要基础性工作。杨松书记、阮成发市长专门作出批示,有关部门认真研究垃圾分类和推进垃圾资源循环利用,目前此项工作发展态势良好:

一是制发了《全市生活垃圾分类收集推进意见》,明确了推进全市生活垃圾分类收集试点工作的总体目标、工作原则、工作重点、试点安排、工作措施,提出了分类收集和资源化利用的阶段性目标。同时,根据各区的功能特点,分别选取不同的区域组织开展试点。

二是编制了《武汉市生活垃圾分类收集指导手册》,指导社会单位和广大市民熟悉和掌握垃圾分类的基本常识和操作规程,为全面推进垃圾分选工作奠定了群众基础。

三是进一步推进垃圾分类收集试点工作。在青山区垃圾分类收集试点基础上,面向全市进行推广。

四是与团市委、市环保局、格林美公司、废旧电池环保公司联手在七个中心城区设置废旧电池回收箱,开展推广宣传活功。

三、存在的困难和问题

我市在垃圾处理及其基础设施建设方面虽然做了大量工作,取得了一定成效,但与“两型社会”建设要求相比、与全国先进地区水平相比、与人民群众改善环境面貌的愿望相比仍有差距,主要存在以下问题:

(一)垃圾“三化”处理水平有待进一步提高。正在运营的垃圾场无害化处理能力仍然比较低,简易垃圾场环境污染隐患需要进一步加强治理,垃圾源头减量、无害化处理、末端资源化利用都有待进一步提高。

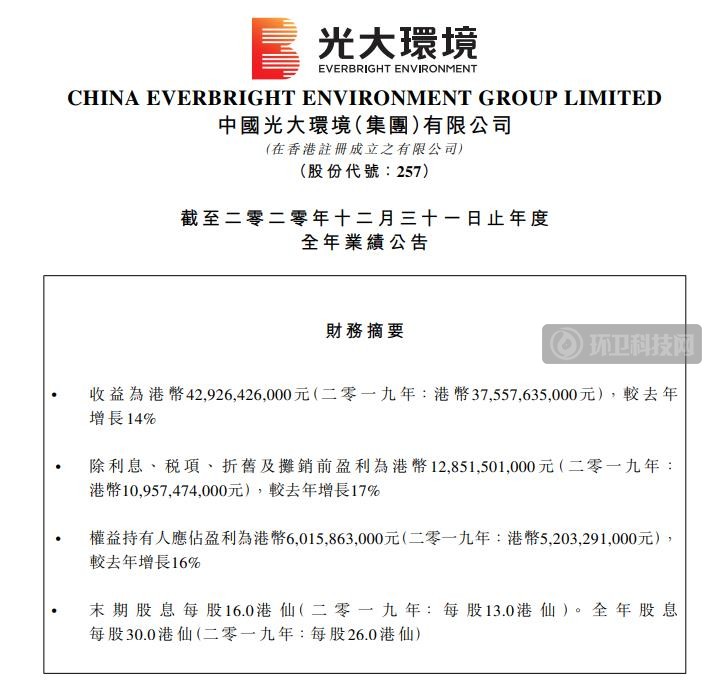

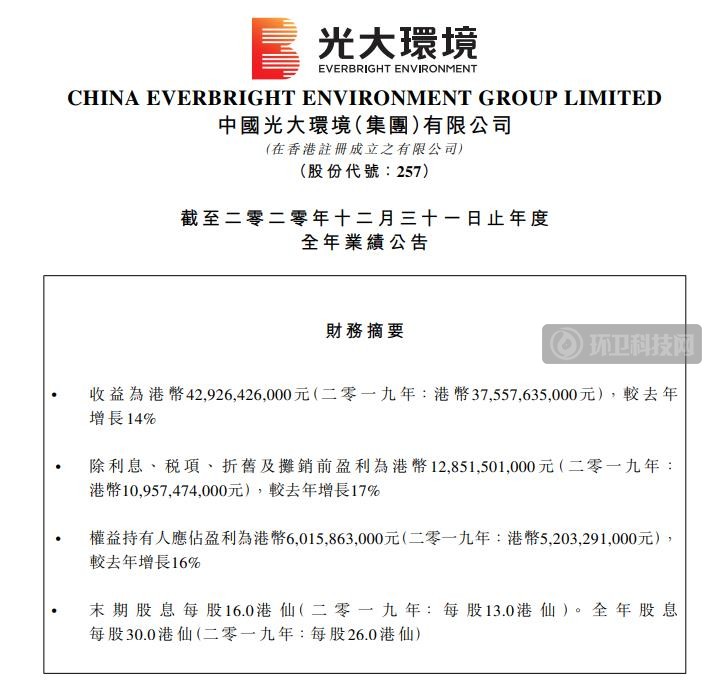

光大环境公布2020年业绩,全年营收约360亿元

光大环境公布2020年业绩,全年营收约360亿元 《羊城晚报》专访侨银股份董事长刘少云:聚焦“城市大

《羊城晚报》专访侨银股份董事长刘少云:聚焦“城市大

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号