政府在固体废弃物治理的作用

2013-04-03

环卫科技网

作者:熊孟清

A+ A-

政府应依法行政。一是各级政府部门不仅要依照法定行为规则行政,还要依照法定职权和法定程序行政,二是依据“权责对等”原则,推行问责制法制化。政府及其成员应提高政府的责任心和危机意识,既不能乱作为也不能不作为。政府成员对其在决策、服务、监管、执法等过程中发生的一切违反和超越法律法规的行为、一切越位、错位和缺位的行为和一切独断专行和滥用权利的行为都要承担法律责任。

固体废弃物治理需要政府导入固体废弃物治理实体,完善市场准入和退出机制,开发和开放服务市场,打破垄断,增强行业竞争性,需要政府引导社会各利益相关方分工协作与整合,促使固体废弃物治理的外部性内部化,需要政府创新投融资模式,既注重资金的投入也注重投资的社会效益或社会影响,促成固体废弃物治理行业形成财政投资、银行贷款、有价证券等多种形式的投融资模式,需要政府加大资源环境保护力度,需要政府促进信息公开,……满足公众参与权和环境权不断提高的要求。政府要实现这些目标,一方面需要提高自身依法行政的能力与水平,另一方面,也需要政府依法规范监督行政相对方或社会参与者的行为,确保政府行为有效执行。

政府采取强制性执法手段的同时,应重视行政引导的作用。政府管理部门在其职能、职责或管辖事务范围内,根据法律法规精神与原则,制定周详的行政引导措施,形成执法事项提示、轻微问题警示、违法行为纠错和重大案件回访等制度,公告禁止性、处罚性和奖励性措施,并加强法律法规的宣传教育,引导公众积极参与固体废弃物治理法治化进程。有机结合强制和引导两种执法手段,促进执法行为规范化、程序化和制度化。

此外,社会参与者依法规范自己行为的一个重要条件是降低法治成本。资源环境保护法律成为“软法”的根本原因在于依法行事的成本过高,无论公众法治意识多强,如果法治成本过高,法治化就难实现。管理者可以通过增加垃圾桶设置、提供经济适用的家用垃圾处理设备、设立社区再生资源回收设施和发放环保袋等便民措施,降低法治成本,让公众体会到依法行事的便捷与实惠。只有将法治成本降低到公众可以接受的程度,才有可能实现法治化。

法律是解决社会活动中各种矛盾的首要渠道。以法律为准绳,把固体废弃物治理过程中出现的社会矛盾和经济矛盾纳入法律轨道,高效有序地处理废弃物,提高固体废弃物资源化利用程度,并防治固体废弃物及其处理对环境的污染,建设可持续发展和人与自然和谐的社会。政府作为立规者和执法者负有重大责任。

三、保障供给

政府的第三个职能是保障供给,确保市场失灵或突发事件情况下的供给。政府不仅是立规者、规范者、监督者和执法者,也是固体废弃物处理产业的推动者、引导者和固体废弃物处理作业的重要参与者。政府通过推动、引导固体废弃物处理产业的发展及参与固体废弃物处理作业,保障固体废弃物治理服务的供给。

政府是固体废弃物处理产业体系的导入者。政府是管理权掌握者,是固体废弃物管理的责任主体,加上我国固体废弃物处理市场处在成长时期,欲推动固体废弃物处理产业化,唯有政府强力介入,导入固体废弃物处理产业体系,才有可能形成满足社会经济发展需要的产业体系。如果政府仰望自由市场壮大产业主体和完善处理体系,那将是梦魇一场,后果是技术研发搁置、产业链割断、城乡服务质量差别日益拉大和公共利益无法保证。

政府通过法定程序以公平竞争方式选择投资者和经营者。以特许经营为例,按《中华人民共和国招标投标法》,政府及其主管部门应首先向社会发布特许经营项目的内容、时限、市场准入条件、招标程序与办法,在规定时间内接受申请;随后组织专家进行资格审查和严格评审,择优选择特许经营授予对象,并在规定时日内在新闻媒体上公示被授予对象,接受社会监督;公示期满后,由主管部门代表政府与被授予对象签订特许经营合同。虽然政府及其主管部门必须依法行政,但整过特许过程中,政府仍是主导者,特许权多大、特许时限多长、准入退出条件如何等皆由政府及其主管部门制定。

政府是环境容量和服务性产品的购买者、价格审定者、分配者和监管者。服务于社会全体成员的固体废弃物处理产业的服务性产品由政府代表社会成员购买,政府成为固体废弃物处理产业服务产品名义上的消费者。作为消费者,政府有权也有义务审定与监管服务产品的价格,而且,尽管市场机制可基本确定物质资源产品的价格,但环境容量(包括废弃物排放配额)和处理服务这两类产品的价格不能完全由市场确定,需要政府在充分考虑资源合理配置和保证社会公益前提下,遵循市场规律,根据行业平均成本并兼顾企业获取社会平均利润而确定。

热点新闻

-

再见,传统填埋技术!可持续型垃圾填埋场未来可

热点檀文炳 席北斗 赵昕宇 党秋玲 7个月前 (2020-12-22) 0评 1021看过 -

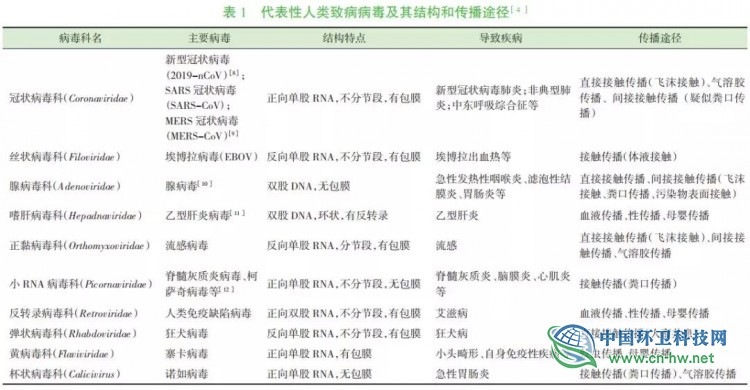

病毒在环境卫生作业环境中的存活潜力及感染风险

吕凡 等 2020-02-16 13:56:27 0评 952看过

吕凡 等 2020-02-16 13:56:27 0评 952看过 -

生活垃圾亚临界水解发电新技术应用展望

王建军 许发兴 王振业 1年前 (2020-02-10) 1评 926看过 -

中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研究报告

2019-12-20 09:14:55 0评 1885看过

2019-12-20 09:14:55 0评 1885看过 -

北京市延庆区道路扬尘排放特征及影响因素

王凯 等 3年前 (2019-01-16) 0评 451看过 -

我国塑料垃圾和微塑料污染源头控制对策

邓义祥 等 3年前 (2018-11-10) 0评 823看过 -

日本典型大件垃圾处理厂的处置模式

3年前 (2018-10-19) 0评 2088看过 -

中国垃圾填埋场甲烷减排潜力及其环境协同效益

蔡博峰 刘建国 3年前 (2018-09-20) 0评 486看过 -

深圳大件垃圾收运模式探索

梁卫坤 3年前 (2018-07-27) 0评 1100看过 -

厦门生活垃圾分类考察学习心得体会

唐菊红 3年前 (2018-06-14) 0评 5552看过