垃圾填埋场帷幕灌浆防渗工程的设计与施工工艺

摘要:在某垃圾填埋场的建设中,为防止渗沥液污染地下水和周围环境,根据其工程地质和水文地质条件,选择了帷幕灌浆防渗方案。详细论述了该垃圾填埋场帷幕灌浆防渗工程的设计和施工工艺。实践结果表明,该垃帷幕灌浆防渗工程的施工质量良好,达到了防渗的技术要求。同时,说明帷幕灌浆技术对需要垂直防渗的垃圾填埋场具有推广价值。

关键词:垃圾填埋场;防渗;帷幕灌浆;施工工艺

中图分类号X705.2,X832,TV543.5文献标识码:A文章编号:1005-2763(2006)03-0086-04

某城市垃圾填埋场距市中心32km,占地面积约0.15km2,填埋容量为246万m3,服务年限约3035a,日处理垃圾能力为110to该工程的主要构筑物拦污坝的高程为95.0m,坝长185.7m,最大坝高为20.5m。

该垃圾填埋场三面临山,其场区为一独立的范围很小的水文地质单元,汇水面积仅130km2,单元内的水源主要为天然降水,由地表水与地下水构成。为保证在填埋场服务年限内,填埋场上部的地表水不受垃圾的污染并及时排出场外,同时应减少渗入垃圾场的渗沥水量,在场内周围最高填埋线以上,设置环库截洪沟。为防止渗沥液通过岩石裂隙向场外渗漏,造成区域地下水受到污染,在垃圾场出口处设置浆砌石防渗拦污坝。为及时把库内污染的雨水和垃圾渗沥液排出至库外处理,在库底设置有纵向导渗排水主暗沟管,在主暗管的两侧设有较多的横向导渗沟和竖向导渗井与主管相通。

垃圾填埋场内的防渗可分为水平防渗和垂直防渗两大类。水平防渗是在场地内用人工合成材料(如聚乙烯土工膜)做防渗铺垫,其工程造价高,且施工工艺复杂,技术要求高。本填埋场场址出口谷宽140m左右,场地内地层表层为粘性土体,多为耕植土层,属弱透水层,下伏的砂性士、强风化花岗岩和中等风化花岗岩,透水性较强,下部则为透水率小于1Lu的微风化花岗岩,岩石致密坚硬,耐溶蚀性强,可用作相对不透水层,因此,设计采用了工艺技术成熟的垂直灌浆帷幕防渗方案,其优点是工程量小,投资省,加上帷幕前后的水压差不大,帷幕承受的压力小,有利帷幕的稳定。

1填埋场场区工程地质概况

(1)地形地貌。填埋场场区为构造侵蚀剥蚀的丘陵,整体地势为一近东西向冲沟,南、西、北三面环山,西北高,东南低,区内最高点标高270.1m,沟谷开口向东。南、北两侧为丘陵,山坡北陡南缓,自然坡度在10°~20°,南面山坡植被发育,北面山坡杂草丛生。西向有一马鞍形分水岭,垭口高程127m,东冲沟谷底较为开阔,至拦污坝处,谷宽80~140m,谷长450m,自然坡降约0.3,往下为农田和村庄。

(2)工程地质条件。本工程的地质条件简单,岩土体类型可划分为土体和岩体。土体分粘性和砂性土。按结构分双层和单层结构。单层结构土体主要由残坡积物组成,以砂土为主,主要分布于山坡坡脚,土体松散一中密,厚度为1~6m.双层结构土体主要分布于沟谷地带,上部为粘性土体,为粉质粘土、砂质粘土,厚度为1~3m,表部多为耕植层,下部为砂性土,岩性主要为砾沙、中粗沙,松散饱水,厚度为1~3m.岩体主要为二云母二长花岗岩,上部为强风化层,厚度为1.3~8.0m,中风化层厚度为0.3~12.4m,其下部为微风化花岗岩。场内较发育的节理为NE向和EW向,倾角在60°以上,发育深度为14~16m,局部可达23.5m,两侧山坡仅3~4m,其裂隙的导水性直接影响拦污坝的渗漏。

(3)水文地质条件。场区水文地质简单,地下水类型有松散岩类孔隙水和花岗岩裂隙水两大类。松散岩类孔隙水主要分布在沟谷底部和两侧山坡,含水层岩性为冲洪积砂土或残坡砾砂、粗砂,含水层厚度为1~3m,含贫乏的孔隙潜水,地下水位的埋深0~2m.单井水量20~80t/d,受大气降水及花岗岩裂隙水补给,沿冲沟向下游排泄。花岗岩裂隙水含水层构造裂隙发育,潜水流量为0.02~0.8L/s,受大气降水补给,向沟谷排泄。

(4)特殊地质构造。根据工程勘察报告以及帷幕灌浆试验钻灌孔揭露的情况,垃圾填埋场库区内存在一条近东西的断层破碎带。该断层破碎带走向近东西向,破碎带宽度约2.0m,与拦污坝和西侧垭口帷幕轴线近似垂直,倾向南,倾角为84°~87°。在各试验钻孔中均见有断层角砾岩,角砾成份以石英为主,角砾粒径一般3~10mm,呈棱角状、次棱角状,泥质胶结。在断层带及其附近,取样岩芯破碎,裂隙发育,裂隙多呈垂直状。

2帷幕灌浆防渗工程的设计

2.1防渗帷幕灌浆线路选择

根据水文地质条件,有3个部位需要采取防渗措施,即拦污坝基和南面山脊和西面垭口。本文重点介绍拦污坝的坝基和西面垭口的防渗帷幕灌浆。设计帷幕线平行于坝轴线,谷槽部份帷幕线距坝轴线3m,两岸山坡部份距坝轴线为2m。在坝基设置混凝土压重平台(厚度2m,向上游伸出宽4m)作为灌浆工作面。

-

再见,传统填埋技术!可持续型垃圾填埋场未来可

热点檀文炳 席北斗 赵昕宇 党秋玲 6个月前 (2020-12-22) 0评 921看过 -

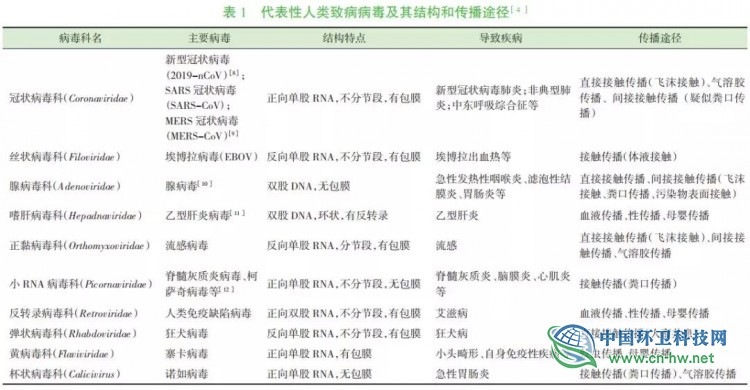

病毒在环境卫生作业环境中的存活潜力及感染风险

吕凡 等 2020-02-16 13:56:27 0评 929看过

吕凡 等 2020-02-16 13:56:27 0评 929看过 -

生活垃圾亚临界水解发电新技术应用展望

王建军 许发兴 王振业 1年前 (2020-02-10) 1评 891看过 -

中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研究报告

2019-12-20 09:14:55 0评 1831看过

2019-12-20 09:14:55 0评 1831看过 -

北京市延庆区道路扬尘排放特征及影响因素

王凯 等 2年前 (2019-01-16) 0评 447看过 -

我国塑料垃圾和微塑料污染源头控制对策

邓义祥 等 3年前 (2018-11-10) 0评 816看过 -

日本典型大件垃圾处理厂的处置模式

3年前 (2018-10-19) 0评 2081看过 -

中国垃圾填埋场甲烷减排潜力及其环境协同效益

蔡博峰 刘建国 3年前 (2018-09-20) 0评 482看过 -

深圳大件垃圾收运模式探索

梁卫坤 3年前 (2018-07-27) 0评 1092看过 -

厦门生活垃圾分类考察学习心得体会

唐菊红 3年前 (2018-06-14) 0评 5535看过