1.2国内建筑垃圾循环利用现状

长期以来,我国的建筑垃圾再利用没有引起很大重视,通常是未经任何处理就被运到郊外或农村,采用露天堆放或填埋的方式进行处理。随着我国城镇建设的蓬勃发展,建筑垃圾的产生量也与日俱增。目前,我国每年的建筑垃圾数量已在城市垃圾总量中占有很大比例,成为废物管理中的难题。上海、北京等城市的一些建筑公司在对建筑垃圾的回收利用方面作了一些尝试。

比较早的上海市第二建筑工程公司在市中心的“华亭”和“霍兰”两项工程的7幢高层建筑施工过程中,将结构施工阶段产生的建筑垃圾,经分拣、剔除并将有用的废渣碎块粉碎后,与标准砂按1:1的比例拌合作为细骨料,用于抹灰砂浆和砌筑砂浆。共计回收利用建筑废渣480t,节约砂子材料费1.44万元和垃圾清运费3360元,扣除粉碎设备等购置费,净收益1.24余万元。1992年6月,北京城建集团一公司先后在9万m2不同结构类型的多层和高层建筑的施工过程中,回收利用各种建筑废渣840多吨,用于砌筑砂浆、内墙和顶棚抹灰、细石混凝土楼地面和混凝土垫层,使用面积达3万多平方米,节约资金3.5万余元〔3〕。

河北工专新兴科技服务总公司开发成功一种“用建筑垃圾夯扩超短异型桩施工技术”,在综合利用建筑垃圾方面有了突破性进展。该项技术是采用旧房改造、拆迁过程中产生的碎砖瓦、废钢渣、碎石等建筑垃圾为填料,经重锤夯扩形成扩大头的钢筋混凝土短桩,并采用了配套的减隔振技术,具有扩大桩端面积和挤密地基的作用。单桩竖向承载力设计值可达500~700kN。经测算,该项技术较其他常用技术可节约基础投资20%左右2007年3月,东莞市科绿盛环保工程技术有限公司成立,专门对建筑垃圾资源化进行科学处置、再利用。他们利用半年多的时间,进行了一系列的研究与创新,形成了一套较为成熟的建筑垃圾资源化成套技术装备,从研发到生产都有独立自主知识产权。目前,科绿盛开发的技术已经处于国内的领先水平。

最近,针对建筑垃圾的循环利用,河南黎明路桥重工有限公司一直致力于将建筑垃圾变废为宝的重工设备的研制,并于近期取得了突破性进展,公司新推出的移动破碎站,不仅整套设备灵活,可以随时到达现场,对建筑垃圾破碎,不需运输,节约成本和时间,而且,移动破碎站不需要再配电力设备,有附带的电机组完成作业,整套设备占地面积也小,可以随时进入加工现场,完成破碎作业后随时开往另一作业现场。

相信有了移动破碎站,建筑垃圾的循环利用将不再是纸上谈兵。

2我国建筑垃圾循环利用存在的问题

长期以来,我国的建筑行业都是采用传统方式施工,原料消耗大,加上管理的落后,从而产生大量的建筑垃圾。虽然已开始进行新型建材开发和利用,但规模和数量还非常有限。对建筑垃圾的利用刚刚起步,还没有一套适合我国国情的建筑垃圾资源化手段。

数据显示,我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%~40%。且绝大部分建筑垃圾未经任何处理,便被施工单位运往郊外或乡村,采用露天堆放或填埋的方式进行处理,耗用大量的征用土地费、垃圾清运等建设经费。同时,清运和堆放过程中的遗撒和粉尘、灰砂飞扬等问题又造成了严重的环境污染,据统计,发达国家建筑垃圾资源化的利用率已达60%-90%,而我国尚不足5%,造成了极大的资源浪费。在我国建筑垃圾循环利用的技术和大型机械设备研发制造方面还很落后,几乎是从空白开始的。目前,日本、瑞典和德国在这方面的技术是最先进的,但设备造价十分高昂,建设年产50万吨建筑垃圾处置工厂,其总设备投资不低于人民币1.2亿元,而且其应用产品市场附加值不高。如果单纯靠引进国外技术和设备进行产业化,对国内企业来说是不切实际的。反观国内,在这一领域研究机构大多停留在探索阶段,目前主要是跟踪国外技术,所以我国建筑垃圾循环再利用的关键是根据中国的实际情况做技术引进和创新,研发和制造建筑垃圾循环利用的一系列整套设备。

3我国建筑垃圾循环利用的基本途径

3.1从源头上加以控制

大力开发和推广节能降耗的建筑新技术和新工艺,从而减少建筑垃圾的产生。在建筑物的设计过程中,考虑提高建筑物的耐久性,采用尽量少产生建筑垃圾的结构设计,使用环保型建筑材料,考虑建筑物将来进行维修和改造时建筑垃圾产生量少,考虑建筑物在将来拆除时的再生问题〔2〕。

3.2贯穿建筑全过程

在建筑过程中坚决杜绝偷工减料、以次充好、随意更改设计方案等降低工程质量的现象发生,保证建筑物的质量和耐久性,减少不必要的维修、加固甚至重建工作。注意废料的直接再利用,例如碎砖、混凝土块等废料经破碎后,可以代砂,直接在施工现场利用,减少需被转移的建筑垃圾产生量。同时,制定相关的建筑垃圾产出标准作为法律依据,使政府可以对建筑垃圾的产生量予以控制〔2〕。

版权声明

1、凡注明"来源:环卫科技网" 的所有作品(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息),仅供本网站读者阅读、学习研究使用,未经环卫科技网及/或相关权利人授权,任何单位及个人不得将环卫科技网及其所有公众号所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,环卫科技网将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。

2、如需申请授权或投稿,请联系:15275181529(电话同微信),经授权后 ,方可转载并注明来源与作者。

3、如需商务合作,请联系:15550005077(电话同微信)。

专访碧桂园满国+于万智驾:以无人驾驶精准打击环卫招

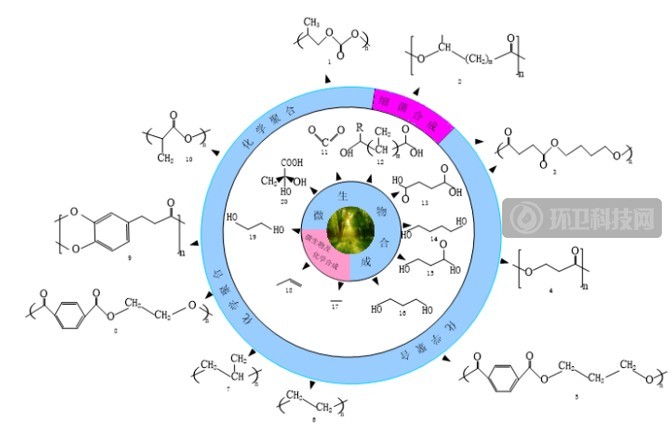

专访碧桂园满国+于万智驾:以无人驾驶精准打击环卫招 “可降解塑料”不是塑料吗?

“可降解塑料”不是塑料吗?

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号