改造后的景观结构反映了场地现状的空间结构和规划方案对场地的影响,可以概括为“两大结构分区,一条主要路径,两类节点多处分布”。未来形成的整个公园可以归为山地和平地两大分区。整形后的垃圾堆体形成山地区的主体,其周边分布以游憩场地为主的平地区。一条主要路径是指连通平地和山地区的公园骨干道路,它是在原有作业道路的基础上整理形成的。2类节点包括景观节点和设施节点,各自集中、相对分离(图7)。

景观分区布局受卫生填埋场各组成系统影响。鉴于其中部分系统所处理的物质是对人体和环境有害的,所以在布局中将这些系统相对集中布置在非游憩区域内。由此形成了“主入口区”“次入口区”“山顶观景游憩区”“山间步行游览区”和“非游憩区”(图8)。

图7景观结构图

图8景观分区图

公园内的景观小品,包括经表面装饰的垃圾处理设施、与地形紧密结合的景观艺术小品、游憩设施以及教育解说设施。垃圾处理设施中,导气井的景观化处理最具戏剧性。露出地表的导气井本是形象简陋的工程设施,在其表面施以彩绘后,将原有形体改造成一张张色彩鲜艳的调皮面孔。其底部处于正在降解的垃圾之中,顶部却成为公园景观的组成部分,化身为见证垃圾堆变迁的“大地精灵”(图9)。处于山体地形迎风面的风铃杆阵,与地形和气候要素紧密结合,以巨大的规模强化地形的大地艺术效果,并成为用光影记录时间变化、用铃声记录空气流动、用长度记录大地沉降的景观艺术小品(图10)。山顶的观景平台也是与地形紧密结合的景观艺术作品。锈板的材质、螺旋上升的造型强化了山势,使公园成为区域内特色鲜明的景观地标(图11)。除此之外公园中的游憩设施和教育解说设施在材料和形式上很多都采用回收再利用材料以及略显野趣的风格,与场地景观特征统一协调。

3.5工程分期——生态恢复基础上的功能转换

整个封场改造工程将分2期完成。工程第一期的期限在封场之后,堆体沉降达到稳定之前。第二期工程在堆体沉降稳定之后进行。

一期工程阶段堆体沉降尚未稳定,所以山体上不能建设大型的构筑物,也不能栽植大树,只能进行初步的生态恢复,即种植抗性强、易成活的乡土草木、灌木以及乔木树种的小苗,在部分垃圾堆存年限较长、堆体相对稳定的区域适当栽种乡土树种中抗性强、耐瘠薄的乔木树种的大苗。

第二期阶段在整体处于稳定状态后,在初步生态恢复的基础上,对已经形成的植物群落进行管理和调整,使群落结构更合理。随着垃圾降解的完成,垃圾处理设施的功能会发生转变。此时将原有的集中处理设施如沼气处理站、渗沥液处理站等改造为宣传环保的展览场馆(图12)。

4结语

从垃圾终场处置工程走向生态恢复的过程与大地艺术的效果,体现了环境学科与风景园林学科交叉合作后所带来的观念和效果的变化。目前的交叉合作仅仅停留在垃圾处理场生命的最后时刻——封场处置工程。然而垃圾处理场从选址到建设到填埋再到封场处置是个漫长而复杂的过程。为在此过程中达到更好的生态和艺术效果,应该展开更加广泛的学科领域的拓展和交融,即“一种新的实践形式,其中建筑、风景园林、规划、生态学、工程学、社会政策和政治进程都要作为一个相互联系的领域而得到相互理解和协调”[4]。本文所介绍的方案虽然在规划层面上受到诸多限制而且最终未能付诸实施,但是我们仍然希望方案中所追求的工程技术、生态过程与艺术效果相综合的理念和在学科交叉上所进行的探索能够为决策者们再次面临类似环境问题时提供有益的借鉴。

参考文献:

[1]钱学德,郭志平,施建勇,等.现代卫生填埋场的设计与施工[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[2]赵由才,龙燕,张华.生活垃圾卫生填埋技术[M].北京:化学工业出版社,2004.

[3]建设部标准定额研究所.城市生活垃圾处理工程项目建设标准与技术规范宣贯教材[M].北京:中国计划出版社,2002.

[4]Corner J. Not Unlike Life Itself [J]. Harvard Design Magazine,2005(21):32.

盈峰环境排水抢险车赴

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

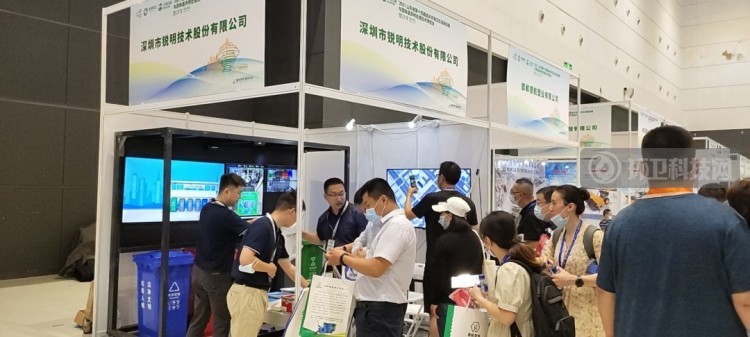

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号