摘要:介绍了温州杨府山垃圾处理场封场处置与生态恢复工程方案。在此方案中风景园林师参与到环境保护的传统领域,与环境工程师在此领域进行了跨学科合作的探索。在跨学科合作中从风景园林的角度出发,不仅将垃圾处理场作为环境工程的改造对象,也把它作为生态恢复的物质依托,同时利用大地艺术的形式把环境工程设施和园林景观设施作为整体统一规划布局,统筹安排经营。在此探索的基础上提出工程技术、生态恢复、艺术效果相综合的理念。

关键词:风景园林;环境保护;封场处置;生态恢复

1项目背景

1.1即将寿终正寝的垃圾处理场

杨府山垃圾处理场位于温州市东部,瓯江岸边,昔日的荒郊野地,未来将成为商务中心区的城市公园。始建于1994年的垃圾处理场,总占地8.67hm2(130亩),堆高达20m,总堆放量至2006年底约190万m3,其中建筑垃圾约占总量的30%,集中分布在场地南部。该场为滩涂简易填埋场,填埋方式为将垃圾直接置于原地面的“上埋式”填埋[1](图1)。如今垃圾堆体的高度已经接近最大设计高度,垃圾填埋场造成的环境问题,已经越发明显地显现出来。这块土地作为垃圾填埋场的命运即将结束(图2)。

图1垃圾填埋方式示意图[1]

1.2成为城市生活重大事件的改造工程

突出的环境污染问题使得这块场地越来越多地受到市民的关注,生活在周围的居民都希望尽快对其进行整治改造。改造工程将改善整个区域的生态和经济状况。对这一区域的新规划,让人们看到了希望,无论是市政府领导还是地产开发商抑或是普通的市民,其关注的目光均聚焦在此,改造工程成为举市同筹的重大事件。

1.3观念转变之后的跨学科合作

观念的转变在于对场地的认识从机械论观点到整体论观点的转变。对垃圾填埋场的改造再也不仅仅是红线范围内的孤立事件,而是关系周边环境治理、城市发展、人民生活而牵一发动全身的联动关键点。风景园林师进入这一环境工程的传统领域,不仅带来园林工程和景观技术的特长,更在生态、社会和文化方面为这一领域注入新的元素,成为场地重生的契机。

2生发自场地现状的设计思路

2.1从固废污染到城市景观的演变之旅

在杨府山垃圾处理场封场处置及生态恢复工程之后,人们得到的将不仅仅是一座环境宜人的城市公园,而是经历一次时间的旅行,从环境严重污染的垃圾山到生态、景观俱佳的公共空间,体验一段环境日新的改善过程。

2.2连接人工与自然的永续航线

该场地紧邻瓯江,正对江中的七都岛。江流、翠渚、连绵的群山向城市外围次第展开,形成场地的对景。城市中心区内的杨府山公园居高对望瓯江,其山水形制又将场地与城市绿地景观联结在一起,逐渐兴起的城市新区也为场地周边增添了极具活力的城市景观。场地独特的区位使其成为人工与自然交流的窗口。

2.3驶向瓯江的开拓之艇

垃圾山体量巨大、形体刚硬,山势直面瓯江奔向起伏的青山,让人感到一种与自然山体截然不同的力量。昔日它体现的是人类向自然索取的力量,如今对它的改造反映出人的勇气和决心。这种勇气和决心让人联想到瓯越文化中勇于进取的开拓精神。这种精神在垃圾山的山形地势中形象化为一艘乘风破浪的开拓之艇(图3)。

3与环境技术紧密结合的景观方案

3.1结构改造——从简易垃圾堆场到标准卫生填埋场

由于建场初期未考虑填埋场场底防渗、雨污分流、场内垃圾渗沥液的收集与处理及填埋气体的导排和利用,黑色的垃圾渗沥液在填埋场周围地面四处可见,已经对该区域土壤和空气造成了严重污染。场区地下水受垃圾渗沥液等影响,污染严重,其水质综合质量标准级别为“极差(Ⅴ类)”。受到污染的浅层地下水分布的平均深度在地面以下15m左右的黏土隔水层之上。改造工程首先要解决的就是如何隔离已经存在的污染,并防止垃圾山产生新的污染物危害周围环境,从而保证环境安全。方案中采用的是保守改造法,即按照国家《生活垃圾填埋污染控制标准》的相关要求,对填埋物堆体进行整形,在填埋物上构筑最终覆盖层,设置地表排水系统,建造地下周边收集系统收集垃圾渗沥液,并在场地周围设置深入隔水层的垂直截断墙作为垂直防渗系统,把堆放场改造为卫生填埋场[2](图4)。

图4保守改造法示意图[2]

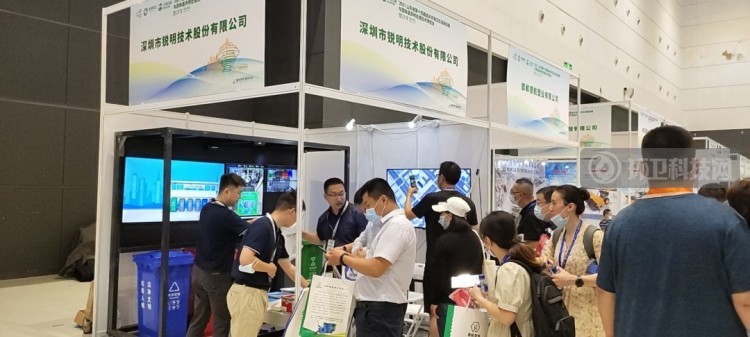

盈峰环境排水抢险车赴

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号