4、填埋

卫生填埋是“利用工程手段,采取有效技术措施,防止渗滤液及有害气体对水体和大气的污染,并将垃圾压实至最小,填埋占地面积也最小。每天操作结束或每隔一定时间用土覆盖,使整个过程对公共卫生安全及环境污染均无害的一种土地处理垃圾方法”[5]。该方法具有处理量大、方便简单、处理费用低及适应性强等优点,作为大量消纳城市生活垃圾的最有效也是最终的处理方法,在我国城市生活垃圾处理中一直占最主要的位置。但这一方法却不能大量用于海岛城市,只有不能进行其他处理的垃圾才进行填埋处理,而且应该做好防漏措施,避免造成二次污染。

二、水产养殖产生的固体废弃物及其处理方法

水产养殖作为海岛的主要产业,近年来得到了飞速发展。养殖面积,养殖品种和产量连续多年居世界第一。目前我国水产养殖品种已超过160种。其中海、淡水种类分别有100种和60种[6]。随着水产养殖的不断发展,养殖方式由半集约化向高度集约化和工厂化发展。由于养殖规模和养殖密度不断增加,养殖过程中产生的固体废弃物所引发的水质恶化,病毒和环境污染等问题日益突出。因此,如何处理水产养殖产生的固体废弃物逐渐成为一个重要的问题,是我国水产养殖业可持续发展面临的重要课题之一。

水产养殖中的固体废弃物主要有残饵和排泄物,此外,还包括部分鱼体脱落物、藻类、微生物等,一般海水养殖中悬浮固体的平均比重为1.19g/cm3,略大于海水的比重(1.024-1.032g/cm3),而海水养殖中颗粒物的典型粒径分布为:直径1.5-30μm悬浮物占66.9%、30-70μm占5.2%、70-105μm占5.7%、大于105μm占22.2%。

目前主要的处理方法有:

(一)物理法

按照固体废弃物颗粒物粒径大小的不同,可用固/液分离技术、泡沫分离技术、微孔膜过滤技术、气浮技术等使水产养殖水体中的悬浮物沉积或上浮,以方便对其的处理。

1、固/液分离技术[7]

固/液分离技术主要是针对养殖废水中悬浮固体去除的废水处理技术。悬浮固体废物的去除是一个固/液分离的过程,按照悬浮颗粒物的特性(密度、颗粒的大小),又可分为机械过滤和重力分离两种技术。

(1)机械过滤是水产养殖系统中用来进行固/液分离的主要手段,它利用液相中颗粒物粒径大小不同的特点,以一定孔径的筛网截留颗粒物,达到去除悬浮固体颗粒物的目的。机械过滤通常可去除粒径60~200μm的颗粒物。常用的机械过滤设备有固定筛、旋转筛、振动筛、砂滤器等。

(2)重力分离是利用重力从液相中分离固体颗粒物。由于固体颗粒和液相的密度不同(即颗粒的密度大),在相对静止的液柱内,固体颗粒物在重力作用下发生沉积。在水产养殖业中,因循环水养殖系统中悬浮颗粒物的平均相对密度略大于水的相对密度,可采用重力分离技术。常用的重力分离技术有自然沉淀法(如沉淀槽、管状沉淀器)和水力旋转法(如水力旋流器、离心机)等,可沉积固体均可采用这种方法去除。

2、泡沫分离技术[7]

泡沫分离技术主要处理养殖废水中的小颗粒固体废物(粒径小于50μm)和溶解性有机物,如溶解蛋白质、有机酸等。这种技术通过向水体中通入空气,使水中具表面活性的物质和颗粒物被微小的气泡吸附,并借气泡的浮力上升到水面形成泡沫,分离泡沫即可达到去除水中溶解有机物和悬浮物的目的。泡沫分离技术常用于封闭和循环海水养殖系统中,因为在海水中易产生泡沫,而在淡水养殖系统中只有在高有机物浓度的情况下才考虑使用该技术。

3、膜过滤技术

膜过滤技术主要采用不同孔径的膜滤除颗粒物,是依膜孔径截留不同粒径颗粒物的过程。可分为微滤和超滤技术,微滤膜(孔径0.1~10μm)用于微米级颗粒的分离和浓缩,而超滤膜则主要用于相对分子质量为1,000~500,000物质的分离。水产养殖中采用微孔膜过滤技术主要处理直径小于20~25μm的微颗粒,这些微颗粒采用一般的固/液分离技术很难加以去除。横流式微滤及超滤技术提供了一种对小粒径颗粒物的去除方法,这种膜过滤技术可用于循环水养殖系统的废水处理,尤其是用于养殖经济价值较高的水产品产生的废水处理。ViaderoJ等的研究表明,采用孔径0.05μm的膜,可去除水质中大于94%的总悬浮固体物和76%的有机物(BOD)。

4、气浮技术

气浮技术作为一种分离水体中微型固体颗粒的有效方法,已较广泛地应用于化工、造纸、食品等工业污水处理和生活污水处理等领域。近年来,随着国内工厂化水产养殖的发展,气浮技术在闭合循环水处理中逐步得到应用,并在技术研究上取得一定进展。

气浮技术是向水体中通入空气,使水中的表面活性物质被微小的气泡吸附,并借气泡的浮力上升到水面形成泡沫,从而去除水中溶解物和悬浮物。Rulin(1963)将其机理概括为:(1)溶解的表面活性有机物吸附在气—液界面,富集于泡沫;(2)溶解的非表面活性有机物与表面活性溶质结合,亦富集于泡沫。Shulin(1994)认为,泡沫分离是表面活性物质在气—液两相间的相互渗透。

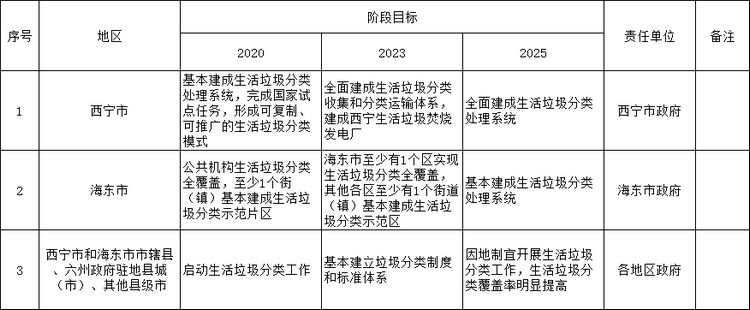

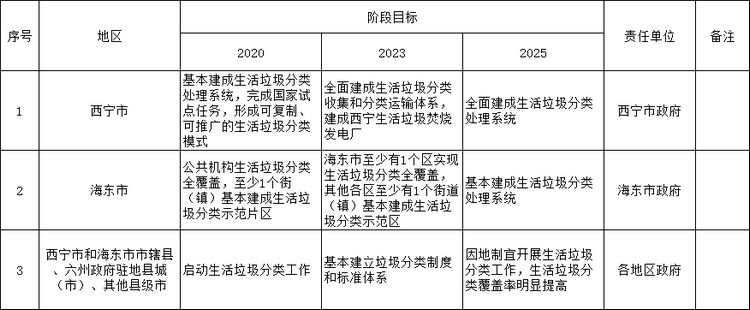

青海省印发《青海省城市生活垃圾分类工作实施方案》的

青海省印发《青海省城市生活垃圾分类工作实施方案》的 广东省启动垃圾发电项目垃圾处理量核定工作

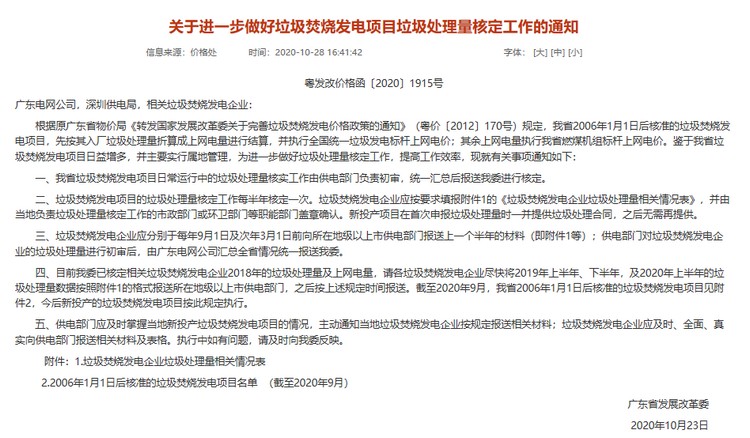

广东省启动垃圾发电项目垃圾处理量核定工作

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号