调查|城市垃圾分类与居民地方认同研究

1 四个变量产生的影响

居民对城市垃圾管理成效的评估、对垃圾管理法律法规的认知、政府的垃圾管理能力以及对城市垃圾处理焦虑情绪等四个变量对其地方认同产生正向影响。

第一,居民对城市垃圾治理成效的评估与其满意度和归属感的相关关系分别是0.159*、0.438***(P<0.001),这个最高的相关度明确地指向了城市垃圾治理成效所产生的传播效果,充分说明城市垃圾治理对改善城市环境空间形象、提升居民满意度和获得感所产生的社会效益。

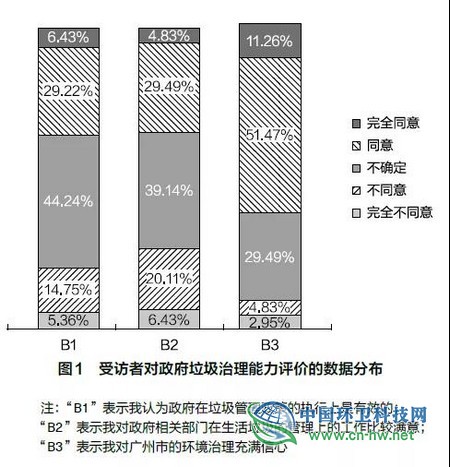

第二,居民对政府垃圾治理能力的评价整体比较低(M=3.287),因而此变量与其满意度和归属感之间的强相关度分别为0.339***和0.096**,降低了居民的地方认同度。另外两个描述性统计结果也给出了部分原因:“政府在垃圾管理政策的执行上是有效的(M=3.17)”和“我对政府相关部门对生活垃圾的管理工作比较满意(M=3.06)”两项的均值都接近“不确定”,分别只有35.65%和34.32%的受访者表示了“同意”。可以想见,部分受访居民仍然觉得政府在执行垃圾管理政策方面不尽如人意。如在现实中,广州市流溪河两岸垃圾源经过十几年的治理,“流溪河水质仍不容乐观,四条支流是祸首”就是一例。然而,受访者对垃圾管理法律法规的认知与其满意度和归属感的相关度分别是0.121*、0.173***,这体现了城市居民地方认同的一种“形成机制”,即政府对垃圾治理相关法律法规的传播不仅有利于推动公众对垃圾分类处理政策的关注和认同[其中的题项是:“我认同生活垃圾分类处置各环节(M=3.52)”“我非常关注广州市关于生活垃圾管理的法律法规政策(M=3.45)”],也在心理层面上满足了居民对垃圾处理的期望,继而增强了其对政府垃圾治理的信心。换言之,政府对垃圾治理法律与法规的传播在现实中为保证垃圾治理成效提供了一种政策性“承诺”,使居民获得了一种心理层面的认同“前提”。为了进一步证实这个推测,课题组将对政府垃圾治理能力评价变量中题项之一的“我对广州市的环境治理充满信心(M=3.63)”抽出来与居民对垃圾政策的关注度做了一个单独的相关分析,其相关度是0.377***(P=0.01),在某种程度上证明了居民对垃圾治理政策的关注和支持能够“调节”其地方认同感的影响因子,降低其他因素的负面影响。

第三,居民对垃圾处理方式的期望与其地方认同感不相关,居民对垃圾处理方式的期望与其满意度也没有显著相关(-0.022),与其归属感呈弱相关关系(0.021,见表7)。居民对城市垃圾治理的焦虑感与其对城市居住环境的满意度也无显著相关关系(0.057),却与归属感呈负相关关系(-0.079**)。从居住者的环境心理来解释,归属感(在此地长久居住和生活的意愿)越强,越说明城市公共场所和公共活动领域的垃圾治理方式已经达到了居民的期望值,降低了他们的焦虑感。描述性的统计数据结果也证明了这个推论:21.18%的受访者对“我担心所在的居住区的垃圾处理方式会给我带来疾病,我考虑搬家”表示同意,它折射出地方认同感的某种“升降模式”,即只有当环境治理效果不佳致使居民产生强烈的焦虑感之时,才会导致其归属感的降低乃至消失。这是因为一旦居住环境发生污染事件,个体公民将顿感无法掌控和遏制环境风险的焦虑,从而动摇他们在某地长居的决心。

第四,从控制变量的人口特征分析,居民在广州的居住年限对其满意度和归属感都产生了正向影响。不足为奇的是,居住人数也对归属感有负向影响,居住人数越多,居民对环境的满意度越弱。显而易见,所有影响城市“宜居度”的元素,尤其是居住空间的舒适感、健康度都对居民的满意度和归属感产生影响。

2 居民对政府垃圾治理能力评价的影响因素

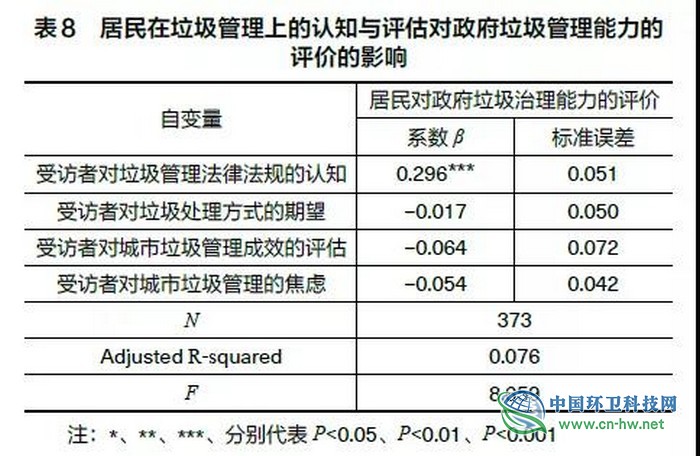

为了寻找居民对政府垃圾治理能力评估趋低的原因,本文将居民对垃圾治理期望中的前四个因子作为居民对政府垃圾管理能力评价的自变量,建立多元线性回归模型。回归模型的容忍度(Tolerance)为0~1,方差膨胀因子(VIF)处于1~2,以表明此回归分析不存在多元共线性问题。回归模型的解释力为7.6%,通过了显著性检验。表7中的回归分析显示,仅有“居民对垃圾管理法律法规的认知”与居民对政府垃圾治理能力的评价呈正向影响。也许这个结果再次证明了前文提出的地方认同“形成机制”,即垃圾治理法律法规的传播在一定程度上增强了居民对政府环境治理理念、方案、规划和治理决心的认同度,相应地满足了居民对垃圾处理的预期,继而有效地降低了其焦虑感(表7和表8)。

按常理,居民对城市垃圾处理方式的焦虑感应当与其对政府垃圾管理能力的评价呈负相关关系,但令人惊异的是,居民对垃圾处理方式的期望和对城市垃圾治理的焦虑感与其对政府垃圾治理能力的评价没有影响。这似乎在告诉我们,居民并没有单凭自己的“心理方面的焦虑因素”来影响其对政府垃圾治理能力的评估,而是“客观地”从政府制定的垃圾治理法律、法规中判断政府的政策执行力和实践能力。鉴于这个推论的不确定性,本研究建议,未来的地方认同研究应聚焦于影响地方认同形成的归因模式,即居民对城市“宜居宜业”环境的评估与其对城市环境治理成效原因的判断之间的交叉关系。其问卷题型应该是:“您认为城市环境治理产生了显著效果(或效果不显著)的原因是……”的多选题。

结论及讨论

实证调查显示,广州市垃圾分类工作在推行强制垃圾分类试点小区、完善管理体系的治理成效评估、强化政策传播效果等方面取得了令人瞩目的成就,提高了居民的地方认同。其中,描述性统计和回归分析结果为我们展示了一个明显的地方认同“形成模式”:一是通过对垃圾治理相关法律法规的传播推动居民对垃圾分类处理政策的认同和关注,在心理层面上满足居民对垃圾处理的预期而强化了其满意度;二是通过垃圾治理法律法规的传播增强了居民对政府垃圾治理理念、方案、规划和治理决心的信任和信心,继而消减了其焦虑感。在研究方法上,本研究试图将地方认同与居民政治心理变化的归因模式结合在一起,拓展了环境治理与政治信任之间关系的研究范畴。如研究结果显示,居民对政府垃圾处理能力的判断折射出一种地方认同的“升降模式”,证实了政府对垃圾治理法律、法规的实践效果与居民地方认同之间的互动关系,即只有当环境治理效果不佳致使居民产生强烈的焦虑感之时,才会导致其归属感的降低乃至消失。例如,居民在“我对政府相关部门对生活垃圾的管理工作比较满意(M=3.06)”和“政府在垃圾管理政策的执行效果很好(M=3.17)”两个题项的均值仅稍稍超过了“不确定”,且分别有34.32%和35.65%的受访者对此两项表示“同意”和“非常同意”(图1),明显地降低了居民对政府垃圾治理能力可信度的评估。由此可证明环境传播学界亟待开展关于垃圾分类工作的宣传和推广性研究,其重点应是加强三个方面的传播:

(1)注重展示政府在可回收物回收效率,资源整合和资源循环利用等降耗、减排方面的战略部署与“垃圾围城”治理效果之间的因果关系及其内在联系,以提升居民对政府垃圾治理能力的认知,因为居民对以上垃圾治理过程和具体实施方案接触与了解不够全面。

(2)通过城市空间媒体彰显城市由全国首批试点城市成为生活垃圾分类示范城市的治理成效,如对广州实现城市主体功能区的生态安全屏障建设和城市生态平衡前后效果进行对比。在农村地区,美丽乡村建设的宣传和传播都采用传统的墙画和宣传栏形式推广农村综合整治的成效,而城市空间媒体除了小区周围的绿色走廊和滨河两岸的绿化带,与城市居民生活环境治理成效相关的宣传基本上处于空白,没有改变部分居民对城市垃圾处理的焦虑心理。

(3)针对居民对广州市居住环境的满意度评价均值(M=3.59)还没有达到“同意”的水平,如在“我对广州的环境感到满意,不会去别的城市居住(M=3.41)”“我认为广州的生活环境很健康(M=3.52)”“广州有舒适的绿色休闲空间(M=3.44)”等题项的评价方面都偏低的情况,政府和社会组织亟待对即将开展的“生活垃圾分类运行系统配套措施的完善、专项执法的队伍配备、垃圾分类运行管理体系的经费保障、垃圾资源的回收利用和终端处置环节的有效衔接”等方面进行广泛的社会动员,逐步引导社会机构、公益组织和公民志愿者养成参与垃圾治理和关注垃圾治理问题的环境伦理意识,培养和教育市民自觉的垃圾分类行为,使其自觉参与生活垃圾“三化四分类”的监控过程,以消除居民对城市垃圾治理的“不确定心理”,维持其地方归属感的稳定性。

城市生活垃圾实行强制分类覆盖范围的继续扩大,对于推进我国生态文明建设的整体传播效果将带来明显的政治效益,如提升居民对政府环境管理机构的可信度评价和政治信任,间接带动居民对生活垃圾分类的参与度和自觉性等。截至2019年第二季度末,广州共检查了412个生活垃圾分类样板小区创建,为提高可回收物回收效率、加强投放、收集、运输、资源化利用和终端处置环节的有效衔接而建构城市垃圾分类处理全过程的运行系统和传播动员方略。为此,环境传播学界总结和归纳与城市垃圾治理相配套的传播方案,动员居民与政府管理机构一起,共同攻克城市垃圾分类工作中的“堡垒”,使居民亲身体验和见证政府城市垃圾治理战略的实施及其成效,从而进一步强化其地方认同感与政治信任感。

文献来源:李異平,曾曼薇.城市垃圾分类与居民地方认同研究[J].中国环境管理,2019,11(5):107-114.

DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2019.05.107

作者:李異平1,曾曼薇2

单位:1.暨南大学新闻与传播学院

2.广东海燕电子音像出版社有限公司

-

从“席地而坐”到打造“最干净城市” 环卫人在

热点 2小时前 0评 10看过 -

又一省级环保集团成立!四川省生态环保产业集团

热点 2小时前 0评 14看过 -

广西定了!垃圾日清运量超300吨城市加快建设焚

热点张宁 2小时前 0评 12看过 -

5250万!盈峰环境成功中标佛山市顺德区垃圾转运

康佳 2021-08-12 09:49:25 0评 27看过

康佳 2021-08-12 09:49:25 0评 27看过 -

安徽安庆:结对共建 优化公厕环境

热点程志峰 3小时前 0评 1看过 -

杭州钱塘区党建引领促社区垃圾分类提质

热点郭会勤 管玲琳 3小时前 0评 9看过 -

禹州环卫:爱心捐赠抗疫情 共筑共建显真情

王磊 2021-08-12 08:52:41 0评 7看过

王磊 2021-08-12 08:52:41 0评 7看过 -

盈峰中联中标陕西省榆神工业区环卫作业车辆采购

郝雪丽 2021-08-11 17:28:52 0评 61看过

郝雪丽 2021-08-11 17:28:52 0评 61看过 -

日均分拣600吨!上海市黄浦区装修垃圾分拣中心

郝雪丽 2021-08-11 17:19:14 0评 57看过

郝雪丽 2021-08-11 17:19:14 0评 57看过 -

超6000万!深圳市宝安区环卫作业车辆采购项目招

热点李明芮 20小时前 0评 6看过