“垃圾革命”看浙江

要改变人们这种习惯,让垃圾分类变成每人的自觉行动,非一朝一夕之功。宣传教育要达到家喻户晓,人人入脑入心,这也许需要几代人的时间。省建设厅相关负责人十分感慨。

放眼全球,推行垃圾分类,都需要长期的理念推广、习惯养成。从1980年起,日本通过10年全民教育,逐步建立一套近乎苛刻的垃圾分类制度;瑞典在培养国民垃圾分类意识上,足足花了一代人的时间。

正因其难,更须直面攻克。办法总比困难多。何况,以创新精神著称的浙江。八仙过海,各显神通,已探索出不少有益的经验。

宁波一小区督导员开袋检查垃圾分类情况

创新垃圾分类模式,试行智能化投放和“定时定点”投放。杭州已建成垃圾分类智能化小区127个,218个小区和商业街区开展了定时定点收集。在39个繁华商圈、主要道路沿线,开通“垃圾不落地”音乐专线,实施定点停靠、音乐告知、定时清运,在80条重点道路将垃圾桶、集置点“撤路入巷”。宁波试点推广“我要换糖”再生资源回收线上平台,实现线上线下回收,基本实现了垃圾分类收集和运输……

杭城湖滨街道全面推行“分类治理”模式,受到住建部的肯定。湖滨街道多措并举,有效提高辖区全体居民的垃圾分类意识。针对无物业的老旧小区、有专业物业的小区、餐饮企业和公共机构,建立4项工作机制:老小区道德监督,物业公司责任到人,沿街商户垃圾不落地,公共机构强制分类。持之以恒,严格实施。

以老小区道德监督机制为例。通过建立“一户实名、一袋分类、一日3投、一人监管、一册登记、一栏公示、一纸提示、一月评比”的管理机制,社区对各户家庭垃圾分类情况,进行动态监督、指导、考核,兑现奖惩。垃圾分类的准确率、投放率领跑全市,被誉为城市垃圾分类的“湖滨模式”。

引入企业和社会资本的“虎哥回收”,是另一种成功的探索。去年6月,浙江本土企业、从事垃圾回收再利用的“虎哥回收”,在余杭区选择10个社区,与街道、社区物业合作,试点“互联网+生活垃圾分类回收”。

居民只需完成垃圾“干湿分离”,即餐厨垃圾、厕所垃圾为“湿垃圾”,其余垃圾为“干垃圾”,“虎哥回收”都负责回收,并付给相应的“环保金”。“这种做法简单易操作,又有利可图,受到居民欢迎。”公司副总胡振斌说,试运行半年多来,10个小区居民平均参与率近90%,同期生活垃圾减量达26%。

这种“政府—企业—社会”共同运作的模式,建立资源循环利用产业链,全力推进城镇生活垃圾“三分四化”并产生价值,如今正在我省推广。

善于总结,扬长补短,稳步推进。

强化顶层设计,发力补足短板,更是关键一招。今年,省政府建立了以分管副省长任召集人的联席会议制度,强化对全省分类垃圾工作的组织领导。省级财政每年安排1亿元专项奖补资金。《浙江省城镇生活垃圾分类实施方案》已经省委常委会审议通过,并于10月10日以省委办公厅、省政府办公厅名义印发。据悉,省委省政府还将设立专项行动机构,来统筹推进……

坚持规划引领,突出处理能力提升;坚持试点扩面,突出推进垃圾分类;坚持管理创新,突出体制机制保障;坚持全程监管,突出无害化处理率;坚持建章立制,突出营造舆论氛围……全省各设区市均建立了相应的制度和协调推进机构,形成各部门齐抓共治格局。

-

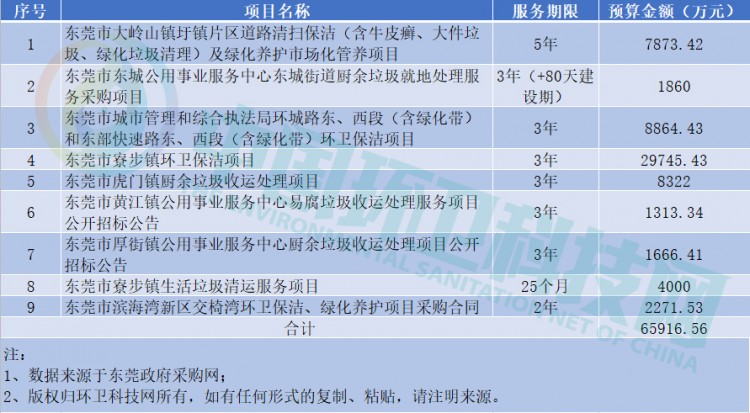

1个月9个项目6.59亿!东莞环卫市场爆发背后是什

郝雪丽 2020-12-11 18:53:44 0评 9看过

郝雪丽 2020-12-11 18:53:44 0评 9看过 -

陕西省住建厅通报全省垃圾分类示范区建设工作评

2020-12-11 16:50:59 0评 150看过

2020-12-11 16:50:59 0评 150看过 -

1年5009万!苏州市姑苏区发布公共卫生间保洁管

郝雪丽 2020-12-11 16:23:16 0评 3看过

郝雪丽 2020-12-11 16:23:16 0评 3看过 -

“碎片化”严重!苏州市姑苏区2.25亿环卫项目招

李明昕 4小时前 0评 93看过 -

高颜值,新技术!宜宾石海景区的旅游公厕“内外

2020-12-11 16:10:57 0评 12看过

2020-12-11 16:10:57 0评 12看过 -

环卫科技网全国垃圾分类考察第五站:嘉兴环卫精

武兴芹 2020-12-11 15:40:23 0评 233看过

武兴芹 2020-12-11 15:40:23 0评 233看过 -

2795万!南阳市新村街道城市精细化管理服务项目

郝雪丽 2020-12-11 14:21:52 0评 7看过

郝雪丽 2020-12-11 14:21:52 0评 7看过 -

中国环境保护集团预中标安康市生活垃圾焚烧发电

李明昕 6小时前 0评 20看过 -

异味预警!玉溪市江川区上线“智慧公厕”

张菲菲 史敏正 2020-12-11 13:26:02 0评 19看过

张菲菲 史敏正 2020-12-11 13:26:02 0评 19看过 -

2997万!贵州省黎平县城乡生活垃圾收运系统设备

李明昕 7小时前 0评 24看过