仙居县积极推进农村生活垃圾“三化”处理

如何处理好农村垃圾,这是一个令人头痛却又不得不重视的问题。6月23日,记者在仙居县湫山乡方宅村走访时,绕着村街小道走了好几圈,却几乎没有发现塑料袋、瓜果皮、旧纸张等垃圾,看到的是阡陌交错、屋舍俨然、绿树成荫,还有淙淙溪流穿村而过。

“这是仙居积极推进农村生活垃圾‘三化’处理工作取得的良好效果。”县农办副主任沈建国告诉记者,从2014年起,仙居就已经开始在一些乡镇试点农村垃圾分类,以点带面、抓点成线,目前已在全县推广,基本实现农村生活垃圾分类处理设施全覆盖。

观念引导,树立百姓垃圾分类意识

“农村生活垃圾‘三化’处理最关键的还是在百姓家里,第一步就要抓好源头分类。”沈建国说。

刚开始试点时,仙居县就十分重视对垃圾分类的宣传。在方宅村的垃圾分类投放定点栏,记者看到了4个垃圾桶:蓝色垃圾桶上标有“可回收物”,还画上了玻璃瓶、牛奶盒、塑料、纸张等标识;红色垃圾桶则写着“有害垃圾”,带有废电池、电子产品、过期药品、废旧灯管等图画;绿色垃圾桶写着“厨余垃圾”,配有骨骼内脏、菜梗菜叶等图;灰色的则是“其他垃圾”,配上了旧衣物、陶瓷、尘土等图案。

“图文结合,垃圾分类简单明了,村民都看得懂。”湫山乡常务副乡长王美珍表示,刚推行垃圾分类处理试点时,村民还不太适应,搞不清楚垃圾怎样分类,后来对照垃圾桶上的说明,渐渐都养成了习惯。

而在安洲街道岭西村,垃圾的初步分类更加简单。据安洲街道办事处副主任王远作介绍,该村在分类时把垃圾分成厨余垃圾和其他垃圾两类,统一放置在配发到每一户的一组连体式垃圾箱内。

“我们告诉村民,只要是能吃的,产生的都是厨余垃圾。”王远作告诉记者,这样一来就可以实现垃圾可腐烂和不可腐烂的初分,其余的垃圾将会送到集中设立的垃圾处理站进行二次分拣。

多管齐下,提升群众垃圾分类热情

在双庙乡上料村,记者注意到一个有趣的现象:在村户的垃圾桶上还印有一串编码。双庙乡宣传委员余芳说,这是借鉴身份证管理制度的做法,一户一号,对配发到户的分类垃圾桶进行编码。“这样做有两个目的,一是可以帮助村户对垃圾桶进行维护管理,避免丢失;另一个则是在每月的评比考核中进行‘遮盖处理’。”

余芳说的评比考核是该乡为提升群众垃圾分类热情所实施的一个考核激励办法。

据了解,该村根据户数,把村民分成若干组,每个月从各组推选出代表形成考核组,对村内所有村户垃圾分类情况进行考核评分,最终评出先进若干,并给予一定奖励。

此外,还有的乡镇通过村民公约,用道德的力量来倡导垃圾分类。淡竹乡下叶村在分类工作推进过程中,提出了生态环境要保护、垃圾处置要分类、各种废物要利用、田头地角要清洁等《绿色公约十条》。这个公约不单在村民群体间口耳相传,还被编印成册,做成风景路标,在无形中影响着每一位游客。

变被动为主动。埠头镇成立了宣讲团,用文艺表演的形式深入每一个村庄宣讲垃圾分类;上张乡通过网格化管理,党员干部帮扶帮带,进行垃圾分类;朱溪镇工作人员变身垃圾分类“讲解员”,不定期开展相关活动……

-

韦洪莲:加快塑料包装废物减量化,推进绿色低碳

2021-08-13 18:03:50 0评 24看过

2021-08-13 18:03:50 0评 24看过 -

广东省住建厅召集8地市座谈 研究深入推进建筑垃

热点 1天前 1评 130看过 -

一份“战报” 解读苏州垃圾分类治理现状!

2021-08-13 17:03:23 0评 18看过

2021-08-13 17:03:23 0评 18看过 -

6亿+,日处理600吨!大连市城市中心区餐厨垃圾

郝雪丽 2021-08-13 16:22:51 0评 164看过

郝雪丽 2021-08-13 16:22:51 0评 164看过 -

100吨/天!山西省怀柔市餐厨垃圾处理项目公开招

热点杨文莹 1天前 0评 10看过 -

总预算7200万!宁波市海曙区环卫保洁项目公开招

热点杨文莹 1天前 0评 67看过 -

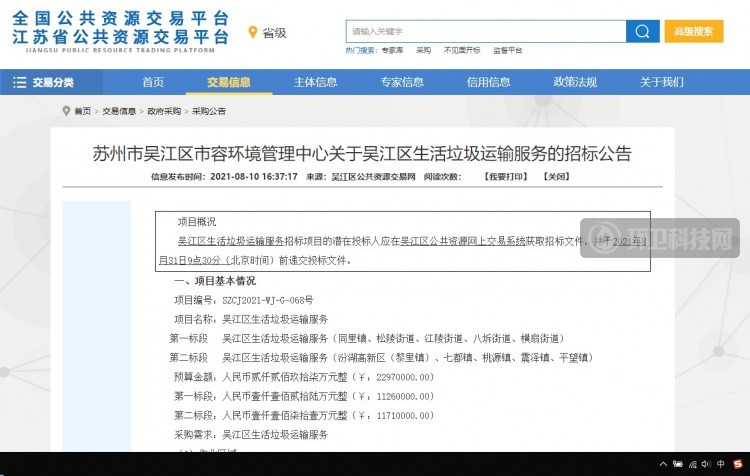

超2000万!苏州市吴江区生活垃圾运输服务招标

李明芮 2021-08-13 14:07:46 0评 17看过

李明芮 2021-08-13 14:07:46 0评 17看过 -

420元/户/年,2000万!江西省高安市垃圾分类项

郝雪丽 2021-08-13 11:55:20 0评 88看过

郝雪丽 2021-08-13 11:55:20 0评 88看过 -

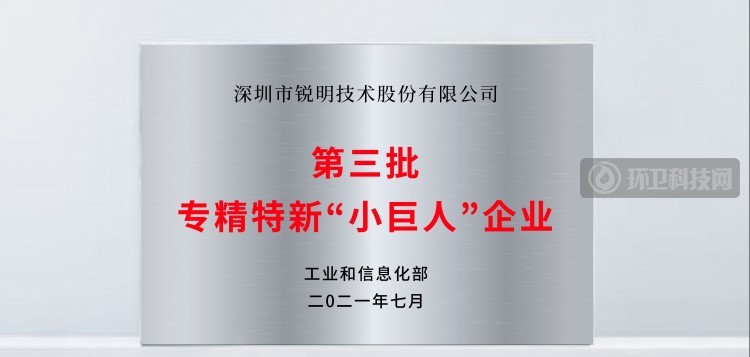

锐明技术入选2021专精特新“小巨人”企业

2021-08-13 11:10:42 0评 39看过

2021-08-13 11:10:42 0评 39看过 -

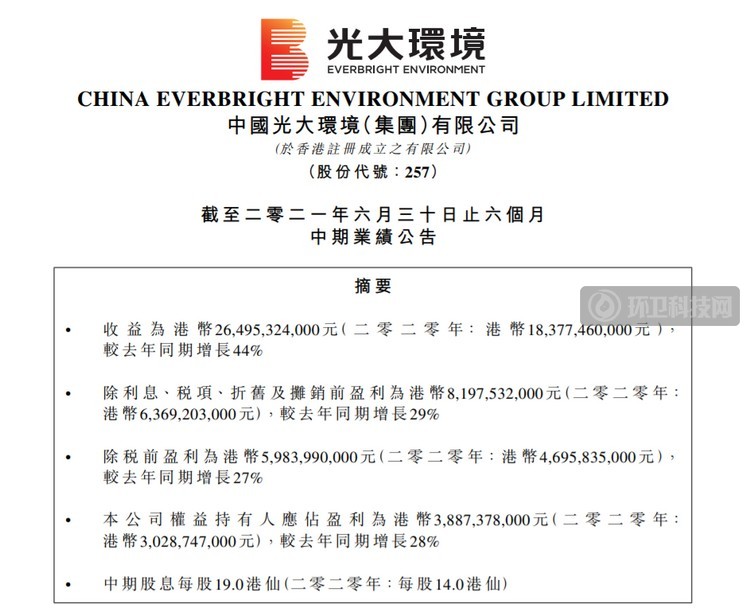

光大环境半年报出炉:盈利相比去年同期大涨三成

张宁 2021-08-13 11:01:35 0评 45看过

张宁 2021-08-13 11:01:35 0评 45看过