岩土工程技术在现代卫生填埋场设计中的应用

2012-02-06

建筑技术

作者:吴晓峰 王浩 周健

A+ A-

对复合密封层,要评价粘土层与土工薄膜或土工布之间的剪切性能,需进行剪切试验,如大型直剪试验等。试验中的法向应力要能代表现场实际条件。

1.3.3土工布及土工薄膜的相关特性测试

填埋场施工中,土工布的用途为:保护土工薄膜和其他衬垫层、排放系统中的过滤作用、流体的排放、对土或废弃物的加固(加筋)作用。与这些用途相适应,需要对土工布进行相关特性的测试。对土工布需要进行长期化学相容性测试,以保证土工布的长期功能,尤其是防止阻塞与化学腐蚀抵抗力。

土工薄膜作为填埋场的组合衬垫层或封顶层系统的结构部件,主要作为流体阻隔层;这种功能必须满足长期的需要。对于底部衬垫,土工薄膜的长期化学稳定性是主要选用条件。其力学性能应该经得起铺设时和运转时的荷载。对于填埋场的倾斜表面,土工薄膜的摩擦性能极为重要,可选择纹理土工薄膜。封顶层系统的土工薄膜,应当经得起局部的差异沉降,此外可能会有填埋场气体凝聚在土工薄膜的底面,因此其力学强度和化学侵蚀抵抗力很重要。对土工薄膜需进行长期液体渗透性试验及气体渗透试验、拉伸试验、接头拉伸试验、施工损坏试验、高温稳定性试验、化学蜕变抵抗力试验等,获取相关的设计参数。

2我国卫生填埋场的设计现状

《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)(6.0.6条)对填埋场选址作了严格规定。“填埋库区地基应是具有承载填埋体负荷的自然土层或经过地基处理的平稳层,不应因填埋垃圾的沉降而使基层失稳。填埋库区底部应有纵、横向坡度,纵、横向坡度均宜不小于2%。”在设计中,必须考虑场地地基土的稳定性与沉降及不均匀沉降,地基问题在选址时就应加以考虑。

在自然防渗和人工防渗处理中,规范(6.0.2条)规定:“天然粘土类衬里及改性粘土类衬里的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s,且场地及四壁衬里厚度不应小于2m。”当填埋场不具备粘土衬里或改良土衬里防渗要求时,宜采取自然和人工结合的防渗技术措施。规范第6.0-3条“在填埋库区底部及四壁铺设高密度聚乙烯(HDPE)土工膜作为防渗衬里时,膜厚度不应小于1.5mm,并应符合填埋场防渗材料性能和现行国家相关标准要求。”值得注意的是,现行规范(CJJ17-2004)较已废止的《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2001,J122-2001)在人工防渗系统结构上作了较大修改。

2001规范的衬里防渗结构中,土工膜缺乏适当的保护,膜下直接为细粒土及砂石导水层,导水层下即为地基。若土工膜被刺破或有孔洞,渗沥液在导水层中形成水平渗流,即可进入地基中形成二次污染。而现行2004规范作了较大改进,在高密度聚乙烯(HDPE)土工膜上下均要求铺设一定厚度的保护层,从而防止土工膜意外破坏引起的渗沥液泄漏。在填埋工艺中,规定垃圾压实度应大于600kg/m3,单元每层垃圾层厚宜为2~3m,最大不得超过6m。但对垃圾土需要达到的最低强度指标则未做限制。

渗沥液导流处理以及排气与防爆中,规定了排放系统采用的结构方法,未对其强度及沉降适应能力做出明确要求,亦未对排放系统的长期有效性做出要求。

应该指出的是,整个规范缺乏对卫生填埋场填埋过程及封场后废弃物的稳定性及变形验算的严格规定。仅对地基土的沉降做了规定,对废弃物自身的沉降问题未做考虑,而后者对填埋场的排液排气系统,密封系统以及填埋场的库容是非常重要的。仅含糊地规定了填埋体单元坡度不宜大于1:3,未明确填埋过程中废弃物堆场的外部及内部稳定性的验算。缺乏对复合衬垫(里)层与土体相互作用的考虑。对于填埋场的动力问题,规范未做任何规定。

笔者收集了我国一些卫生填埋场的设计资料。资料表明,现在的设计水平基本与规范的要求一致或低于规范要求。我国目前的设计主要考虑下面几个问题:卫生填埋场的选址如何符合规范的要求;填埋场的防渗如何达到渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s的要求;如何在空间上布置石笼、盲沟等作为排水排气结构;填埋场区的防洪与排水措施,如截洪沟、溢洪道、排水沟等。缺乏对地基不均匀沉降问题,填埋场的内外稳定性分析问题及地震等动力荷载等所进行的分析,更无从谈起这些因素对填埋场密封及排水排气结构的影响问题。

3结语

由以上分析可见,岩土工程技术在卫生填埋场设计中占有主导地位。从填埋场选址到设计,涉及到岩土工程勘察、土工测试、变形稳定计算、地震动力分析等方面的内容。而从设计的现状来看,应进一步补充并加强对垃圾土的压实及强度要求、地基不均匀沉降及填埋场的内外稳定性分析验算,以及地震等动力荷载的影响分析等内容。

参考文献略

热点新闻

-

再见,传统填埋技术!可持续型垃圾填埋场未来可

热点檀文炳 席北斗 赵昕宇 党秋玲 7个月前 (2020-12-22) 0评 1046看过 -

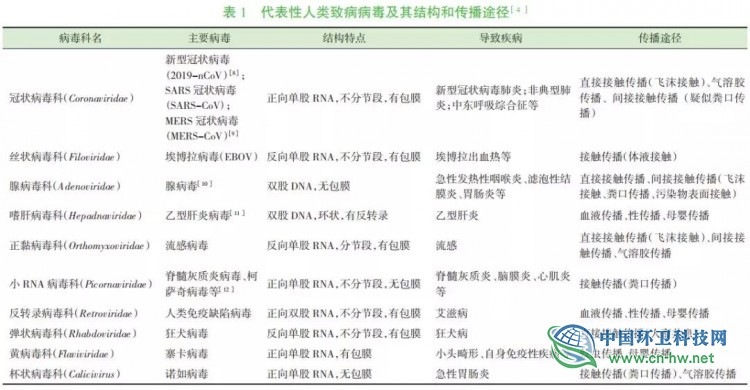

病毒在环境卫生作业环境中的存活潜力及感染风险

吕凡 等 2020-02-16 13:56:27 0评 955看过

吕凡 等 2020-02-16 13:56:27 0评 955看过 -

生活垃圾亚临界水解发电新技术应用展望

王建军 许发兴 王振业 1年前 (2020-02-10) 1评 934看过 -

中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研究报告

2019-12-20 09:14:55 0评 1896看过

2019-12-20 09:14:55 0评 1896看过 -

北京市延庆区道路扬尘排放特征及影响因素

王凯 等 3年前 (2019-01-16) 0评 452看过 -

我国塑料垃圾和微塑料污染源头控制对策

邓义祥 等 3年前 (2018-11-10) 0评 824看过 -

日本典型大件垃圾处理厂的处置模式

3年前 (2018-10-19) 0评 2090看过 -

中国垃圾填埋场甲烷减排潜力及其环境协同效益

蔡博峰 刘建国 3年前 (2018-09-20) 0评 488看过 -

深圳大件垃圾收运模式探索

梁卫坤 3年前 (2018-07-27) 0评 1101看过 -

厦门生活垃圾分类考察学习心得体会

唐菊红 3年前 (2018-06-14) 0评 5553看过