填埋场中陈垃圾的开采、筛分与利用技术研究

前言

我国现有几十座卫生和准卫生城市生活垃圾填埋场和一般堆场,已填入或堆放垃圾几千万吨。当中的一些垃圾经若干年降解后(南方5-10年,北方长些),基本上达到了稳定化状态。因而被称为矿化垃圾或陈垃圾。这些矿化垃圾的资源非常充足,可以认为是取之不绝用之不尽的,同时矿化垃圾还含有大量的具有很强生存和降解能力的微生物。在填埋场中,这些微生物可降解诸如纤维素、半纤维素、多糖和木质等难降解有机物,因此是一种性能非常优越的生物介质,只要条件合适,完全可作为有机废水的生物填料。另外,垃圾中含有一定数量的塑料、玻璃、金属等制品,即使在填埋场埋放多年,仍然变化不大,很有回收利用价值。

事实上,绝大部分的垃圾填埋场均建于市郊,随着城市的发展,几乎每个城市的垃圾产生量都在增加,所需的填理场之面积越来越大。但对于寸土寸金的城市,要不断地提供新的填埋场以满足需要谈何容易。对此难题的一个解决办法就是把矿化垃圾从填埋场挖出,腾出的空间重新填入新垃圾。为此需解决矿化垃圾的出路问题,目前其主要途径是作为肥料用于花草培植和农作物种植,其它实际应用很有限。

垃圾堆放场的环境危害

中国,包括上海市,曾经被称为“垃圾包围城市”的地方,现在许多地方还以“垃圾包围城市”为重要理由要求地方政府重视城市生活垃圾处理问题,拨款建设填埋场、焚烧厂、堆肥厂、综合处理厂等。显然,全国所有城市均存在数量不同的垃圾堆场。

“垃圾包围城市”的后果很多,除了直观感觉和臭味外,事实上,垃圾堆放场对环境的影响最严重的地方是对堆放场周围地下水和土壤的污染。这种污染对环境的破坏作用、对人类健康不利影响是长期的、渐进的。国内外许多研究和观察表明,垃圾堆放场对周围的人群、动物、植物、土壤、空气等的污染和负面作用越来越明显。

当我们庆幸垃圾堆放场的数目在减少的同时,却很少考虑这些堆放场对环境造成的严重影响。这些堆放场自从产生以来,没有进行任何渗滤水、沼气收集与处理,周围地下水和土壤遭受严重污染。为了消灭堆放场,我们仅仅把垃圾运走,或用土覆盖并进行适当绿化而已。垃圾运走后的堆放场,可能被盖上房子,可能作为娱乐场所。可是,由于我国的环境意识还不强,人们还不知道他们脚下曾经是垃圾堆放场,也不知道这种没有进行任何环境修复的堆放场对人们健康有什么影响。在这种情况下,地方政府有时也就不加重视。

根据重庆市1998年一项统计表明,重庆库区沿江的生活垃圾堆放点有178处,堆存量为287万吨,淹没线以下有203吨,沿江堆存固体废物64处,263万吨。报道称,根据当地环境部门介绍说,由于清库资金缺口大、清库技术和政策准备不足等问题,目前三峡库区库底清理进展缓慢。库底到底怎么清,现在还没有具体的实施方案、技术和标准。

上海市是我国最大的城市,日产城市生活垃圾12000吨,全部采用堆放或填理处理。历史遗留下来的垃圾场成百上千座。随着城市的发展,规模小的垃圾堆放场的数量在迅速减少,但规模较大的堆放场仍然较多。1999年的统计是12座(不包括老港和黎明),在使用的还有宝山、金山、三林塘等。封闭的堆放场也就是不再进垃圾而已,未作任何环境保护方面的处理。

这种情况与欧洲和美国30年前的情况差不多。不过,当欧洲和美国建设了卫生填埋场而放弃堆放场10年以后(大约1980年),他们发现这些堆放场对环境的影响太大了。人们的环境意识也明显增强。堆放场周围的房地产、公共设施等,均受到严重影响。波及到的还包括关闭的化工厂、军工厂等。为此,20年来,欧洲和美国已经投入上千亿美元进行环境修复。当然,这些钱不仅仅用于修复堆放场,但用于堆放场环境修复的投入远远超过如果当时就进行修建卫生填埋场的费用。

垃圾堆放场是历史遗留问题,由于其严重污染作用,我们必须重视其治理,如果再等下去,修复的费用会越来越高。我们必须处于对人民群众负责、对子孙后代负责的态度,认真对待堆放场环境修复问题。环境修复最彻底的方法就是把垃圾进行开采、综合利用,然后对堆放场及其周围的土地进行无害化处理,使之恢复到原来的土壤性质。

填埋场垃圾稳定化进程

垃圾被填埋后发生复杂的生物降解,产生渗滤水、沼气、垃圾分解物以及不均匀表面沉降。对于一个填埋场,除了硬件设施外,还应对垃圾降解规律有比较全面和深入的了解。这样才能最大限度地发挥所配置的硬件设施的使用价值,有效防止二次污染。所以这些均涉及到填埋场稳定化和垃圾降解过程。

论文作者多年来对上海市老港垃圾填理场稳定化过程进行了深入系统的研究。老港填理场的面积达4平方公里,其土地再利用问题倍受关注。该场已填入垃圾2000多万吨,并且还在不断增加,若能加以利用,有一定意义。其中的一个研究工作是于1995年4月在该场按卫生填埋场的标准建造了一座国内外规模最大、面积3000平方米、高度4米、填入垃圾10800吨的实验场,并进行长达3.5年的监测。同时,也对该场不同年份的填埋单元进行监测。主要成果包括:(1)定量描述了该场渗滤水浓度衰减规律、垃圾组成变化及无害化程度判断方法、填埋场表面沉降和稳定性与填埋时间的关系等;(2)建立了相应的数学模型,可靠地预测了填埋场25年内上述有关参数的数值;(3)提出了填埋场土地和垃圾的再利用途径和条件,并加以实施。

-

再见,传统填埋技术!可持续型垃圾填埋场未来可

热点檀文炳 席北斗 赵昕宇 党秋玲 6个月前 (2020-12-22) 0评 887看过 -

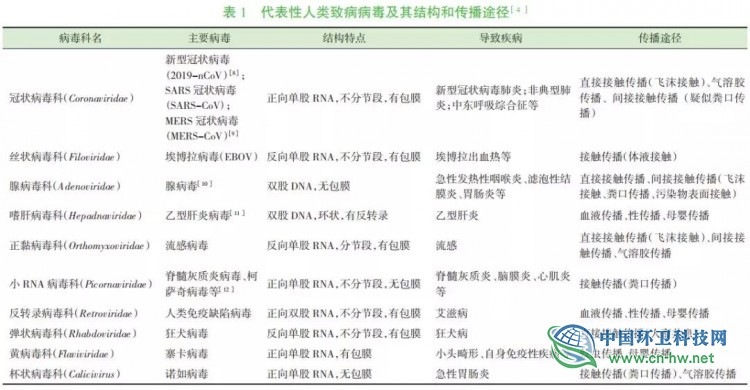

病毒在环境卫生作业环境中的存活潜力及感染风险

吕凡 等 2020-02-16 13:56:27 0评 924看过

吕凡 等 2020-02-16 13:56:27 0评 924看过 -

生活垃圾亚临界水解发电新技术应用展望

王建军 许发兴 王振业 1年前 (2020-02-10) 1评 875看过 -

中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研究报告

2019-12-20 09:14:55 0评 1811看过

2019-12-20 09:14:55 0评 1811看过 -

北京市延庆区道路扬尘排放特征及影响因素

王凯 等 2年前 (2019-01-16) 0评 446看过 -

我国塑料垃圾和微塑料污染源头控制对策

邓义祥 等 3年前 (2018-11-10) 0评 814看过 -

日本典型大件垃圾处理厂的处置模式

3年前 (2018-10-19) 0评 2078看过 -

中国垃圾填埋场甲烷减排潜力及其环境协同效益

蔡博峰 刘建国 3年前 (2018-09-20) 0评 480看过 -

深圳大件垃圾收运模式探索

梁卫坤 3年前 (2018-07-27) 0评 1091看过 -

厦门生活垃圾分类考察学习心得体会

唐菊红 3年前 (2018-06-14) 0评 5514看过