2017年,Laurent C.M.Lebreton等人在Nature Communications发表论文“River plastic emissions to the world’soceans”,利用模型的方法,估算了全球前20条输送海洋塑料垃圾最多的河流,我国本土河流占7条。估测西江、东江、长江和珠江年度总计会输送43.6万吨的塑料和微塑料垃圾,长江以每年输运31万吨—48万吨的数量,成为全球输运塑料垃圾量最大的河流。随后,另一篇由Schmidt C等人估算河流输送塑料垃圾量的文章“Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea”2017年发表在Environmental Science&Technology上,估算了全球塑料垃圾通量最大的前十条河流,我国河流有4条,长江输送量为15万吨—154万吨每年,输送通量也是全球最高,而且最低量到最高量差距巨大,令人质疑。

在具体各国排放塑料垃圾量没有进行实测的情况下,仅凭文献调研得到的数据结合模型进行估算,结果是不可信的。以上这些结果从科学角度而言,都是有漏洞的,估算值缺乏科学性,是不准确且严重高估的,给世界造成了中国与全球海洋环境持续恶化有关的印象。笔者认为,在具体各国排放塑料垃圾量没有进行实测的情况下,加之当时的监测方法也不成熟,仅凭模型的估算,结果肯定不能令人信服。因为这类研究是基于文献数据和模型对全球河流入海的塑料垃圾排放量进行估算,他们依靠很多复杂环境参数的假设条件的成立。然而模型中的这些条件与实际环境状况存在着不同程度的偏差。其模型假设的主要问题在于:

一是上述研究均基于研究区域的不当垃圾处置量,来推测研究区域的入海塑料垃圾含量:然而这些不当垃圾的塑料含量及其中输入海洋塑料垃圾的比例在不同地区和国家都会不同。

二是塑料垃圾输入河流的量随季节而差异很大:长江口这种半日潮河口,由于咸淡水相互交换,其水文条件在四季的变化十分复杂,海源塑料垃圾对河口内的贡献势必对塑料垃圾量的估算有较大影响。然而文中的模型仅简单将一年不同时段的水体通量比例等同于不同季节河流中塑料垃圾比例。例如长江口的塑料通量是根据7月份做的一次微塑料检测含量和水体通量来推测全年其他月份的微塑料含量(Zhao et al.2014),这种假设太过简单,本身也存在方法学问题。如当时是用32微米滤膜过滤了20升水,其中过滤出了大量衣物纤维,而这些纤维与大的塑料垃圾没有任何直接关系。

三是模型计算数据引用研究文献的采样方法十分繁杂。例如长江河口采集水样,随后32微米滤网收集样品,而其他研究多是采用333微米的拖网采样。Barrows et al.(2017)指出直接采集水样比托网采样收集的微塑料浓度高3个数量级。这样就严重低估了其他地区的塑料密度。模型中把文献(Eriksen et al.2015)对大洋微型和大型塑料垃圾的比例用作河流中的微塑料和大型塑料的比例,这样太随意,甚至每条河流微塑料和大型塑料之间可能都没有相关性或相关性很弱。而他们利用来自Erikson在海洋调查中微塑料与大塑料的换算比值0.04,以及根据推算出来的重量比系数约0.44,进一步估算出的长江以每年输运31万吨—48万吨塑料垃圾的数量;同样,Schmidt C等人也是因类似问题导致对长江入海输送量为15万吨—154万吨每年的高估。

为了更准确地估算我国河流入海塑料垃圾通量,我国在2017年—2018年,对长江口及邻近海域开展了连续3个季节的悬浮微塑料监测,并在2019年洪季对长江口、珠江口、黄河口、钱塘江口、辽河口、海河口、灌河口、椒江口、瓯江口、闽江口、九龙江口进行了悬浮微塑料的监测。在2019年7月10日-21日的长江河口微塑料观测中,考虑到河口内的水密度分层强度与微塑料浓度显著相关,潮汐作用显著影响微塑料浓度,采用了多船的同步、大小全潮、多要素、全水深、多方法联合长江入海大型塑料和微塑料通量联合观测,期间正值长江第一次洪峰经过,获得了大量宝贵数据。该航次在长江口进行的各种体积、孔径的塑料垃圾和微塑料全面密集观测,是国际上河流塑料垃圾通量研究中首次开展最全面通量研究,可以精确定量河流塑料垃圾和微塑料通量,并建立这些塑料间的浓度关系,同时在方法学方面进行验证,为河流通量观测方法学确立和制定未来标准研究方建立基础。

估算结果显示,2017—2018年三个季节长江表层(30厘米水层,60微米孔径过滤)微塑料通量每年有16万亿—20万亿个微塑料颗粒通过长江表层进入海洋,总重量约为814.6—1013.0吨/年。而依据Lebreton et al.2017(Nature Communication)的模型计算长江口表层30cm的微塑料年入海量为1878.8—2909.1吨/年,如果以大塑料与微塑料的重量比为2.2%估算(Lincoln Fok2017),2017年—2018年我国长江年输送塑料垃圾量3.70—4.60万吨。由于衣物纤维包括在内,所以这个数据仍然偏高。

2019年洪季,我们采用Manta实测长江口30厘米水层采样,考虑到潮汐过程的影响,分析结果为每天16.90吨,进一步估算全水层年通量0.62万吨。2020年夏季长江流域遭遇特大洪水,更多塑料随洪水冲入河流。我们根据2020年洪季表层5米水层的多联网实测结果数据计算,考虑到潮汐过程的影响,长江口超大洪水期(7月)塑料垃圾5米水层每天通量在60.58吨,进一步估算全水层长江口塑料垃圾年通量不会超过2.21万吨。同时,我们采用Manta作为对比观测,考虑到潮汐过程的影响,长江塑料垃圾日通量为68.74吨,进一步估算全水层长江口塑料垃圾年通量不会超过2.52万吨。

在2019年夏季,我们同时对中国的辽河、海河、黄河、灌河、钱塘江、椒江、瓯江、闽江、九龙江等10条河流的河口微塑料采样,分别在河口内、河口处、河口外采样,并计算微塑料入海量。由于珠江经由多条水道入海,珠江微塑料排放量是采集珠江各个口门内微塑料获得浓度信息,根据每个口门流量占珠江流量比例分别计算出珠江各口门排入海洋中的微塑料量,各口门数据相加获得珠江微塑料总排放量。结果显示,中国的10条河流微塑料年入海量大约为126.40吨—167.41吨,塑料垃圾的年入海量在0.575万吨—0.76万吨。实测结果充分表明我国河流塑料垃圾实际排放量远远低于西方学者根据模型的不恰当估算,也从另一个侧面印证了我国塑料垃圾总体入海量被大大高估的事实。

四、中国负责任有担当,新政策措施建议的实施,将大大消减中国的塑料垃圾量

中国正在开始大幅消减各种沿海渔业生产活动和船舶运输等产生的塑料垃圾,当然也包括河流、湖泊的渔业和运输活动,并制定相关塑料垃圾管控政策和措施,严格执法;完善中国城市、乡村的垃圾收集分类管理;设计、生产和使用更加环保的塑料制品,限制一次性塑料产品的使用等。

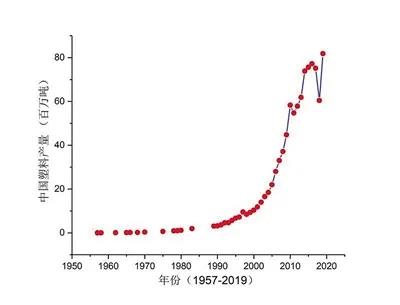

中国塑料制品产量(百万吨)(1989-2019)

同时,今年1月19日,国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,明确到2020年,率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。中国将按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的思路,加强塑料污染治理。接着,国家发展改革委、生态环境部等九部委联合发出《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,至此,一场遍及中国各省市各部委的塑料污染治理行动拉开了新的序幕,这将大大加速中国塑料垃圾量的消减。预计在2020年,中国海洋塑料垃圾将减少到10万吨以下。

盈峰环境排水抢险车赴

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号