刘建国教授参加北京卫视“春妮的周末时光”传播垃圾分类理念与知识

垃圾分类乃举手之劳但难在坚持

环境教育:说到“行胜于言”,您在垃圾分类科普教育方面不遗余力,但您自己在家做垃圾分类吗?具体是怎么分类的呢?

刘建国:垃圾分类乃举手之劳但难在坚持。我个人从2006年搬新家后开始做垃圾分类,到现在已经十余年了,一直在坚持,不管楼下有没有配备分类垃圾桶,更不管有没有“先分后混”,因为我始终认为,垃圾分类投放是我们作为垃圾产生者应尽的责任,我们产生垃圾在先,应该先后尽到自己的责任,才能名正言顺地要求后端做到分类收集、分类运输、分类处理;而且垃圾分类实际上是一个习惯问题,习惯的养成绝非朝夕之功,需要在实践中潜移默化,内化于心,外化于行。

我将垃圾分类了,避免了不同垃圾组分之间的交叉污染,至少可以给城市中还广泛存在的拾荒者提供一些方便,他们分拣出可回收物更容易了,分拣出的可回收物品质也更高了,对环境保护和公益民生也有一定的贡献。更重要的是,我作为家长,给孩子做了一个良好的示范,孩子自然而然也就跟着我养成了垃圾分类的良好习惯。我们总在讲“垃圾分类从娃娃抓起”,如果大人不带头积极参与做出表率,娃娃长大了依然没有养成习惯,又会寄希望于他们的娃娃,一代又一代不断“重复昨天的故事”,垃圾分类永无成功之日,社会文明水平也不可能提高。

毫无疑问,我长期坚持亲自参与垃圾分类,个体实践经验较为丰富;再加上长期专业从事垃圾处理教学科研工作,主持完成了一系列与垃圾分类相关的研究项目,专业实践经验较为丰富。个人实践经验与专业实践经验结合起来,辅之以“理工男”在系统思维、科学方法、国际视野方面的优势,让我对垃圾分类有了更全面的认识、更深刻的体会、更独到的见解。对个人而言,垃圾分类实际上就是举手之劳,本身没有技术门槛,也不需要额外花费时间,但日复一日、年复一年地长期坚持确实不容易做到。一旦坚持下来了,就会成为良好的习惯,成为我们“素质”的一部分,折射出我们个人以及社会的文明水平。

刘建国教授应邀参加全国政协双周协商座谈会并作为专家发言

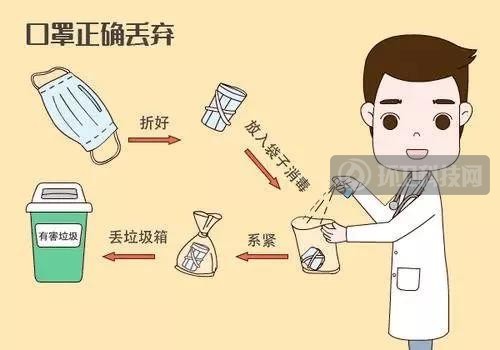

说到具体的分类方法,我可以介绍一下我的经验。垃圾的种类固然不胜枚举,但我们日常生活中经常产生的实际上并没有想象的那么多样、那么复杂。目前大力推行垃圾分类的城市,都有比较具体的垃圾分类名录,只要留心看一下,我们日常生活产生的大部分垃圾的类别是比较容易掌握的,根本没有到考验我们智商的水平。塑料瓶、易拉罐、纸箱纸盒纸袋、废旧报纸杂志、玻璃容器、废旧金属、废旧衣物等,属于可回收物。有售卖废品习惯的,可以直接售卖;没有售卖废品习惯的,可以将废纸箱或塑料袋本身当成一个可回收物收纳容器,定期投放到垃圾桶站即可。还有一类是有害垃圾,主要包括水银温度计、过期药品、日光灯管、充电电池、杀虫剂等,这类废物只是偶尔产生,产量很小,而且可以存储,在家累积存储一段时间,投放到专门的收集容器即可。有的社区还没有设置有害垃圾收集容器,可以暂时投放到其他垃圾桶。这两类除外,家里面实际上只需要配备两个垃圾桶,一个装厨余垃圾,主要就是菜帮菜叶、剩菜剩饭、瓜果皮核、茶叶咖啡残渣等,另外一个装其他垃圾,主要包括散碎包装、污损纸巾、清扫尘垢、卫生用品等。只要配备了这两个垃圾桶,投放时“条件反射”分别投放即可,根本不需要额外花费时间。

为降低分类投放难度,避免大家在一些细枝末节的问题上纠缠不清徒耗精力,有一个原则大家可以记住:暂时不清楚所属类别的可以先按其他垃圾投放!因为与其他垃圾对接的处理设施是焚烧发电厂或卫生填埋场,本来就是容错能力较强的混合垃圾处理设施。

归根到底,垃圾分类投放是我们作为垃圾产生者、作为公民应尽的责任。如果我们不愿意参与垃圾分类,可以找到无数个借口;如果我们愿意参与分类,则只需要一个理由,那就是责任。你怎样,中国的垃圾分类便怎样。

盈峰环境排水抢险车赴

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号