在7月26日举行的“农村垃圾分类·德清论坛”上,中国城市环境卫生协会副会长、华中科技大学教授陈海滨就农村生活垃圾分类的问题和发展趋势谈了自己的观点。作为德清会议的赞助媒体,学组将陆续独家发布陈海滨、刘晶昊、何品晶等二十位资深垃圾分类专家在垃圾分类研究领域的专业论文,以飨读者。

图:陈海滨在德清论坛发言画面

一.问题提出

农村生活垃圾分类是从源头上减少环境污染、减少垃圾外运处理处置量、促进资源循环利用的重大举措,是从根本上改善农村人居环境、建设美丽乡村的民生大事。

为了促进农村生活垃圾分类工作的推进,国家及各省(区)今年发布了一系列政策文件。国家在《农村人居环境整治三年行动方案》中明确的重点任务之一就是:推进农村生活垃圾治理。统筹考虑生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理,建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系。有条件的地区要推行适合农村特点的垃圾就地分类和资源化利用方式。并要求开展典型示范…,建成一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范县(市、区、旗)。住建部已于2017年6月公布了第一批100个农村生活垃圾分类和资源化利用示范县(市、区),并在年末组织了督导。

从2017年对部分示范点相关工作的督导情况看。农村垃圾分类工作已得到各级政府及主管部门的高度重视,并取得了长足的进展与一定成绩。同时,存在的不足与缺陷也是明显的,其中首要和共性的问题是对于垃圾分类模式/方法实施程序的不确定——农村垃圾到底应该分几类以及各类别的定义?分类垃圾的收集、运输、处理各环节如何运作?哪些地方可以借鉴城市处理系统或城乡统筹,哪些必须注重特点与针对性,自成体系?

回答这个问题,首先应了解分析农村生活垃圾分类的背景条件与特定需求。

二.城乡社会经济与自然条件等的差异

1.城乡一般差异

就推进生活垃圾分类制度的背景而言,城市与农村存在的差异主要反映在社会经济、生活及文化习俗、基础设施和自然条件等多方面及各层面。

同一地区内城市与农村地区相比较,就社会经济而言,城市较农村地区发达,主要表现在人口高度聚集、GDP总量及人均GDP均较高;就生活及文化习俗而言,城市生活水平较高、较新潮,而农村地区相对简朴、更传统;就基础设施而言,城市更发达、普及,而农村地区欠发达、完善;就自然条件而言,城市多位于平原或沿海地区,而乡镇、村庄则成梯次布局或散落散在周边台地/凹地、丘陵甚至山区。以“八山一水一分田”的福建省为例,厦门、泉州、福州等几个大都市占据了全省“一分地”的大半地盘,三明、龙岩等中等城市的城区占据了丘陵山地之中少许的平地(主要是台地/凹地/坡地),而数以千计乡镇的大部分则分散在丘陵山地之中。同样有“八山一水一分田”的贵州省,境内92.5%为山地丘陵,其中喀斯特地貌面积约占全省总面积的62%。山地丘陵地区交通不便,村落之间距离多在数公里以上。

2.影响垃圾收运处理及分类活动的直接差异

上述若干差异,特别是社会经济与自然条件的差异导致了城乡生活垃圾产生及收运处理方面的巨大差异——城市人口密度大、居住区集中,导致大量垃圾产生;而完善的交通运输基础设施有利于完成运输作业并降低收运成本,故城市地区容易形成垃圾收运处理的经济规模。相比之下,广大农村因人口密度低、居住分散导致垃圾产生源分散、产生量很小且收集运输距离很远。这种状况下,实行垃圾分类,农村垃圾收运系统很难形成规模效益的矛盾更为突出。这就是农村推行分类制度、实行分类投放及收集不难,但要将分类后的垃圾高效低成本的长距离外运却很难的根本原因。

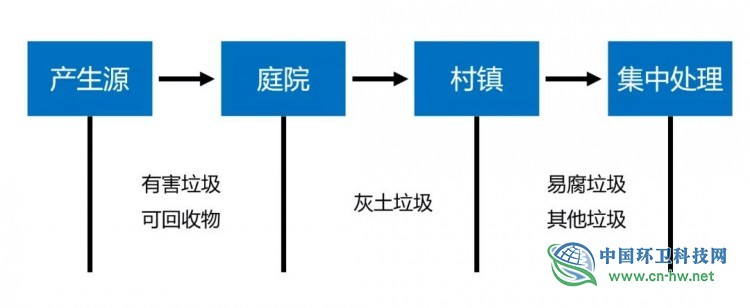

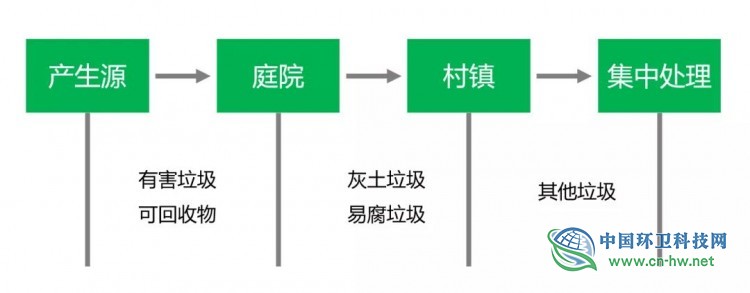

基于上述分析,提出农村推进生活垃圾分类制度的“五类三段”模式:

图:农村生活垃圾“五类三段”分类模式A

(易腐垃圾外运集中处置)

图:农村生活垃圾“五类三段”分类模式B

(易腐垃圾就地/就近处置)

盈峰环境排水抢险车赴

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号