试验于2013年9月30日撒种,每盆撒种15粒,第一次收割时间为2013年11月10日,历时40天。第二次收割时间为2013年11月30日,历时20天,第三次收割时间为2013年12月15日,历时15天。由于各对照长势太差,故在两次收割后,对每个处理浇了等量的液体肥料。

盆栽试验前采用PT法测定了基质的孔隙度、pH、EC,盆栽试验中测定了黑麦草发芽率、株高(每盆中测三株取其平均值),每造黑麦草的生物量(包括鲜重、干重),采用日本产SPAD-502型叶绿素测定仪测定了黑麦草的叶绿素含量,黑麦草植株中的全量养分含量,以及收获后不同基质中的全量养分含量及有机质的百分含量均参照《土壤农化分析方法》。

2.2 结果与分析

2.2.1 不同配比基质的理化性质

孔隙度是基质最重要的指标之一。孔隙度大的基质疏松,通透性良好,有利于作物根系生长。总孔隙度越大,保水性越好;优质栽培基质应具有15~20%的通气孔隙度。一般作物适宜的EC值大都在0.6~2.0ms?cm-1之间,大于3.5ms?cm-1则太高。一般作物适宜的pH值在接近中性时较好。基于各处理基质的孔隙度及pH、EC值的数据统计。对各指标用SAS软件进行处理,综合以上指标,得出T1、T6、T7、T11、T12等处理各项指标均能满足作物生长的需要,而T2、T3、T4、T8、T9、T10、T13除了EC含量稍高外其他指标也均能满足作物生长的需要。

2.2.2 不同基质配比对黑麦草株高及发芽率的影响

2.1为不同处理发芽率及株高的比较。由图2.1可看出各对照中CK2泥炭与珍珠岩按2:1混配制得的基质发芽率最好,而CK5纯堆肥处理的基质发芽率是最低的,这主要是因为堆肥的盐分含量太高,抑制了黑麦草的发芽。在各处理组内发芽率都出现一个峰,第一处理组的发芽率的峰出现在T3处理;第二处理组的发芽率最好的为T7处理;第三处理组内的发芽率由T11~T15呈逐渐减少的趋势,这主要是因为随堆肥含量的增大,盐分含量也在增大,抑制了黑麦草的发芽。

对于各处理的株高比较来看,虽然含泥炭的基质发芽率高,但是从图5.1中我们可以看出其长势较差,株高较纯堆肥处理的差异显着,这是因为堆肥中含有丰富的养分,能够促进黑麦草的生长。在各处理组内株高也都出现一个峰,第一处理组的株高的峰也出现在T3处理;第二处理组的株高的峰值出现在T6处理;第三处理组内株高大致呈相同变化趋势,也是由T11~T15逐渐减少的。堆肥含量的增加,同时也提高了基质中的盐分含量,抑制了黑麦草的生长。 由此可见,适量堆肥的加入可促进黑麦草的生长。综合这两个因素,在本试验条件下较好的处理为T1、T2、T3、T6、T7、T11,发芽率分别达到91.67%、91.67%、96.67%、86.67%、93.33%和83.33%;株高分别达到19.83cm、22.32cm、23.30cm、23.51cm、22.89cm和20.96cm。

2.2.3 不同基质配比对黑麦草叶绿素的影响

2.2为各处理叶绿素含量的比较图。叶绿素含量是反映草坪草光合作用强度的重要指标之一,其含量高低表明草坪草生长能力的强弱。从图2.2可以看出,除CK4(纯泥炭)叶绿素含量最高外(具体原因有待于进一步研究),其它对照处理的黑麦草叶绿素含量差异不是很大,而加入堆肥的处理中以第一、第二处理组的叶绿素含量较高,而第三处理组的叶绿素含量都较低,这与黑麦草生物量的测定结果基本一致,这表明适量施用堆肥有利于黑麦草进行光合作用,增强黑麦草的生长能力。其中在长势较好的几个处理中,T6对提高黑麦草叶绿素含量的效果最为显着,其余依次为T2>T7>T4>T3>T8>T9>T1。

2.2.4 不同基质配比对黑麦草植株中NPK养分含量的影响

表2.5为最后收获后黑麦草中全量养分的数据统计。氮素是草坪草生长的重要营养元素,氮素的吸收有利于草坪草各项质量指标的提高。黑麦草对氮素的吸收可以反映不同处理之间的差异。从表中我们可以明显的看出第三处理组的各处理氮百分含量较多,而且堆肥含量最多的T15氮的含量最高,这是因为堆肥中含有较多的氮素养分,可以供给黑麦草所需。长势好的第一、二处理组的各处理叶片中氮的含量反而低,这是因为这些处理的生物量与其它处理存在显着差异,如果按净吸收量来计,这些处理就相应的高。全PK也表现出大致相同的趋势。

2.3 结论

以腐熟的餐厨垃圾堆肥为原料配制基质,以黑麦草为供试作物,检验不同配比基质的生物效应。筛选出适宜黑麦草生长的最佳基质配方是:泥炭:堆肥:珍珠岩(v/v)=0.6:0.4:1。

3 综述

垃圾堆肥施于农田,既提供了肥源,又提供了垃圾消纳渠道,因而作为垃圾处理的有效方法受到广泛重视和采用,特别是在发展中国家,该方法得到了较为普遍的应用。大量的分析结果表明,垃圾堆肥施入农田后可为农作物提供一定的养分和有机物质,但垃圾堆肥中含有一定数量的不易被微生物分解和耕作过程机械外力破碎的石砾、塑料、玻璃碎片等杂物,同时生活垃圾中还含有一些有毒物质,如电池、金属等在堆腐过程中被部分分解和溶解,致使垃圾堆肥中的重金属含量偏高。从垃圾堆肥实际使用情况看,虽然在施用初期起到了部分增加土壤养分,提高作物产量的作用,受到了农民欢迎。但是随着垃圾堆肥长期施用,对农业生产产生了一些不利影响,直接表现为土壤肥力退化,土壤质地变粗,土壤保水和保肥能力下降,进而影响作物的产量和品质,使经济效益下降。因此,针对目前垃圾堆肥质量偏低、营养成分不高、有机质含量较少等问题,在后处理深加工过程中,以提高垃圾堆肥有机质,增加养分含量和减少无机杂质为重点,同时在施肥过程中通过营养配方技术和生物效应试验,采用垃圾堆肥和无机化肥配合施用(或复混方法),在提高养分利用率的基础之上,提出提高垃圾堆肥消纳量的技术措施,为垃圾堆肥的资源化利用提供科学依据。

盈峰环境排水抢险车赴

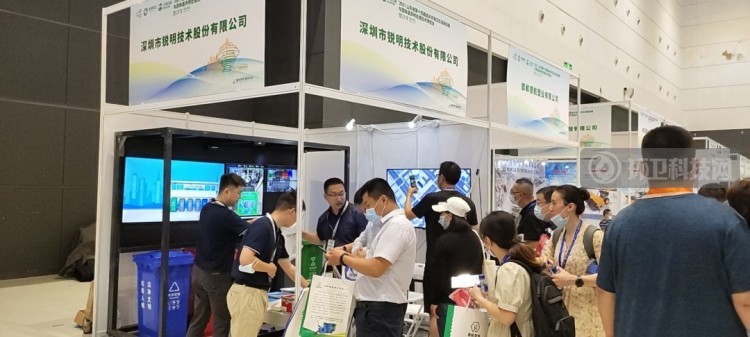

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号