2.2.1.1基于金属污染电导率的测定

地沟油与食盐,味精、地下金属管道、废旧铁桶等接触,金属离子严重超标,尤其是钠、铁离子超标显著。此外,餐饮业废油脂在酸败过程中也会产生一些小分子极性物质,与各种金属离子一起影响油脂的导电性。结果显示合格食用植物油电导率较低,都在10μs/cm以下;而潲水油电导率较大,在100μs/cm以上,最高可达173.4μs/cm,是菜籽毛油的3倍,是大豆色拉油的11倍,猪油的28倍[8-9]。

2.2.1.2基于金属污染钠离子含量的测定

氯化钠、谷氨酸钠是食品烹调时最常用调味成分,可随食物残渣残留于煎炸废油、潲水油等废弃油脂内,使普通油与废弃油中氯化钠和谷氨酸钠含量有显著差异。黄道平等[10-11]在泔水油中检出平均钠离子含量高达9.4ppm,远远高于合格食用油。对其进行检测可推断可疑油脂样品是否有过用于食物烹调或食品加工历史。

2.2.1.3基于餐具洗涤剂污染表面活性剂的测定

合格食用油不含人工合成的化学物质十二烷基苯磺酸钠,而地沟油是从餐饮业餐具洗涤系统中收集,且与地下生活污水接触,含有大量洗涤剂烷基苯磺酸钠,浓度为25mg/kg[12]。

2.2.1.4基于各种动物油脂混入胆固醇含量的测定

地沟油成分复杂,在回收使用过程中不可避免地混有动物油脂。动物脂肪中普遍含有大量胆固醇,猪油、猪板油和牛油中胆固醇含量分别为0.75、1.01和1.45mg/g,而在植物油中一般不含胆固醇,植物油中主要含有谷甾醇、豆甾醇、菜油甾醇等多种植物甾醇。研究显示大豆油、菜籽油中胆固醇的含量均为0.031mg/g,而纯地沟油中胆固醇含量为0.429mg/g[13-14]。

2.2.2内源性物质性质的变化

地沟油是二次用油,在其酸败、煎炸过程中碘值、酸价、过氧化值、脂肪酸含量等内在性质会发生改变。

2.2.2.1基于酸败醛酮类变化挥发性成分的测定

GC-MS联用测定地沟油中挥发性成分[15-16],发现样品油中含有16种挥发性有害成分,其中15种为脂肪烃,1种为己醛。而己醛是油脂氧化变质二级产物,可以当作判别地沟油一个重要依据。

2.2.2.2基于酸败醛酮类变化薄层色谱法

研究发现潲水油和煎炸老油的薄层色谱有明显的拖尾斑,而食用植物油则没有。拖尾斑成分经柱色谱分离并进行红外分析,发现位于1715~1705cm-1之间有一羰基峰属于醛、酮类羰基,常见市售食用植物油的羰基伸缩峰位于1735~1750cm-1之间,属于酯类的羰基。结果表明,潲水油、煎炸老油的拖尾成分是合格食用油所不含的醛、酮类化合物[17-18]。

2.2.2.3脂肪酸组成的测定

每种食用油都有其特征脂肪酸图谱,脂肪酸相对含量一定。地沟油是一个混合油体系,含有多种动植物油脂。对掺伪地沟油的食用油体系来说,此种食用油的脂肪酸相对组成被打乱,通过与其正常的脂肪酸图谱对比,可判断是否掺伪[19]。

2.2.2.4红外光谱分析

红外光谱分析主要是根据分子中C-H和C-O键在中红外光谱区振动方式和振动频率不同,利用傅利叶红外光谱仪,检测不同食用油在3100~2800cm-1和180~1000cm-1的数据,可利用光谱信息对油型进行判断[20]。

2.2.2.5其他先进方法

荧光PCR和核磁共振[21]等先进检验技术也不断应用于地沟油鉴别判断。

3结语

国外对地沟油的危害性和鉴别研究报道很少,大多数是关于废弃油脂综合利用的报道。但有关食用油掺伪和种类区分的研究具有借鉴意义[22]。地沟油的常规性检测指标(如酸价、水分、感官等)会在中和、脱水、脱色等精炼过程中被不法分子降低到食用油允许范围内,现有的食用植物油卫生标准已无法满足检测判断地沟油的需要。目前要突破的关键是寻找鉴别检测地沟油的特异性指标,朝精炼也无法去除的外源性污染物和内源性物质性质的变化等方面继续探索。

4参考文献略

版权声明

1、凡注明"来源:环卫科技网" 的所有作品(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息),仅供本网站读者阅读、学习研究使用,未经环卫科技网及/或相关权利人授权,任何单位及个人不得将环卫科技网及其所有公众号所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,环卫科技网将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。

2、如需申请授权或投稿,请联系:15275181529(电话同微信),经授权后 ,方可转载并注明来源与作者。

3、如需商务合作,请联系:15550005077(电话同微信)。

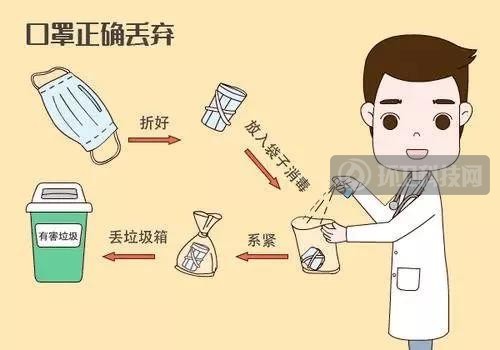

共同战“疫”!这份疫情防控生活垃圾收运指南请查收

共同战“疫”!这份疫情防控生活垃圾收运指南请查收 涨知识!不可不看| 国内垃圾分类4点问题 国外6点经验

涨知识!不可不看| 国内垃圾分类4点问题 国外6点经验

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号