2实验结果(Results)

进料C/N比过低会导致出水中NH+4-N浓度太高,从而会对后续产甲烷过程产生抑制作用。因此,首先研究进料C/N比对水解酸化后出料液中NH+4-N浓度的影响是必要的。图1显示了进料C/N比对水解酸化后出料液中NH+4-N浓度的影响。尿素是速效性肥料,在厌氧间歇实验开始后,尿素即迅速分解产生NH+4-N,此时水解酸化反应器中的pH是NH+4-N缓冲与厨余垃圾水解酸化产生的有机酸综合作用的结果。进料C/N比越低,水解酸化液中的NH+4-N浓度越高。在调节C/N比为20的水解酸化出料液中的NH+4-N浓度超过了3g•L-1。为了保证对后续产甲烷过程不产生抑制作用,又能有效实现对pH的缓冲作用,在以下的实验中选取调节进料的C/N比为30。

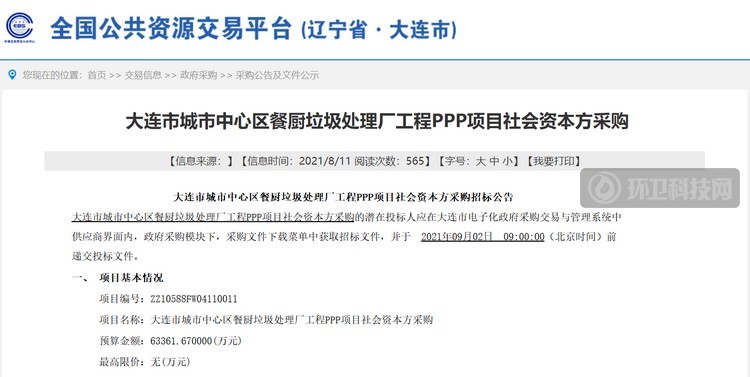

图1不同进料C/N比条件下水解酸化后出料液中的NH+4-N浓度

表2显示了3种pH调节方法对水解酸化反应器固液相中Na+浓度和模拟的一级水解速率常数(kH)、初始可生物降解的颗粒物浓度(P0)的影响(模式的推导过程根据Veeken(2000)的研究结果)。作者已有的研究工作(张波等,2005)中利用NaOH每12h连续调节pH到7的反应器中,TS中Na+含量为146.97mg•g-1,液相中Na+浓度为17.03g•L-1,一级水解速率常数为0.148d-1。由表2可以明显看出,3种pH调节方法均有效减少了固液相中的Na+,液相中Na+浓度低于已报道的对后续产甲烷过程会产生抑制作用的Na+浓度8g•L-1(Chen et al.,2003;Feijoo et al.,1995)。利用调节进料C/N比调节pH的反应器中的水解速率常数最高,达到0.199d-1。

表2不同pH调节方法下水解酸化固液相中的Na+和模拟的一级水解速率常数、初始可生物降解的颗粒物浓度

3种pH调节方法下水解酸化后出料液中VFA浓度的变化如图2a所示。利用混合碱液连续调节pH反应器中的VFA浓度明显高于利用NaOH调节初始pH的反应器;而利用调节C/N比调节pH的反应器中的VFA浓度,则在实验初期短时间内达到了最大值35g•L-1。在达到稳定以后的VFA浓度高于单纯利用碱液调节pH的反应器。

图2不同pH调节方法下的VFA和乳酸浓度变化

3种pH调节方法下水解酸化后出料液中乳酸浓度的变化如图2b所示。乳酸浓度首先经历一个高峰浓度,而后逐渐下降。但利用NaOH溶液单独调节初始pH的反应器中乳酸浓度在达到高峰浓度后下降趋势缓慢,最后达到的稳定浓度高于其它2种pH调节方法;利用混合碱液调节pH方法的反应器中,乳酸在实验的第2天达到33g•L-1,而后逐渐下降到7g•L-1;利用调节C/N比调节pH的反应器中达到的高峰乳酸浓度为24g•L-1,而后逐渐下降到6g•L-1。

表3显示了3种pH调节方法中在第9天实验达到稳定状态后,VFA各组分在总VFA中所占的比例。利用NaOH单独调节初始pH到7时,反应器中的VFA组分与调节pH到5时得到的结论基本相同,都是丁酸占优势,丁酸占总VFA含量的69%;其次是丙酸,占总VFA含量的15.5%。利用2种混合碱液间歇调节pH的反应器中,乙酸浓度逐渐升高,实验结束时,乙酸在总VFA中所占比例达到了42.6%,发酵类型转化为乙酸和丁酸的混合发酵。利用调节C/N比调节pH时,尽管丁酸仍旧在VFA组分中占有优势地位,但是其它VFA组分在总VFA含量中的比例增加,厨余垃圾呈现混合酸发酵,甲酸和乙酸是仅次于丁酸的VFA组分,而丙酸在VFA组分中的比例最低。

表3采用不同pH调节方法水解酸化后的有机酸组分

3讨论(Discussion)

3.1厨余垃圾水解酸化过程中最佳pH调节方法的选择

最佳pH调节方法应该不但可以促进水解酸化效率的提高,而且能够保证水解酸化后出料液中的组分有利于后续产甲烷过程的顺利进行,从而实现整个两相厌氧消化过程处理厨余垃圾的稳定性和高效性。由于厨余垃圾是高碳氮比的复合物,调节进料C/N比能有效满足水解酸化微生物对于营养的需要,因此,与其它2种pH调节方法相比,采用调节C/N比来调节pH能够提高水解速率和VFA产率。调节进料C/N比来调节pH还能够有效减少水解酸化后出料液中的Na+浓度,这主要是由于初始进料中投加的氮源在中性条件下的水解酸化产物NH+4-N对pH的缓冲作用,从而减少了碱液的投加量。

盈峰环境排水抢险车赴

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号