江苏仪征市城乡生活垃圾分类和治理攻坚战三年行动计划发布!

(三)打造生活垃圾分类收集运输体系

1、建立专业化收集队伍。根据垃圾分类实际情况采取多种形式建立“有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾”4支收集队伍。鼓励采取市场化方式,建立完善各类垃圾收运队伍。

2、实行专车运输。根据生活垃圾分类需求,更新配齐生活垃圾分类收运车辆。按要求对生活垃圾分类收运车辆进行分类标识规范涂装,有计划地配置垃圾分类新能源车辆,实现生活垃圾密闭化运输。

3、建设区域性环卫综合体。各园区(镇)要按照环卫综合体设置标准和功能,做好中转站新建、改造、提档升级工作,增设环卫工人休息点、垃圾分类积分兑换超市、有害垃圾暂存点、可回收物归集点、厨余垃圾中转或处置设施,有条件的应当配备渗滤液处置设施和新能源车辆充电设施等。

4、利用技术手段实现垃圾分类全程监管。结合“智慧城管”建设,将生活垃圾中的有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、餐厨废弃物、有机易腐垃圾、园林绿化垃圾、大件垃圾、其他垃圾等垃圾收集信息及运输车辆作业信息、生活垃圾终端处置信息等纳入平台监管。

(四)构建生活垃圾分类协同处置体系

推进处置终端项目建设,统筹规划、集中建设一批垃圾分类资源化、无害化功能性处理设施,构建生活垃圾分类“全链条”体系。

1、各园区(镇)完成1座有机易腐垃圾处理设施。逐步建立农贸市场有机易腐垃圾、园林绿化垃圾单独收运、处理体系。

2、提高建筑垃圾资源化利用中心处理能力。加快推动建筑垃圾资源化利用中心实体化运作,提高建筑垃圾资源化利用水平。

3、建成厨余垃圾处理厂。2020年,完成厨余垃圾处理专项规划编制;2021年,启动建设;2022年,投入运行。

(五)构建治理回收体系

加快推进垃圾分类“两网融合”。加快推进生活垃圾分类收运体系和再生资源回收体系的融合,建立健全再生资源回收源头计量统计系统,鼓励现有垃圾分类企业做大做强,兼营再生资源回收业务,可采取设置智能回收箱、预约上门回收等方式,最大限度方便市民投放可回收物。

(六)构建生活垃圾源头分类减量控制体系

1、探索源头减量措施。积极推动净菜和洁净农副产品进城,推动快递、销售行业实现“绿色”包装和材料再利用。积极推动使用菜篮子、布袋子,规范外卖行业管理,减少一次性餐盒和塑料袋等使用。有效限制宾馆、餐饮等服务性行业使用一次性用品,在餐饮服务行业倡导节约文明用餐,减少餐厨废弃物产生量。加快推进装配式建筑和全装修成品住宅,减少装修垃圾产生量。

2、禁止向生活垃圾收集设施中投放非生活垃圾。工业企业应严格执行生活垃圾分类规定,禁止将一般工业固废和危废混入生活垃圾。

(七)构建生活垃圾分类可复制体系

1、公共机构强制实行“四分类”。全市各党政机关、企事业单位及人民团体、社会组织,车站、码头、体育场馆、演出场馆等公共场所管理单位,实行生活垃圾“四分类”。指导各国有企业和宾馆、饭店、购物中心、超市、专业市场、农贸市场、农产品批发市场、商铺、商用写字楼等经营场所,比照党政机关积极落实生活垃圾分类要求。行业主管部门应加强对各单位生活垃圾分类容器配置和分类投放实效等进行检查,建立“不分类,不收运”的倒逼机制。

2、开展示范片区建设。以小区、社区、园区(镇)为单元,结合乡村振兴战略和城乡一体化建设,开展生活垃圾分类示范片区建设,以点带面,逐步将生活垃圾分类工作推向深入。

四、保障措施

(一)加强组织推进

1、成立推进领导小组。建立党委统一领导、党政齐抓共管、全社会积极参与的生活垃圾分类工作领导体制和工作机制,加快形成“以块为主、条块结合”的市、园区(镇)、社区(村)、小区(庄台)四级联动、协同高效的生活垃圾分类运行体系。市级成立以市长为组长,分管副书记、分管副市长为执行组长,各园区(镇)、市各相关部门负责人为成员的城乡生活垃圾分类和资源化利用工作领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在市城市管理局,具体负责垃圾分类的政策制定、督查指导、考核评价等工作。

各园区(镇)参照市级成立生活垃圾分类和资源化利用工作领导小组,研究落实辖区内生活垃圾分类和治理所有任务、项目的实施和资金保障工作。

2、实行挂钩联系制度。市级机关单位与结对共建社区共同做好垃圾分类工作,实行结对指导帮助,给予资金、技术方面的支持。

3、实行实体化运作。从各成员单位抽调专人单独集中办公,具体负责生活垃圾分类和治理工作。

(二)加大政策支持

1、加大对垃圾分类资金支持力度。加大对生活垃圾分类工作的资金投入,根据年度目标任务,纳入市、园区(镇)两级财政预算。同时,积极争取省级专项奖补资金。

2、鼓励社会资本参与生活垃圾分类工作。采用政府购买服务、PPP模式,吸引社会力量参与垃圾处置设施的建设和运营服务。探索特许经营、承包经营、租赁经营等方式,引入专业化服务公司,参与垃圾处置。鼓励第三方服务企业,开发垃圾分类溯源平台软件,实现对前端垃圾分类的定性,对中端垃圾运输的定位,对末端垃圾处理的定量,通过二维码追溯,做到分类底数清、线路明、可追溯。

-

杭州富阳循环经济产业易腐垃圾处置智能工厂成功

2021-08-15 17:35:39 0评 18看过

2021-08-15 17:35:39 0评 18看过 -

韦洪莲:加快塑料包装废物减量化,推进绿色低碳

2021-08-13 18:03:50 0评 25看过

2021-08-13 18:03:50 0评 25看过 -

广东省住建厅召集8地市座谈 研究深入推进建筑垃

热点 2天前 1评 132看过 -

一份“战报” 解读苏州垃圾分类治理现状!

2021-08-13 17:03:23 0评 22看过

2021-08-13 17:03:23 0评 22看过 -

6亿+,日处理600吨!大连市城市中心区餐厨垃圾

郝雪丽 2021-08-13 16:22:51 0评 169看过

郝雪丽 2021-08-13 16:22:51 0评 169看过 -

100吨/天!山西省怀柔市餐厨垃圾处理项目公开招

热点杨文莹 2天前 0评 13看过 -

总预算7200万!宁波市海曙区环卫保洁项目公开招

热点杨文莹 2天前 0评 69看过 -

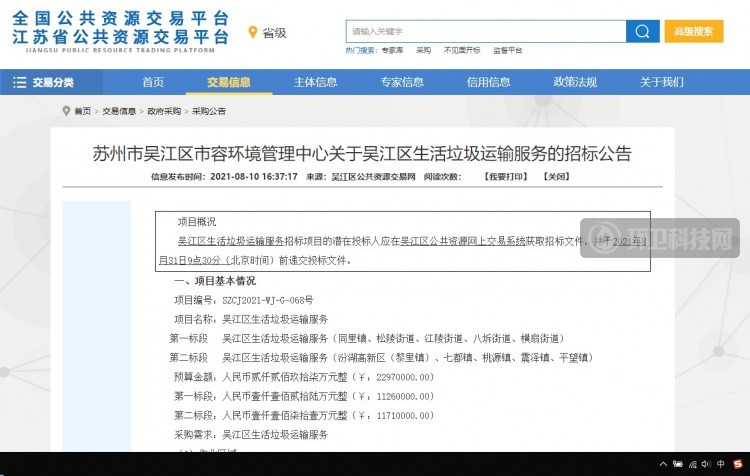

超2000万!苏州市吴江区生活垃圾运输服务招标

李明芮 2021-08-13 14:07:46 0评 19看过

李明芮 2021-08-13 14:07:46 0评 19看过 -

420元/户/年,2000万!江西省高安市垃圾分类项

郝雪丽 2021-08-13 11:55:20 0评 89看过

郝雪丽 2021-08-13 11:55:20 0评 89看过 -

锐明技术入选2021专精特新“小巨人”企业

2021-08-13 11:10:42 0评 39看过

2021-08-13 11:10:42 0评 39看过