这钱既然花了,就不如花到底。马路上的垃圾桶撤掉,都回家各自处理。在“资源回收”的名义感召下,一个水瓶的瓶盖和瓶身都要分开扔,杂志书本都要捆好按时放到指定位置,怎么处理是我的事,但你必须分对。

在环保组织和邻里监督的共同压力下,日本的家庭主妇有了事干。

以东京的新宿区为例,需把垃圾分为“资源垃圾”、“易燃垃圾”和“金属、陶瓷、玻璃垃圾”(即不可燃)三种。其中资源垃圾每周回收一次,后两种垃圾每周回收两次。

垃圾必须在指定投放日的8点前放到规定的地方,在规定的时间和日期之外,丢放的垃圾不仅不会被回收,还可能会因为随意丢弃而受到惩罚。

分类过程中,对特定类别要求还特别细致。例如在丢弃厨余垃圾时,还需要进行干燥处理;婴儿尿布等需要清除上面的污物后在丢弃;树枝树叶等物品需要将长度保证在50cm以内。

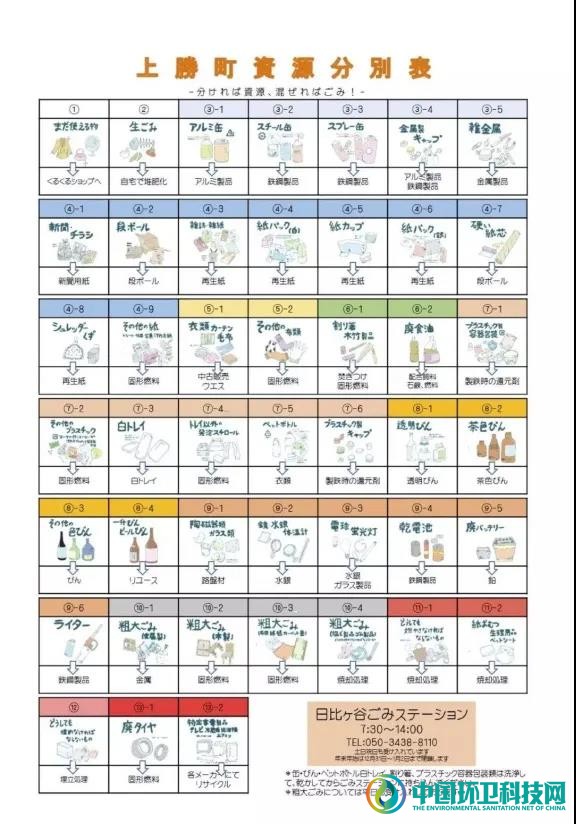

各地标准各有不同,有些地方的垃圾分类数量已经达到20种以上。德岛县的上胜町把垃圾分到了13类45种。

影响四:民族文化

虽然分类规则如此繁杂琐碎,占用大量精力,但是日本人似乎已经普遍接受了这样的观念。除了前文所述的环保问题和民间组织的作用,社区邻里间的监督作用起到了足够的“道德”压力。

例如,有些社区会安排把每周的“值日”家庭,未按要求分类收走的垃圾会由这个家庭负责重新分类。这显然对“不给别人添麻烦”著称的日本人作用显著。

另外,独特的社会结构让日本拥有足够的家庭主妇从事这些事,但男性却承担极大的社会压力,这又是另一个话题了。垃圾分类在日本也并非没有反对的声音。中部大学的武田邦彦教授就宣称垃圾分类只是日本政府发起的一场全民洗脑。

作为业内人士,在东京首都圈进行垃圾处理行业的白井集团社长白井澈也认为垃圾分类徒增了收运环节的成本,让效率变的低下。

综上所述,日本的垃圾分类和整个垃圾处理体系发展成今天的样子是在政治背景和社会结构多重博弈下的结果,说是“举国体制”,却分明看到了民众自觉自愿的力量之强大,政府往往扮演顺水推舟的角色。

但要说完全出于民众自发,却高估了日本人的觉悟,很多民间团体在其中发挥了很大的作用,甚至替代了政府的角色。与日本相邻的东亚各地区如韩国、台湾等地区,基本上沿用的是日本的垃圾分类体系。那么同样在东亚文化圈的中国,是否可以借鉴日本的经验呢?

二、日本经验不是中国的菜

与日本对比,有几个客观因素是中国所不具备或短时间无法满足的。

首先是民众的环保意识并未达到高度。日本的经济高速发展时期始于上世纪五、六十年代,经历了环境污染对人们生存健康直接危害,那些触目惊心的景象诉诸报端后,形成了一代人的集体意识。

所以,当垃圾分类与环保建立联系后,更容易受到民众的认可。

而中国的经济腾飞较日本晚二十年左右,环保意识虽有所觉醒,但并未形成全民共识。加之我国先知先觉开始了环境保护工作,防患于未然,民众其实对于环境问题的关注并未达到日本人的水平。

第二是民间组织力量有所差距。可以看到,日本的政治体制发展中伴随着民间组织的崛起,这些民间环保组织在政府和民众之间形成了一段缓冲区,再加上动员宣传更容易为民众所接受,形成类似自下而上的体系。

而中国此类环保组织往往力量不足,也更集中于精英人群,对普罗大众的影响力有限。在垃圾分类宣传动员中,往往以政府为主导并全权负责,其他社会组织很少能够实质性的涉足其中。

在国内,垃圾分类的社区宣教工作主要由政府部门和社区居委会来完成,但从受众和专业性上看,还存在一定差距。基层工作繁杂,也很难针对一项任务投入过多的精力,垃圾分类又是一件需要长期持续的工作,这一矛盾很难短期内解决。

第三是社会结构的不同。中国没有类似日本大量的家庭主妇群体来专门负责处理家庭事务,并且在城镇化进程中,城市居民流动人口数量庞大,彼此互不熟悉,无法形成自愿缔结的社区组织。

但是,在日本的垃圾分类中,社区组织却是一种低成本且十分强大的道德制约机制。

其实,中国最接近于社区组织的就是物业,但就目前情况看,物业仅能在垃圾分类过程中通过督导员等形式起到引导作用。居民之间并没有彼此监督的氛围,这种约束力量就弱化了很多。

在中国农村,尤其是南方地区,由于还保留一些乡约组织,在公序良俗的影响下,这里的垃圾分类往往取得比城市更好的发展,足以说明底层的社区组织在垃圾分类中重要作用。

最后,日本的垃圾分类成本过高。在政府层面还是民众层面都是如此,从经济角度上,也并不符合现阶段的中国国情。

笔者曾去过日本的城市,街道的整洁和民众的环境意识确实令人羡慕,但从整个发展历程上看,中国仍不具备相似发展的土壤。垃圾分类,中国需要走出适合自己的一条道路。

主要参考资料:

[1]田香兰:日本民间非营利组织的发展现状、法律环境及社会贡献

[2]尤雾:日本垃圾分类缘何而起

[3]刘喜:垃圾分类,在日本是如何推行的

[4]小秋:日本垃圾分类的一少一多

盈峰环境排水抢险车赴

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号