“以桶换桶”清运厨余垃圾

下午3点,正是厨余垃圾清运的时间,环卫工人喻懋琼和搭档熟练地开始厨余垃圾清运工作。先使用转运车的升降平台,将车厢里的空桶移到地面,再将装有垃圾的桶放到称重器上,称重、录入体统后,再转移到车上,整个过程不到2分钟。

实行“以桶换桶”模式以来,不仅工作效率提高,也减少气味扰民的困扰。喻懋琼说“以桶换桶”避免“前分后混”的措施,也给清运人员、小区居民带来了实惠。如果说分类投放、分类收集、分类运输已然在高新区肖家河街道实现,那么如何实现分类处置呢?一个集智能、高效为一体的肖家河垃圾分类处置中心吸引了我们的关注。

在这里,厨余垃圾一体化处置设备正在高效作业。“运用‘高温好氧发酵’工艺,可以使厨余垃圾就地减量85%以上,1吨厨余垃圾将变成100余公斤的初级肥料,还可产生约3公斤左右的油脂。”

厨余垃圾一体化处置设备

除了厨余垃圾处置,肖家河垃圾分类处置中心还包括了厨余垃圾信息化管理、其他垃圾转运、可回收物的分拣、有害垃圾暂存等“集合功能”。在中心监控室,“厨余垃圾收运处理实时监控”精准统计每日小区、院落垃圾量对比、区域内垃圾量变化趋势~~

厨余垃圾运输车辆都搭载称重和GPS定位系统,通过智慧云平台实现收运信息实时上传,达到厨余垃圾环保、安全、单独收运和信息化管理的目的。“事实上,肖家河垃圾分类处置中心目前已经成为一个功能较为完备的生活垃圾分类综合处理基地。”

从公共场所、居民小区等垃圾分类投放的前端,到后端垃圾处理资源化利用的处置,高新区肖家河街道目前已经初步形成了以街道为单位的垃圾分类处理链条。

按照成都思路,要打破那种以居民小区、社区院落为单位的、零星的、碎片化的垃圾分类模式,架构以街道所辖的全部社区、全部居民小区为单位,整体谋划、系统思考,按照垃圾四分类的标准和要求,全面重构垃圾投—收—运—处四大体系。

成都市生活垃圾分类工作推进现场会

以街道为单位推动生活垃圾分类,首先要建立完整的投放、收集、运输、处置工作体系,避免“前分后混”;未来可通过数据的积累,掌握垃圾量,优化运输路线时间等,提升转运效率。

而像高新区肖家河街道“桶换桶”的模式,前端投放一次性到终端处理,没有中间环节,既杜绝了“后混”,也提高了处理效率。“目前成都的环卫保洁就是以街道为单位,这也为以街道为单位推进生活垃圾分类工作提供了基础”,在清扫的同时兼顾转运。

今年,成都市将全面推进生活垃圾分类工作,全市城镇社区和农村集中居住区生活垃圾分类覆盖率达90%,生活垃圾回收利用率达35%以上,建成52个成建制生活垃圾分类示范街道。

示范街道要形成的完整的处理链条以及运营机制,根据自身情况特点,形成可复制可推广的模式。“而建设像高新区肖家河垃圾分类处置中心这样能处理大件垃圾、餐厨垃圾、园林垃圾,具备二次分拣功能的小型静脉家园将成为趋势。”

盈峰环境排水抢险车赴

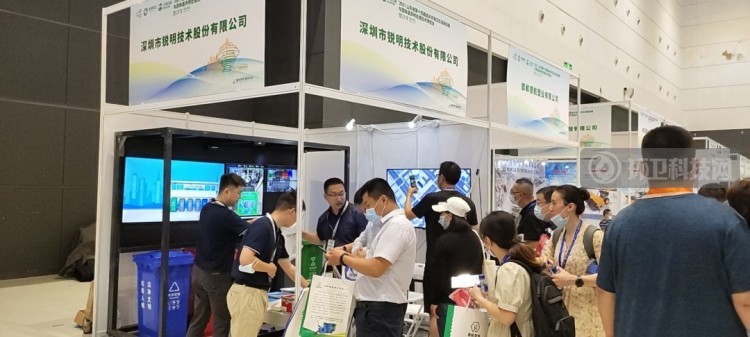

盈峰环境排水抢险车赴 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨) 2020全国厨余(餐厨)

2020全国厨余(餐厨)

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号