2.1资源化潜力巨大

垃圾是放错了地方的资源,垃圾的价值很大程度上决定于垃圾混合或分类的程度。垃圾混合收集,基本无法回收有价值的成分。然而,垃圾分类收集则产生价值,垃圾的混合程度与价值之间呈倒数关系。

2.2降低“三化”处理难度

目前我国城市垃圾的主要处理方式为填埋,但这种处理方式也存在着一些不足。一方面,垃圾的填埋要占用大量的土地资源,在土地资源稀缺的中国,花费大量的金钱去毁掉一片片良田来建设垃圾填埋场,显然不是良策。另一方面,渗滤液是目前垃圾填埋场的一大难题,其中一个重要原因是垃圾的成分复杂,有毒有害物质含量高,加之在填埋场相互发生化学作用,产生了更多有害物质。实行城市垃圾分类收集,不但能使垃圾填埋量最大程度的减少,还可以将有毒有害物质单独处理,减少对环境的污染。

3垃圾分类回收的对策建议

3.1完善垃圾分类法律法规,加大执法力度

目前我国垃圾分类有关法律法规,只是鼓励市民参与垃圾分类,并未强制执行。如北京市海淀区政府对实施垃圾分类工作的小区和单位给一定的基础设施补助和经济补助,但是对不实施垃圾分类的小区和单位并没有惩罚措施,使得垃圾分类工作在实际推进时遇到了一定的阻力,如一些小区并不愿意花钱配置分类垃圾桶,一些物业单位以管理太麻烦拒绝分类清运垃圾等。因此逐步完善细化垃圾分类的相关法律法规,对一些不配合垃圾分类的单位和个人进行惩罚,加大惩治力度,用法律来约束行为,做到真正意义上的环境执法,这样才能切实推进垃圾分类工作。

3.2建立垃圾分类机构,健全垃圾分类体系[3]

借鉴国内外的经验,由市政府牵头,成立专门的市级垃圾分类办公室,抽调市团委、教育局、工商局、公安局、执法局、供销系统、环卫、固废等相关部门人员组成,负责全市垃圾分类工作的宣传、督促、监管、奖惩、配套设施、法规制定等工作,健全符合市情的垃圾分类体系,制定短、中、长期分类规划。形成以市分类办公室为主导,街道办事处为主体(宣传、引导),住宅小区收集管理员(负责初始人户分类收集有用和有害垃圾)、市环卫处(负责中间运输有用和有害垃圾外的其它垃圾)、市固废中心(负责终端处理有害垃圾和其它垃圾)共同参与的多位一体的垃圾分类体系。

3.3加强垃圾分类宣传教育,提高市民参与意识

当前,由于宣传力度的不到位和配套措施的不健全,对生活垃圾分类问题,各级各部门重视度不够,社会各界关注度不深,公众认知度不高,分类意识淡薄,缺乏自觉性和主动性。要改变这种状况,必须坚持“政府主导、社会参与、公众行动”的原则,加强公众宣传和舆论引导,使分类成为可能,加强基础设施和基本制度建设,使分类成为可行。要充分利用广播、电报、报刊、网络、宣传栏、宣传单、标语等载体,立足机关企事业单位、社区等基层一线,向群众广泛深入宣传垃圾处理的相关知识,使垃圾分类的操作办法家喻户晓,逐步提高市民对垃圾分类的知晓率和支持率,增强群众生活垃圾分类的积极性和自主性。尤其是对下一代,在学校的基础教育中增设环保课程,让他们从小树立垃圾分类的意识。

3.4控制垃圾源头,实行垃圾按量收费制度[4]

提高市民的环保意识.让市民意识到“垃圾处理,人人有责”,逐步体现“谁污染,谁治理”原则,按照垃圾的产生量收费。通过经济手段促进垃圾分类,实现垃圾处理的减量化、资源化和无害化。目前的垃圾按户收费,既违背《环境法》的精神,又打击公众参与处理垃圾的积极性,因此应当改进,尽快实行垃圾按量收费制度,可以先在有条件的地方实行垃圾按量收费,其它不具备条件的地方在一定时间内暂以按户收费,然后过渡到按量收费。

3.5加快研发垃圾再生利用综合处理技术,支持再生资源收购的企业发展

垃圾分类收集后转运难,回收利用技术比较落后是一个重要原因。因此,各级环保部门、金融机构、科研单位和处理厂家应加强协作,加大投资力度,加快研发垃圾再生利用综合处理技术。技术的开发会使垃圾处理获得内在的动力,不仅具有社会效益.也具有经济效益,也只有这样,垃圾分类才具有意义,分类收集来的废物才能真正转化为资源。同时,政府要加大对再生资源企业的支持,逐步实现经营企业的多元化投资,扶持经营企业运用连锁经营的方式进行管理,使经营企业能跨区域回收,实现废品资源的有效回收、有序流动和充分利用,并适当给予补贴。

垃圾分类不仅能减少垃圾产生量,还能降低处理费,提高垃圾处理资源化效率。按照中国目前的现状,垃圾分类任重而道远,国民环保意识的提高、相关政策的出台、配套设施的完善甚至垃圾收费体制的建立等,都需要逐步完善,可能需要15年到20年或是更长的时间才能成熟。但是千里之行始于足下,现阶段垃圾分类收集处理已经到了刻不容缓、迫在眉睫的地步,迫切需要政府、群众积极行动起来,有计划、有步骤的全面推进垃圾分类回收及处置工作。

版权声明

1、凡注明"来源:环卫科技网" 的所有作品(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息),仅供本网站读者阅读、学习研究使用,未经环卫科技网及/或相关权利人授权,任何单位及个人不得将环卫科技网及其所有公众号所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,环卫科技网将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。

2、如需申请授权或投稿,请联系:15275181529(电话同微信),经授权后 ,方可转载并注明来源与作者。

3、如需商务合作,请联系:15550005077(电话同微信)。

85元/吨!康恒环境联合体中标柳州市融安县垃圾发电特

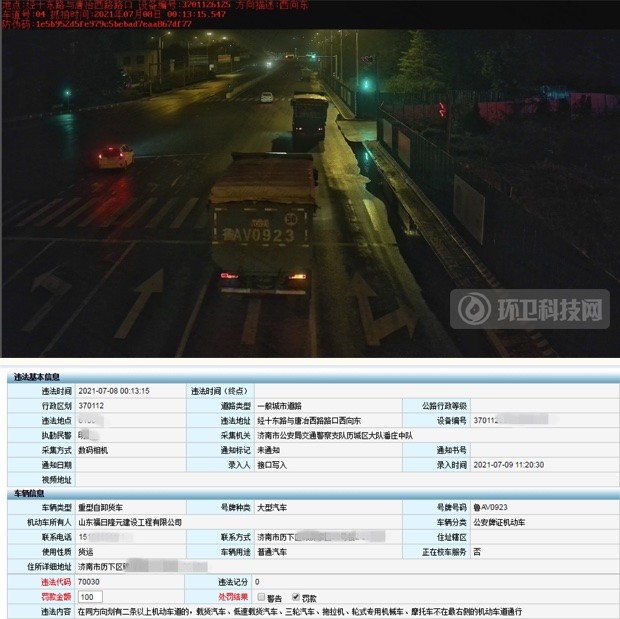

85元/吨!康恒环境联合体中标柳州市融安县垃圾发电特 济南交警曝光渣土车违法行为,建筑垃圾运输该注意了!

济南交警曝光渣土车违法行为,建筑垃圾运输该注意了!

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号