2.3.2 受体模型解析法

受体模型是解决污染物来源贡献大小的重要方法。道路扬尘作为一种重要的颗粒物来源,有时也被纳入到受体模型(如CMB,PCA,PMF等模型)之中解析计算。道路扬尘对路边受体点浓度以及生态良好地区(如峡谷)区域浓度进行分担率解析是可行的,因为此时道路扬尘对它们影响程度足够大,远远超过了类似的土壤风沙尘等。但它作为一类单独的排放源对城区范围进行解析的案例很少见,因为它与土壤尘无法准确区分。有学者尝试用二重源解析法将道路尘作为一种颗粒物排放源,纳入到CMB受体模型中对太原市整体空气颗粒物浓度进行来源解析,得到的结果认为道路尘是重要的颗粒物来源,但其解析过程仍然存在明显的不足之处。

2.3.3 浓度差法

浓度差法是根据道路扬尘的主要特性来计算的。该法认为,道路扬尘绝大部分是PM2.5,受重力影响较大,容易沉降,因而垂直扩散范围较小;另一方面机动车尾气尘90%以上为PM2.5,容易扩散。基于这一特点,有研究[14,15]将呼吸带高度(1.5~2.0 m)上的颗粒物浓度减去扬尘影响很小的高度(4~6 m)上的颗粒物浓度,得到所谓的道路扬尘的浓度。这种道路扬尘颗粒物浓度,大致反映了道路附近地区的道路扬尘浓度,尚缺乏严谨的理论和试验支持,也无法得知对整个城市环境空气颗粒物浓度的贡献大小。

2.4 道路尘治理措施

道路扬尘是城市扬尘的一种重要具体形式。对于颗粒物来说,道路尘既是源,又是汇,因此控制道路扬尘污染,一方面应设法减少路面积尘量,另一方面需对道路尘的源头加以控制。

道路积尘是道路扬尘的直接贡献者,积尘量越小则道路扬尘浓度越小。控制道路积尘量,应当从技术措施和控制标准双管齐下。从技术措施来看,有道路清扫、洒水冲刷、施洒路面稳定剂、路面硬化等。道路清扫分为人工清扫和机械清扫,前者效率很低,主要清除块状垃圾和较大的颗粒,对粒径小的颗粒物去除不足,也容易产生扬尘;后者包括普通刷扫、刷扫/真空吸尘、纯真空吸尘等,对道路积尘的去除效率逐渐提高。李钢等[16]通过模拟试验研究了一种国产真空吸尘清扫车对粒径为750 µm以下的颗粒物的清扫效率,发现对黄土、河砂、水泥等三种质地的颗粒物,其清扫效率超过90%。洒水可增加道路尘的含水量,从而抑制起尘,道路冲刷则直接冲洗道路积尘,使之随水流进入下水道等。但洒水冲洗频率和面积比例等重要参数仍需进一步研究。施洒路面稳定剂,可以固定道路积尘,使路面形成一定厚度的硬壳并保持一段时间。这些主要是针对未铺装道路。从控制标准而言,就是要制定道路积尘限值标准,对道路积尘进行达标控制。对快速路、主干道、次干道和支路等不同等级的道路设置积尘量限值标准,用以评估道路尘的治理效果。但我国目前道路清扫及洒水冲洗,是根据《城市环境卫生质量标准》、城市市容标准规定、城市容与环境卫生管理条例来实施的,其中尚无道路积尘控制的明确规定以及相应的评估标准和技术方法。

从源治理是道路尘控制的另一个重要方面。源头治理的目的是减小道路作为颗粒物的汇的作用,从而减少道路扬尘。科学合理地对道路进行绿化,采用草、灌木、乔木相结合的立体绿化方式,消灭裸露地面如树坑等,以减少风蚀和水蚀作用。加强施工工地和厂矿区管理,强化抑尘措施,特别是出入工地车辆,应实施封闭运输、车身清洗等措施,实行施工路段保洁制度。根据污染者付费以及谁污染谁治理等原则,建立健全空气颗粒物开放源管理制度,实行颗粒物排放收费制度。

3 道路扬尘污染研究展望

道路扬尘污染是我国城市扬尘污染的重要形式。我国对道路尘基本物化特性以及道路尘排放因子已经进行了较多的基础研究,但这仅仅是道路尘污染研究的开端,许多方面尚待深入研究:建立完整可行的道路尘监测程序和方法,为动态地掌握道路扬尘污染状况提供基础数据;制定道路积尘限值标准,强化城区各等级道路管理,实行道路积尘量达标管理;寻求科学合理的道路尘贡献评估技术,了解道路扬尘对城市空气污染的影响程度;积极开发道路尘控制和治理技术,开展技术效益评估研究,寻求最佳经济技术;建立空气颗粒物开放源管理和监督制度,探索并建立空气颗粒物排污收费机制,对包括工程建设、厂矿开发等在内的颗粒物排放行为征收排污费,通过经济手段对形成道路尘污染直接或间接行为加以约束。道路尘污染控制,是一项综合性的工程,需要系统地研究其来源及特性,采取包括工程机械、生态学、环境与经济管理等多方面的原理和技术才能稳妥进行,从而达到改善城市环境空气质量的目标。

参考文献

1 The conquest of road-dust.The Lancet,1910,176(4535):326

2 EPA’s Compilation of Air Pollutant Emission Factors (AP-42): Stationary Point and Area Sources fifth edition,volume I.In: Chapter 13, Section 13.2.1. December, 2003. http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ ch13/final/c13s0201.pdf

3 Ji X L, Jiang D H, Fei S M, et al. Road dust emission inventory for the metropolitan area of Shanghai City. Atmospheric Environment,1993, 27(11) : 1735~1741

版权声明

1、凡注明"来源:环卫科技网" 的所有作品(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息),仅供本网站读者阅读、学习研究使用,未经环卫科技网及/或相关权利人授权,任何单位及个人不得将环卫科技网及其所有公众号所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,环卫科技网将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。

2、如需申请授权或投稿,请联系:15275181529(电话同微信),经授权后 ,方可转载并注明来源与作者。

3、如需商务合作,请联系:15550005077(电话同微信)。

美城环境儋州项目公司荣获“儋州市五一劳动奖状”荣誉

美城环境儋州项目公司荣获“儋州市五一劳动奖状”荣誉 锐明技术人工智能中心斩获ICME 2021人脸关键点检测挑

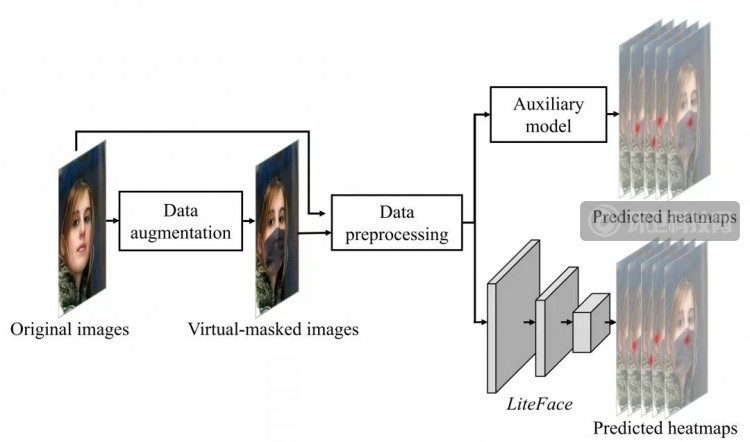

锐明技术人工智能中心斩获ICME 2021人脸关键点检测挑

环卫科技网公众号

环卫科技网公众号 环卫微学院公众号

环卫微学院公众号 乐分圈微信公众号

乐分圈微信公众号 厕重点微信公众号

厕重点微信公众号